Archivos

-

Doble colapso: ecosistémico y humanista

Núm. 40 (EXTRA) (2025)Para los coetáneos de los primeros 25 años del Siglo XXI, la contemporaneidad, entendida como condición histórica y pauta cultural, reformula problemáticas e introduce nuevos temas de estudio, condicionando la revisión de procedimientos y marcos teóricos aparentemente consolidados. La consciencia de vivir en nuevas eras, como las del antropoceno y lo digital, abre hipótesis de transición hacia un mundo post humano en el que la ciudad y el territorio, el espacio público y las prácticas sociales, la arquitectura y la estética de la vida cotidiana se enfrentan como el final de un ciclo histórico, dando lugar a un estado diferente. José Luis Pardo (2011) sostiene que en razón del cambio civilizatorio que atravesamos estamos instalados en una permanente transición de paradigmas: ¿es así en el Sur Global?

El sentido que ha tomado el desarrollo de la técnica desde la modernidad afecta a distintos campos disciplinarios, como el de la Arquitectura y del Urbanismo, que se han constituido en una suerte de saberes absolutos sobre los modos de habitar la Tierra, considerada como un recurso disponible a ser instrumentalizado con la consecuente desaparición de biomas y la degradación de paisajes. Los territorios urbanos, las ciudades, se han transformado en dispositivos de alto impacto ambiental. Ser coetaneos de estos cambios supone atender conceptos como Antropoceno, Capitaloceno o Chthuluceno que, por su amplitud, expresan la multicausalidad de los procesos que afectan al planeta en su conjunto, abriendo la posibilidad de desarrollar una nueva ética en la relación entre humanidad y naturaleza.

Asimismo, el afianzamiento de la era digital promueve la lógica informacional en todos los órdenes de la existencia, facilita una conectividad compulsiva entre individuos monádicos (Sadin, 2020) y expande la aplicación de inteligencia artificial, dando lugar a fenómenos de crisis que trascienden límites nacionales y desafían el poder de los Estados. Emergen realidades en las que los sujetos desarrollan, por imperativo de época, nuevas sensibilidades y capacidades cognitivas que alteran la noción de espacio y tiempo. El locus urbano como factor de estabilidad en el espacio y duración en el tiempo, cede frente a la volatilidad e instantaneidad de lo digital, modificando las prácticas colectivas en el espacio público urbano.

Las ciudades (del Sur Global), caracterizadas por sus múltiples temporalidades y espacialidades, que en sí mismas pueden explicarse por su complejidad histórica, se enfrentan a la necesidad de procesar nuevas externalidades propias de sus singularidades y de la mundialización política, económica y cultural. De tal modo, la cuestión de nuestros tiempos, del antropoceno y lo digital, constituye un epifenómeno que introduce nuevos parámetros para pensar la ciudad como palimpsesto de significados, elementos materiales y prácticas sociales.

¿Se trata de mundos en ruinas que se instauran? ¿Mundos humanos y no humanos producidos a partir de una lógica de fugacidad e instantaneidad, de tiempos efímeros y espacios amnésicos (A. F. Carlos), de olvidos y sustituciones? En esta nueva era, la separación entre Naturaleza y Cultura, como así también entre sujeto y sociedad es insostenible y exige ensayar nuevas perspectivas y abordajes para enfrentar dualismos, colonialismo y hegemonía propios del mundo occidental.

Partiendo de que la ciudad actual es expresión del poder del capitalismo globalizado, y de que se produce um desplazamiento desde la tríada ciudad-trabajo-política hacia ciudad-gerenciamiento-negocio, potenciada ello por la presencia disruptiva de la tecnologia, hemos planteado las siguientes preguntas que los textos que aquí se recogen responden desde distintos aspectos:

- ¿Cuáles son las posibilidades y limitaciones del Sur frente a la complejidad de las tendencias contemporáneas que suponen una significativa transformación civilizatoria?

- ¿Constituyen estas tendencias nuevas amenazas o nuevas oportunidades para sociedades marcadas por agudas desigualdades?

- ¿En qué medida el Sur Global propone una epistemología situada, adecuada para enfrentar los desafíos del momento coetáneo?

- ¿Qué surge como desarrollo de esta epistemología en relación con los valores, elementos y procedimientos de las disciplinas proyectuales como la Arquitectura y el Urbanismo?

Cuyas respuestas se han ordenado en 4 Giros:

- Giro 1: Arquitectura, Límites y Transformaciones. Artículos 1, 2, y 3

- Giro 2: Arquitectura, Género y Alteridad. Artículos 4 y 5

- Giro 3: Arquitectura, Naturaleza y Cultura. Artículos 6, 7 y 8

- Giro 4: Arquitectura, Proyecto y Sociedad. Artículos 9 y 10

-

Desdibujando las fronteras | explorando las intersecciones entre la formación arquitectónica y la práctica profesional

Núm. 39 (2025)^El mundo real.

^Preparados para la Práctica.

^Preparados para el puesto.

Todas estas son frases comunes que se utilizan en la educación arquitectónica cuando describimos la preparación de los graduados para completar su título y también cuando conversamos con los profesionales sobre las expectativas de la industria. Por supuesto, es importante que los graduados salgan de la educación superior listos para trabajar y que tengan la confianza para participar en las tareas de la oficina. Si bien no es el único objetivo de la educación arquitectónica, el objetivo principal idealmente debería ser la empleabilidad, pero ¿qué otros componentes son importantes a la hora de formar a los arquitectos del futuro?

Cuando se habla de la universidad con los grupos de educadores de 16 a 18 años, un tema común suele ser si un estudiante está listo para la universidad. ¿Su educación anterior los ha preparado lo suficiente para dar el siguiente paso hacia la educación superior? ¿Qué preparación se ha realizado para explorar esta intersección y se ha brindado el apoyo adecuado para crear una trayectoria exitosa? Este tema de la preparación también es un tema común entre los educadores de pregrado, ya que analizamos si la formación académica de un estudiante lo ha preparado para sentirse lo suficientemente preparado para la educación en arquitectura. Durante décadas, también ha sido común interrogar sobre las intersecciones que se producen entre los niveles educativos en la escuela de arquitectura. Al hacerlo, la práctica y la comprensión pedagógicas han evolucionado para crear métodos de enseñanza y proyectos que sean apropiados para el nivel "ahora" cuando se reciben los estudiantes entrantes, pero también para el futuro. A través de este elemento de planificación anticipada, los educadores apuntan a garantizar que los estudiantes de la educación arquitectónica y los campos de diseño relacionados ingresen a la práctica profesional con el conocimiento adecuado y un conjunto de herramientas para desempeñarse con éxito.

Una pregunta que quizás se hace con menos frecuencia sería: ¿están las prácticas y la industria “ preparadas” para nuestros estudiantes y qué reflexiones se están produciendo dentro de la industria en términos de tutoría que respondan al mundo en constante cambio y, a su vez, a la formación arquitectónica?

Esta particular intersección entre la educación superior y la práctica profesional ha sido motivo de debate durante muchas décadas. Con la profesión en constante evolución y cambio para adaptarse a nuestra sociedad y clima cambiantes, uno podría preguntarse si es posible formar a los graduados para que estén "preparados" para el mundo real. En la misma línea, la educación arquitectónica sigue enfrentándose a presiones para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes entrantes, quienes, año tras año, también están cambiando en términos de sus necesidades, aspiraciones y habilidades. Los estudiantes de hoy se incorporan a la educación arquitectónica expertos y altamente capacitados en tecnologías y software que los estudiantes de hace una década no eran. También son mucho más conscientes de los desafíos que presenta la crisis climática; lidian con la crisis financiera que está afectando y están familiarizados con la necesidad de una mayor conciencia de la igualdad, la diversidad y la inclusión. Como tal, es necesario que la educación arquitectónica se adapte y se adapte a estos nuevos tipos de estudiantes para crear nuevos planes de estudio reflexivos que aborden temas como la inclusión; IA, BIM y nuevos materiales (por mencionar algunos), así como para encontrar nuevos métodos pedagógicos para impartir contenido. A medida que la educación arquitectónica va ajustando la etapa inicial de la formación de los arquitectos, ¿cómo están reaccionando los estudios a los cambios en nuestros graduados? ¿Qué conversaciones se están dando dentro de la profesión y dentro de la educación arquitectónica sobre esta encrucijada después de la graduación y cómo se está abordando?

En ambos lados de esta encrucijada crítica, tanto en la formación como en la profesión de arquitectura, se han producido cambios forzados como resultado de la pandemia y la crisis climática. Del mismo modo, las noticias sobre arquitectura han puesto de relieve el maltrato, el acoso, los bajos salarios, la misoginia y otros fenómenos peores que se producen en el ámbito interno. Los cambios que se avecinan en la formación universitaria de arquitectos también plantean nuevos desafíos que deben abordarse. Por tanto, este número ha querido plantear la cuestión de cómo debería ser la formación de arquitectos futuros y cómo debería abordarse la intersección entre ambas a medida que avanzamos. ¿Cómo nos preparamos para un futuro desconocido?

Editoras invitadas:

Victoria Farrow Arquitecta. Facultad de Arquitectura de Leicester, Universidad De Monfort

Alona Martínez Pérez. Arquitecta. Escuela de Arquitectura de Leicester, Universidad De Monfort

-

La vivienda emancipadora

Vol. 1 Núm. 38 (2025)La vivienda del ciudadano medio —no así el palacio o el convento— no fue considerada Arquitectura hasta que aquél, sometido a las presiones laborales de la descomunalización y la Revolución Industrial, devino masa de población urbana y hacinada. Fue el miedo a esta masa —tanto o más que la piedad por ella— la que impulsó el desarrollo de la vivienda colectiva como disciplina arquitectónica que, en consecuencia incorpora, desde su mismo nacimiento, una aspiración normalizadora y conducente a la conformidad social de sus habitantes. “Si el trabajador tiene su propia casa, no temo la revolución”, dirá Lord Shaftesbury, uno de los primeros y más relevantes filántropos dedicados a la promoción y estudio de la vivienda social.

Hoy en día, a la revolución, no se la espera. Quizá por eso, las condiciones de las viviendas y de su acceso a ellas escalan peldaños de dificultad y miseria impensables hace unas décadas, sin que exista una reacción a la altura del problema por parte de las administraciones públicas a ninguna escala. Décadas de desregulación e insistencia en el individualismo y las leyes del mercado, han convertido el mercado de la vivienda no sólo en uno más de los desregulados, sino en uno de los preferentes para la especulación internacional, cada vez más ajena al hecho habitativo. Las influencias globalizadas que confrontan la migración forzada de personas con el libre flujo de capitales financieros y nómadas digitales, han venido a incorporar dificultades previamente inconcebibles, que refieren a escalas alejadas de lo local y regional. Las administraciones públicas competentes en vivienda, operativas a estas escalas menores, o bien se encuentran inermes antes estos problemas o, si son de ideología neoliberal, deliberadamente los potencian. Así, el mercado de la vivienda, traspasado de local a global, deja progresivamente de ser accesible al ciudadano y habitante medio, ya no como propietario, sino incluso como arrendador.

Sin embargo, los Derechos Humanos, tantas Constituciones Nacionales, y otras pisoteadas declaraciones de derechos, a todas las escalas, continúan reconociendo el Derecho a la Vivienda como fundamental, por cuanto es necesario para la construcción personal y social del individuo sobre el que residen tanto el concepto de democracia como el de capitalismo que, exacerbado, llega a oponérsele. Necesitamos pensar la vivienda como un elemento capaz de hacernos ganar autonomía y de construir nuestra identidad y sentido de pertenencia, así como las más básicas relaciones en nuestro inmediato entorno social, como posición en el mundo. La democratización de la sociedad no es posible sin la resolución de los más acuciantes problemas de vivienda. La vivienda es emancipadora, y esta capacidad puede desarrollarse a todas las escalas de la misma: desde el diseño detallado de la misma, hasta las políticas a todas las escalas, inclusive internacionales, para su regulación, promoción, control, etc.

-

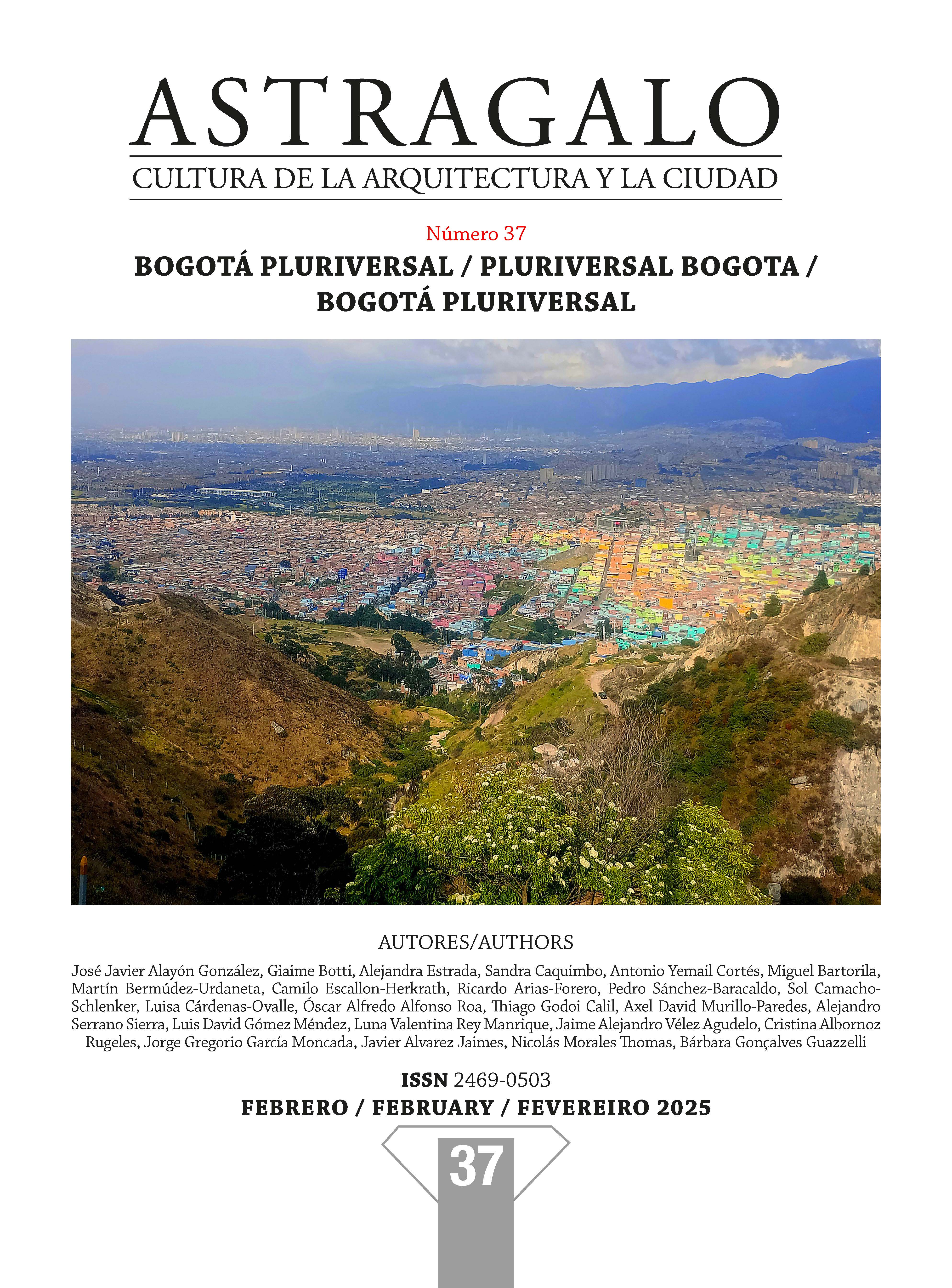

Bogotá Pluriversal

Vol. 1 Núm. 37 (EXTRA) (2025)El número extra de 2025 está dedicado a Bogotá y sus “otros mundos”. Esta ciudad —una de las capitales a mayor altitud del planeta y de lejos, la más poblada de ellas— se asienta a 2560 msnm entre el páramo de Sumapaz, la fila de los cerros de la cordillera oriental y el altiplano cundiboyacense. Su suelo urbano municipal está ocupado con una densidad poblacional entre media y muy alta que, desde su ocupación por los pueblos originarios, ha requerido gestionar un frágil equilibrio con este territorio rebosante de agua. Sin embargo, de sus humedales originales, hoy se conservan menos del 1,5 %. Destacando esa condición geográfica y las tensiones entre distintas realidades que la habitan, este monográfico de la revista Astrágalo sobre la urbe andina, se suma a otras miradas intensivas sobre ciudades como el A27 de Delhi o el A29 de Sevilla, que buscan una comprensión transdisciplinar de los fenómenos urbanos contemporáneos.

El planteamiento de esta convocatoria se apoya en dos de los que nos preceden. Por un lado, la política pluriversal y el reequipamiento ontológico de las ciudades de Arturo Escobar en “Diseñar para un mundo real” (A30 de 2022) y, por otro, la des-integración de las “Ciudades divididas” de Alona Fernández con Introducción al número de Roberto Fernández (A29 de 2021). En ese sentido, queremos interpelar a la capital de Colombia sobre los retos que plantea el primer autor en aras de solventar lo que evidencia el segundo. Algunas preguntas al respecto serían: ¿Existe una transición hacia el pluriverso rururbano? ¿Cuáles son las acciones que operativizan estos planteamientos decoloniales? ¿Qué aporta la ciudad al debate del futuro y cómo responde a los conflictos socio-ambientales del presente? ¿Qué conflictos (tensiones) socioambientales han configurado a Bogotá y cuáles son las apuestas urbanas recientes que responden a ellos?

Las “realidades son plurales y en continua construcción” explica Escobar (2020) y el fenómeno civilizatorio urbano, desde la época clásica, tiende a unificarnos y a separarnos de la tierra. Por ello, el concepto de ciudad pluriversal, explora la idea de una urbe donde quepan muchos mundos, reconectada con nuestro planeta y replanteando nuestros modos de existencia en él. Invitamos a quienes reflexionan, proponen o ejecutan acciones sobre Bogotá —desde la arquitectura, el urbanismo, el paisajismo, la geografía, las artes, la filosofía, la historia o la sociología— a publicar sus planteamientos o resultados atendiendo al llamado de terraformar (re-earthing) las ciudades que hace Escobar o a subsanar las condiciones de “división, segregación, desgarramiento, conflictividad” que plantea Fernández. Queremos hacer especial énfasis en las investigaciones que aportan a un nuevo diseño para el pluriverso, un mundo donde caben otros mundos a partir de acciones como: recomunalizar la vida social; relocalizar las actividades sociales, productivas y culturales; reforzar las autonomías frente a la globalización; despatriarcalizar, desracializar y descolonizar las relaciones sociales; o, terraformar la vida y construir entramados entre iniciativas y alternativas transformadoras (Escobar, 2022).

Este numero ha querido ser una radiografía de la Bogotá contemporánea, una panorámica alternativa de sí misma y de su relación con otras ciudades colombianas, latinoamericanas y del resto del mundo.

Editores invitados:

Dr. José Javier Alayón González (Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia)

Dr. Giaime Botti (University of Nottingham Ningbo China, Ningbo, China)

Dra. Alejandra Estrada (Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia)

Dra. Sandra Caquimbo (Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia)

-

Teoría de la Arquitectura como Hermenéutica

Vol. 1 Núm. 35 (2024)El tema de la arquitectura no es meramente estético ni técnico, si por ello entendemos valores autónomos, tal y como se configuran en la mentalidad occidental a partir del siglo XVIII. Más bien es algo primordialmente ético. La práctica de la arquitectura debe ser guiada por una noción del bien común, conservando una dimensión política, entendida como la búsqueda humana de estabilidad y de auto-entendimiento en un mundo cambiante y finito. Se trata de la proposición de espacios para la comunicación encarnada los cuales, al seducirnos, promuevan la justicia, consecuentemente indispensables para nuestra salud psicosomática. Las teorías instrumentales son incapaces de dar cuenta de esta dimensión, independientemente de estar dirigidas por imperativos tecnológicos, políticos o formales, o por el deseo de emular algún modelo científico (por ejemplo, recientemente, el bio-mimetismo). La alternativa que puede proporcionar la teoría para una práctica ética puede encontrarse en la ontología hermenéutica reciente, particularmente en los trabajos de Hans-Georg Gadamer, Paul Ricoeur y Gianni Vattimo. Propongo la teoría de la arquitectura como hermenéutica, entendiendo el lenguaje como fenómeno emergente, en continuidad con la consciencia encarnada, asumiendo las intuiciones ontológicas presentes en la obra tardía de Maurice Merleau-Ponty.

A diferencia de alguna metodología científica o deconstructivista, la hermenéutica nos permite una apertura crítica a las cualidades evidentes de los artefactos históricos, llevándonos a reconocer y valorar las respuestas producidas en contextos históricos que identificamos como órdenes significativos. La misma mentalidad sugiere una lectura cuidadosa y cortés de los documentos históricos –las teorías arquitectónicas de tiempos pasados, por ejemplo– concediendo que importantes preguntas sobre el significado de la disciplina subyacen al discurso, más allá de las limitaciones impuestas por creencias locales, prejuicios y juegos de poder. El mundo de nuestra experiencia incluye los artefactos que constituyen nuestras tradiciones artísticas, incluyendo la arquitectura: formas espacio-temporales cuyo poder transformativo podemos aún discernir, en momentos de reconocimiento que son completamente nuevos, pero extrañamente familiares. Al entender estas formas de encarnación específica y articular sus lecciones en vista de nuestras propias tareas, tendremos una mejor oportunidad de construir una arquitectura apropiada y una realidad intersubjetiva que pueda cumplir con su tarea social y política como una afirmación de la cultura. La tarea de la arquitectura es la manifestación formal de un orden social y político a partir del caosmos de la experiencia, empezando por las percepciones de significado que nuestra cultura comparte en sus hábitos y encarna en sus vestigios históricos, proyectando alternativas poéticas que puedan trascender los marcos asfixiantes o represivos de las instituciones heredadas.

Están invitados a enviar artículos los autores que reflexionen sobre ello, atendiendo al texto que el profesor Alberto Pérez-Gómez, editor invitado, ha dispuesto para marcar pautas o incitar a réplicas. Se esperan elaboradas interpretaciones de edificios o propuestas urbanas, revisiones históricas de los contextos que ahí se mencionan, actualidad o crítica de lo que hemos querido que sea el objeto de investigación, para el monográfico que se llamará teoría de la arquitectura como hermenéutica.

Editor invitado: Alberto Pérez-Gómez. McGill University, Montreal.

DOSSIER (A35): LOS LEGADOS DE COLIN ROWE; MATEMÁTICAS, CONTEXTUALISMO, CIUDAD COLLAGE Y MÁS ALLÁ.

Editor invitado: David Grahame Shane

Colin Rowe se transformó y cambió a lo largo de su vida, construyendo y refinando su aparato intelectual y conceptual en respuesta a sus circunstancias cambiantes. No cabe duda de que la experiencia más formativa del joven Rowe fue el tiempo que pasó con Rudolf Wittkower en el Instituto Warburg, tras su formación arquitectónica anterior en la Universidad de Liverpool, cuyo profesor Patrick Abercrombie dirigió la reconstrucción de Londres tras la Segunda Guerra Mundial. Rowe intentó sin éxito adaptar los análisis diagramáticos de Wittkower al St Dié de Le Corbusier con sus alumnos Robert Maxwell y James Stirling. Más tarde, con los Texas Rangers, comenzó a desentrañar la geometría wittkoveriana en el paisaje urbano, estudiando la Liga de las Naciones de Le Corbusier con sus colegas Robert Slutsky, Bernard Hoesli y John Hedjuk. Continuó este proceso para recuperar la ciudad tradicional y clásica a través de Camillo Sitte en la década de 1950 con Alvin Boyarsky en Cornell, y luego a mediados de la década de 1960 con Wayne Copper y Tom Schumaker. A partir de esta base híbrida, Rowe construyó un nuevo aparato curatorial metahistórico y reflexivo de la "ciudad como museo" esbozado en Collage City con Fred Koetter y el equipo Roma Interrotta (1978). Como se argumenta en Recombinant Urbanism (2005), muchos de los movimientos de diseño urbano posteriores se desarrollaron a partir de este enfoque estratificado, diagramático y multiescalar de la historia comunitaria, la memoria y el medio ambiente en el siguiente medio siglo, desde el neorracionalismo, la deconstrucción, el nuevo urbanismo, el urbanismo paramétrico, el urbanismo paisajístico, el urbanismo ecológico y el urbanismo estratégico, hasta el énfasis en la conservación histórica, la reutilización adaptativa, la megaciudad autoconstruida y la ciudad informativa. Incluso en Covid los diseñadores urbanos siguen luchando con la complejidad y las contradicciones de las continuidades clásicas y modernas que hicieron tan difícil y dinámica la lucha intelectual de Rowe.

Parece un momento adecuado para volver a examinar el Contextualismo y la Ciudad Collage y Roma Interrotta en el marco de las redes de diseño urbano contemporáneas, y las nuevas herramientas de representación disponibles en la metaciudad informativa contemporánea.

En este sentido, se invita a los autores, entre otras instancias relacionadas, a centrarse en el Contextualismo, la Ciudad Collage y más allá, a investigar el papel de Colin Rowe a mediados del siglo XX en la apropiación de la reacción de Sitte de 1890 al diseño imperial de Von Forster de 1860 para la Ringstrasse de Viena. La apropiación crítica de Rowe allanó el camino para posteriores iteraciones y cambios de código que se ampliaron enormemente hacia una Ciudad Collage más fragmentada e inclusiva. Rowe necesitó varias iteraciones para desarrollar este concepto con Fred Koetter y con su equipo de Roma Interrotta. Además, los autores están llamados a explorar los puntos fuertes y débiles de las mutaciones del impulso clásico de Rowe, ya que éste, a su vez, evolucionó con el diseño urbano más allá de lo binario en el siglo XXI.

-

Ciudad, Género y Cuidados

Vol. 1 Núm. 33-34 (2023)El urbanismo no es ni ha sido neutro. Ha sido pensado esencialmente desde una visión patriarcal, capitalista y piramidal, que ha dado total prioridad a las actividades productivas, asignadas a los hombres y por el género masculino. A causa de ello, solo ha sido tenida en cuenta la esfera productiva; en cambio, las tres esferas restantes de la vida humana han sido marginadas e invisibilizadas: la esfera de la reproducción y los cuidados; la de la vida comunitaria, la interrelación y la actividad social y política; y la del desarrollo personal.

Por ello, hablamos de urbanismo feminista, cuyo objetivo previo consiste en el reconocimiento crítico de la realidad desde la experiencia de las mujeres. En los proyectos de estudio de áreas urbanas, la premisa de trabajo de grupos feministas son los recorridos urbanos de reconocimiento, que preceden tanto a las marchas exploratorias como a los recorridos cotidianos, en los que las mujeres recorren el barrio en grupo, compartiendo sus historias y experiencias, y explicando las razones de cada enclave y las percepciones de cada espacio urbano concreto. Tomar la calle es un acto de rebeldía y una acción política.

Y en la actualidad recurrimos al ecofeminismo, ya que aúna las problemáticas de la crisis ambiental y de la crisis de los cuidados: analiza críticamente las creencias que sostienen el modelo ecocida, patriarcal, capitalista y colonial de nuestra civilización; basado en la nefasta pirámide jerárquica que pone al hombre como sexo en la cúspide y a las mujeres, los animales, los árboles, la vegetación y los recursos en los estratos más bajos y explotables. El ecofeminismo, como filosofía y como acción, denuncia los riesgos a los que estamos sometidas las personas y el resto de seres vivos, proponiendo miradas alternativas para revertir esta guerra sistemática que el capitalismo decretó contra la vida. Constituye, en definitiva, una postura plural y diversa, enraizada en los diversos lugares. Por lo tanto, propone la recuperación de los valores del cuidado, aplicándolos a la escala del cuidado de los ecosistemas. Es decir, los valores del cuidado de las personas se amplían al cuidado de la sociedad y de la naturaleza; pero ello no ha de suponer en absoluto, una vuelta tecnofóbica y nostálgica a una sociedad pretecnológica, ni esencialista.

Concluyendo, el reto radica hoy en construir nuevos relatos, frente a las historias hegemónicas; nuevos relatos basados en las reivindicaciones feministas por la igualdad de las personas desde las diferencias, situando en lugar primordial los cuidados y afrontando la crisis climática. Nuevos relatos que analicen y propongan qué es una ciudad igualitaria y cómo se transforma la manera de proyectar las viviendas, los edificios y los espacios públicos.

Editores invitados: Zaida Muxí (ETSA Barcelona) y Josep Maria Montaner (ETSA Barcelona).

-

Formas de vida

Vol. 1 Núm. 32 (EXTRA) (2023)Enfoque:

El mantenimiento de la vida en el planeta Tierra y de las condiciones de bienestar de sus habitantes, humanos y no humanos, animales y vegetales, bacterias, protistas y hongos, tanto a escala individual como colectiva deben ser objetivos prioritarios de las agendas políticas y científicas; especialmente porque nuestras acciones, humanas, han agravado en los últimos años las crisis climática y ambiental.

Cincuenta años después de la publicación del informe Los límites al crecimiento (The Limits to Growth), encargado al MIT por el Club de Roma, su mensaje sigue siendo válido: los recursos interconectados de la Tierra –sistema global de la naturaleza en el que vivimos– probablemente no puedan soportar las actuales tasas de crecimiento económico y demográfico de la especie humana mucho más allá del año 2100, si es que llega ese momento, incluso con tecnología avanzada; si el incremento de la población mundial, la industrialización, la contaminación, la producción de alimentos y la explotación de los recursos naturales se mantuviera sin variación, se alcanzarían los límites absolutos de crecimiento en la Tierra, en una situación que cabría calificar de pandemia ambiental.

Próximo ya el fin del primer cuarto del siglo XXI, la especie humana se enfrenta a lo que podemos denominar una paradoja antrópica pues, a pesar de la evidencia de su contribución a la sobreexplotación de los recursos del planeta y al empeoramiento de las condiciones para la vida en el mismo, se enfrenta a los anhelos y ambiciones de su especie de transcender su condición humana, de mejorar la vida tal y como la conocemos y, eventualmente, de constituirse en creadora de vida. Ante esta situación, algunos modelos de sociedades parecen incapaces de encontrar referentes institucionales y modelos personales que suministren certidumbres y la confianza necesaria para sentir la seguridad sobre la que vivir. Además, deben afrontar niveles de complejidad crecientes pues, no solo las opciones elegibles son múltiples sino que sus ventajas e inconvenientes no siempre están claros, no son equiparables o incluso son contradictorios (o aparentan serlo), es decir, se encuentra frente a trilemas y plurilemas diversos.

El monográfico ‘Formas de vida’ se ocupa de esta paradoja antrópica estudiando los retos, impactos e implicaciones sociales y filosóficas de la investigación sobre los orígenes, (co)evolución, diversidad y síntesis de la vida desde un abordaje multidisciplinar, integrativo y colaborativo que interpela a la experiencia de un amplio rango de disciplinas ─desde las Ciencias de la Vida, Físicas y Químicas, pasando por las Ingenierías, hasta las Ciencias Sociales y las Humanidades─. Pensamos que la comprensión –y control– de la vida, desde la escala (sub)celular a las de organismos y de sistemas, requiere una reflexión filosófica, ética, política y social, debido al posible impacto de la aplicación de las tecnologías que hagan esto posible y a los resultados de las investigaciones en este ámbito; es decir, debido al impacto de la ciencia, de la tecnología y de la actividad humana, sobre su propia vida y sobre las condiciones para la vida en el planeta Tierra –y eventualmente en su satélite y en otros planetas–. Así, el desarrollo de aspectos puramente científicos y tecnológicos, acompañado de una evaluación ética y filosófica constante y simultánea de la investigación permite el análisis de los avances realizados y previstos, de sus implicaciones y desafíos sociales, de sus repercusiones, beneficios, incidencias y problemas, de su seguridad y bioseguridad, de sus riesgos, y sus implicaciones culturales. Además, pensamos que debe considerarse la participación de la sociedad en ellos. No podemos desatender, en este contexto, el papel de la ciudadanía: el modo en que se ve y se verá afectada y su eventual implicación.

La idea de recoger en forma de monográfico estas reflexiones surgió en el encuentro “Retos, impactos e implicaciones sociales de la investigación sobre la vida. Pensemos, y reflexionemos juntos para actuar” que se celebró en la Casa de la Ciencia de Sevilla en mayo de 2022, auspiciado por la red Conexiones-Vida (LifeHub) del CSIC. Este encuentro permitió la interacción y el diálogo entre profesionales formados en diferentes ámbitos experimentales y sociales, relacionados de forma directa o no con las ciencias de la vida. Por eso, ‘Formas de vida’ ha sido pensado para ser construido de forma cooperativa, gracias a la interacción y colaboración de distintas autorías. El monográfico se plantea, así, como un ejercicio de diálogo entre ciencias y disciplinas culturales, con el objetivo de contribuir a mostrar la necesidad de este diálogo para la generación de una visión más amplia e innovadora, capaz de evolucionar ante la amplitud de cambios que están ocurriendo en este primer cuarto de siglo.

Astrágalo ya publicó en 2017 un número dedicado a este tema, con el título Ciudad elusiva. Formas de vida y modos de existencia [https://editorial.us.es/es/num-23-2017]. Con este nuevo número, pretendemos revisitar el tema ‘Formas de vida’ tratándolo desde una perspectiva que resulte de la combinación en interacción entre las Ciencias de la Vida, Físicas y Químicas, las Ingenierías, las Ciencias Sociales y las Humanidades, a través de las herramientas de investigación que les son propias, sin olvidar las interacciones con los ámbitos arquitectónicos, espaciales, culturales, urbanísticos, geográficos y artísticos, temas propios de la revista.

Editores invitados:

Marta Velasco Martín

Profesora Ayudante en el Departamento de Ciencias Médicas, Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) e investigadora del grupo Salud, Historia y Sociedad del Centro Regional de Investigaciones Biomédicas (CRIB, UCLM). Red LifeHUB.CSIC

Licenciada en Biología (Universidad Autónoma de Madrid), posgrado en Estudios Interdisciplinares de Género (Universidad Autónoma de Madrid) y Doctorado en Lógica y Filosofía de la Ciencia (Universidad de Salamanca, Instituto de Filosofía del CSIC). Su tesis doctoral titulada «Genética de Drosophila y género: circulación de objetos y saberes» obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude y Premio Extraordinario de Doctorado del curso 2018-2019. Sus líneas de investigación abordan la historia de las mujeres científicas; el estudio de la influencia del género en la construcción del conocimiento biomédico y en los estudios culturales e históricos de la ciencia y la tecnología; y la construcción social de la enfermedad en los siglos XX y XXI, así como las respuestas colectivas y el establecimiento de medidas de lucha contra ellas desde una perspectiva de género.

Jesús Rey Rocha.

Departamento de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Instituto de Filosofía, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IFS, CSIC). Red LifeHUB.CSIC.

-

De la composición a la edición.

Vol. 1 Núm. 31 (EXTRA) (2023)El tránsito entre globalizaciones se ha vivido en el campo de la arquitectura de manera inconsciente, aleatoria y recogida por una multiplicidad de respuestas insuficientes y parciales, en un proceso complejo mediado por la obligada incorporación a redes contributivas y productivas. Diríamos que, sin apenas sentirlo, la arquitectura contemporánea ha estado sometida a un proceso de edición continuada por agentes externos que le han dictado, seductoramente, su inexcusable adaptación a sus lenguajes, a sus presentaciones, valores y procedimientos. En su tour de force, con estos requerimientos externos que perseguían insertarlas en un interior aún más potente y envolvente que el suyo propio, la arquitectura ha mutado en un cuerpo, recorrido por múltiples prácticas, que nunca es capaz de mostrar sino un holograma de su apariencia, en el que queda incorporada la memoria -o al menos las huellas- de sus naturalezas históricas.

La convocatoria que hemos titulado “de la composición a la edición”, acota un espacio de aportaciones que está indefinido en sus propios límites, a poco que indaguemos sobre la realidad de ambos. Digamos que podríamos recorrer ese espacio de convocatoria de la mano de un término u otro, para asistir a sus sucesivas transformaciones; así, composición como concepto de orden y poder, de jerarquía y sistema, habría sido deconstruido por una práctica compleja llena de singularidades y ensayos, que aportan el primer rastro de una inconsciente mutación y, desde el otro extremo -si de verdad lo es-, habríamos convergido sobre las consideraciones de fluidificación de las categorías precedentes: orden, sistema, jerarquía…, para insertar el cuerpo monstruoso de lo arquitectónico en un simbionte como producción propia de una postproducción que lo plasme en el soporte contemporáneo de la materialidad comunicativa.

Somos conscientes de que la llamada a este número monográfico de Astrágalo está dirigida a aportaciones que actúen reflexivamente sobre esta complejidad creciente, de la que hoy es imposible implementar una entidad característica, pero cuyo estado anima a un debate abierto y atento a otras posiciones, en el que puedan adivinarse encrucijadas como resultado de la confluencia de los caminos abiertos por una investigación seducida por el propio objeto que es incapaz de conformar. Ello animaría, al menos, a una incipiente topología de lo cotidiano en la que poder vislumbrar caminos de vuelta.

-

Diseñar para el mundo real

Vol. 1 Núm. 30 (2022)A la insidiosa y recurrente pregunta de latitud excluyente sobre qué es proyectar frente a diseñar, se le une la tragicómica vacilación sobre qué pueda ser la realidad, o mejor, de entre las posibles, la que decante para un mero relevamiento, que no objetivo determinativo.

Atravesadas ya –como recorridos, pero también como lacerantes estocadas- las crisis económicas de 2008 y pandémica de 2020 y sospechando que son la misma, se precisa un posicionamiento que sea, a la vez, un actuar, renovando las claves argumentales de las disciplinas que antes de esas crisis tradicionalmente tenían atribución social, es decir, todas.

Renovar significa no solamente replantear qué es la arquitectura hoy, sino qué mundo es, qué realidad es la que se desvela. Si admitimos el diseño como una categoría de categorías, colocado en la dimensión “Mundo”, conlleva considerar “la vida cotidiana, pero pasa a las infraestructuras, las ciudades, el espacio habitado, las tecnologías médicas, la comida, las instituciones, los paisajes, lo virtual y, en última instancia, la experiencia” si seguimos la reflexión que Arturo Escobar hizo en “Autonomía y Diseño, la realización de lo comunal” en 2016.

En la constitución de todo estatuto de renovación aparece un estado de la cuestión, a tenor de unos antecedentes para, consecuentemente, apostar por la radicalidad de lo que hasta ese momento no era factible. El desleimiento de la base Moderna, que lo impregna todo con su exacta inadecuación tendría, en tal acto de renovación, un paño de absorción con el que despejar las consecuencias para dejar visible qué es lo que tenemos como fundamento común.

Unos, usando garantes que tienen limitados sus grados de libertad, apelan a lo fraterno y el perdón para la cohesión. Otros, autistas, se mantienen en que la crisis es una transición y que de ellas se sale tarde o temprano. Los hay que sacan rédito de las noticias de los últimos días, con la miserable consecuencia de su aceleración.

Mundos reales, distantes aún interactuados, cuya cláusula final de la constitución de lo factible deja abierta la puerta a la acción generada por una clave ontológica del diseño donde no hay especialistas sino responsabilidades diseminadas para lograr autonomía y formular formas-de-vida.

Editor Invitado: José Enrique López-Canti Profesor de la Universidad de Sevilla

Los autores que deseen participar de este número podr´án tener en consideración, como guía, ampliación o crítica el texto que ha producido Arturo Escobar, que colabora generosamente aportando bases conceptuales a este número de Astrágalo:

Sobre el reequipamiento ontológico de las ciudades. Arturo Escobar 2022

-

Ciudades Divididas

Vol. 1 Núm. 29 (EXTRA) (2021)Este número de Astrágalo mira el concepto de ciudades divididas. La idea de división para este número es multifacética. Estamos viendo ciudades divididas por conflictos como Belfast, Nicosia, Jerusalén. En este caso, dos culturas diferentes, creencias, grupos crean un conjunto urbano de murallas y artefactos. Observamos ciudades divididas por razas, como el Post-Apartheid en Sudáfrica, donde un sistema de segregación racial deja huellas de un pasado, en el que las diferentes razas tuvieron que salir y ser segregadas en diferentes áreas. Desde las calles de Soweto, hasta los barrios bajos verticales de Hillbrow en Johannesburgo. Las ciudades que se enfrentaron a esos desafíos y detrás del dolor y la historia, contaron una historia positiva. Miramos las ciudades divididas por la segregación racial, por experiencias dolorosas que detienen nuestra humanidad básica. Miramos las ciudades divididas por el capital, donde el desplazamiento de los pobres de las zonas ricas crea una huella urbana desarticulada. Ciudades con procesos de aburguesamiento, o división social y económica. Miramos ciudades divididas por bordes, y fronteras donde las conurbaciones suburbanas reúnen a diferentes habitantes. Las ciudades divididas agradecen las contribuciones de todos estos ejemplos mencionados. Buscamos contribuciones originales y valientes, desde el interior. Aquellos que desafían nuestras ideas preconcebidas, aquellos que se unen a esa tensión causada por la división.

Editora invitada con el número a su cargo: Alona Martínez. De Montfort-Leicester University

-

Ciudad Enferma

Vol. 1 Núm. 28 (2021)CIUDAD ENFERMA

La coronación virósica del mundo 2019-20 (21?) depara inquietudes filosóficas, políticas y vitales y convoca o exige a pensar de nuevo el ya de por sí devaluado arsenal teórico-disciplinar de la arquitectura.

De momento se advierte la restauración virtuosa del infierno foucaultiano de panópticos y diferentes modelos de reclusión y segregación terapeútica de los cuerpos. Lo que costó un siglo para contrarrestar –esa insidiosa vocación funcionalista de separar, distinguir y clasificar, que quizá une las ideas finales del XVIII con el espíritu del CIAM- renace valorado por los higienistas que claman por ayudas de especialistas-espacialistas que aseguren distanciamientos y porosidades sociales así como que consigan amenizar los lockdowns. Con conciertos de balcones e inusitados afectos por los arreglos vegetales y diversos efectos para eludir los déficits espaciales.

Ayudando a pensar esta actualidad intensa valdrá la pena apuntar algunas direcciones de reflexión:

1 A la distancia quizá sea de interés analizar las enfermedades sociales de mediados del XIX (que venía recurriendo con diferente intensidad y localización al menos desde la Peste Negra medieval) en cuanto circunstancias que produjeron el inicio del pensamiento higienista (con la Hygeia de Richardson por ejemplo) y la voluntad infraestructural de mejorar el saneamiento de las ciudades mediante una evidente cesión de utilidad del naciente capitalismo industrial para financiar esa modernización. Los industriales del XIX –Engels era uno de ellos- así como el malévolo Henry Ford hoy parecen candidatos al Nobel de la Paz, comparados con la ferocidad inhumana (no poshumana) del selecto club mundial de multimillonarios.

2 La pandemia se hace sindemia (novísimo nombre que parece exaltar su magnitud) como consecuencia doble de la globalización económica-cultural y la intensidad de economías-culturas líquidas según el viscoso mote aplicado por Bauman, liquida en un sentido la calidad del mundo –devastando naturaleza que permite el florecimiento de multitud de zoonosis- y en otro, compromete la salud mundial porque ahora fluyen (o fluían hasta apenas ayer) cosas, personas e información. Hay al menos una historia de 30 años de zoonosis graves y diversas, como lo divulgó David Quanmen, que no alcanzaron el estatuto sin-pandémico simplemente porque la globalización absoluta no había alcanzado su cénit.

3 Es curioso advertir un retorno casi gozoso a cierta ultravaloración del criterio de ciudad medieval, no sólo en las ya preanunciadas neo-medievalidades descriptas por Eco desde los ´70 como eco de culturas apocalípticas sino más recientemente en la desesperada noción de proponer la ciudad de 15 minutos, cuyas graficaciones planteadas por Carlos Moreno –uno de sus apólogos- es singularmente parecida a los quartiers de artesanos del siglo XIII, incluso dibujada a mano. Un poco más sofisticada –a través de la renderización- pero igual en intentar proponer la creación de pequeños núcleos habitativos con pretensión de integrar en el conjunto el trabajo y la producción de alimentos es el proyecto que Guallart Architects desarrolló para plantear la Nueva Area de Xiong´an que a 120 kilómetros de Beijing se anuncia como primera ciudad poscovid.

4 Como expresión levemente alusiva a establecer el lugar en el mundo de cada uno de nosotros prolifera una radical geometría terraplanista de líneas, puntos y cruces dibujadas por todas partes, sea como indicios del deseo de vacío (en las plazas del metro o en la espera del dentista), sea como suaves instrucciones de distanciamiento y colocación esponjada de cada cuerpo idealmente separado de todo otro por distancias clínicamente recomendadas, todo lo cual organiza a los humanos en filas para acceder a los cajeros o a las cajas del súper y que despliega una nueva especie de ciudad dibujada, en un op art más bien regularizado y modular que incluso alimenta las más audaces innovaciones del urbanismo covideano que como en Barcelona pintan las calles y aceras con abundantes grafismos blancos y amarillos que proponen espacios de peatones y bicicletas y destierran a buses y autos, alimentando asi nuevos formatos de ciudad de cercanías.

5 En la polaridad del desarrollo chino –emblematizada por Wuhan, la ciudad dónde empezó todo, en que se comen sopas de murciélagos pero que además (o por eso) es también capital del 5G- la reciente urbanidad aglomera gente que mantiene rasgos intensos de cultura rural (comer cualquier animal vivo y no con mejor salud natural sino con peores estadísticas y tratamientos sanitarios) y que está disciplinada como pocas a someterse a vigilancias amables que decantaron en la cercana Corea de Samsung, cuya tecnología ídem consigue conectar en vivo a sanos y enfermos aportando nuevas e intensas versiones de una nueva gran-hermandad que más acá de los horrores orwellianos parece que ha salvado vidas detectando a tiempo real cada nuevo infectado y sus movimientos. Desde esa potenciación del rastreo minucioso de la vida de cada surcoreano se extiende sobre el mundo la idea de la salvación electrónica en que cada uno podrá sobrevivir de aquí en adelante a la enfermedad pero también a otras cuestiones como el trabajo, la educación, el delivery y hasta a las diversas instancias de las relaciones afectivas.

6 Y como final lo más radical aunque todavía invisible: el aparente colapso de la economía global (al menos con una crisis de la mayor enverdadura de las que tengamos memoria), las derivas insondables de políticas antisociales (desde Trump y Bolsonaro hasta la extendida pléyade europea de diferentes intérpretes de la amistosamente llamada nueva derecha), ningún atisbo o manifestación concreta de redireccionar el planeta hacia el cese del calentamiento global y de la regresión de biodiversidad y toda una agenda necesaria de interpretar de nuevo la perspectiva de mejores territorialidades.

Astrágalo invita a participar mediante artículos y recensiones a los autores interesados y desde campos disciplinares diversos, que sepan encarar una reflexión dentro de los argumentos anteriores. Como base reflexiva, el artículo de cabecera del Profesor Roberto Fernández, que será publicado en este número, puede servir de foco de atención y crítica, incluso, para los autores que deseen participar de esta convocatoria:

SIETE NOTAS SOBRE LA INMUNDA CORONACION.pdf

2024 QUALIS-CAPES: Anthropology / Archaeology A3; Architecture, Urban Planning And Design A3; Urban And Regional Planning / Demography A3

2024 QUALIS-CAPES: Anthropology / Archaeology A3; Architecture, Urban Planning And Design A3; Urban And Regional Planning / Demography A3