Philologia Hispalensis · 2024 Vol. · 38 · Nº 2 · pp. 101-130

ISSN 1132-0265 · © 2024. E. Universidad de Sevilla. · (CC BY-NC-ND 4.0 DEED)

https://dx.doi.org/10.12795/PH.2024.v38.i02.05

Los autores de las Siete Partidas: una visión desde la estilometría

THE AUTHORS OF THE SIETE PARTIDAS: A STYLOMETRIC APPROACH

Recibido: 04-10-2023. Aceptado: 31-01-2024

Resumen

Este estudio presenta tres puntos de partida. El primero es la certeza de que el rey Alfonso x no es el autor real de ninguna de las obras que se le atribuyen, aunque pudo intervenir en su concepción (García Solalinde, Menéndez Pidal, Fernández Ordóñez). En segundo lugar, se considera el amplio debate que ha existido desde el siglo xvi en torno a la posibilidad de que Jacobo de las Leyes fuera uno de los redactores de las Siete Partidas. Por último, se toma en consideración la hipótesis de Pérez Prendes según la cual pudieron intervenir varios autores/redactores en la composición de cada una de las Partidas. Con el objetivo de probar este supuesto, la intervención de más de una pluma en la obra mencionada, se lleva a cabo un estudio estilométrico en el que se aplican tres métodos: análisis de grupos, análisis de componentes principales y rolling classify. En la introducción se plantea el problema de la autoría. En la sección material se detalla cómo se han llevado a cabo los análisis. En la sección resultados se explica a qué conclusiones se puede llegar con cada uno de los análisis realizados, los cuales revelan que los análisis estilométricos, cuando se carece de un corpus de referencia, aunque valiosos por sí mismos, resultan insuficientes para determinar la autoría de un texto.

Palabras clave: Siete Partidas, estilometría, análisis de autoría.

Abstract

This study is based on three considerations. Firstly, the certainty that King Alfonso X is not the true author of any of the works attributed to him, although he could have intervened in their conception (García Solalinde, Menéndez Pidal, Fernández Ordóñez). Secondly, the extensive debate that has existed since the 16th century over whether Jacobo de las Leyes was one of the main authors/writers of the Siete Partidas. Thirdly, it takes into account the suggestion that more than one author could have participated in the composition of each of the Partidas (Pérez Prendes). From this basis, a stylometric analysis is undertaken to try to determine whether the intervention of more than one writer/author in each of the Partidas can be confirmed. To do this, three kinds of analysis are carried out: cluster analysis, principal component analysis and rolling classify. In the introduction the problem of authorship is examined. The section materials details how analyses were carried out. The results section explains what conclusions can be reached with each of the analyses carried out. The final conclusion is that the stylometric analyses are inconclusive when a reference corpus is not available.

Keywords: Siete Partidas, stylometry, authorship analysis.

1. Introducción

Las Siete Partidas fueron concebidas e impulsadas por el rey Alfonso x el Sabio (1221-1284) poco después de acceder al trono de Castilla en 1252. Si aceptamos la afirmación incluida en la copia más antigua conocida, el manuscrito Add. 20787 de la British Library (LBL)[1]:

[…] & començo lo el quarto anno que Regno. en el mes de Junio. en la vigilia de sant Johan babtista. que fue en Era de mill & dozientos. & Nouaenta & quatro annos. & acabo lo en el trezeno anno que regno. en el mes de Agosto. en la uiespera desse mismo sant Johan babtista quando fue martiriado. en Era de mill & trezientos. & tres annos (fol. 1r)[2],

las Siete Partidas se redactaron entre el 23 junio de 1256 y el 28 de agosto de 1265.

Esta obra, construida sobre el armazón de un código de derecho, es, en verdad, una enciclopedia del derecho medieval, un compendio de información legal y consuetudinaria que ofrece una visión incomparable de la historia social, intelectual y cultural de la Castilla medieval (Valdeavellano, 1984), puesto que trata de derecho canónico (Primera Partida), del derecho político (Segunda Partida), del derecho procesal (Tercera Partida), del derecho familiar (Cuarta Partida), del derecho mercantil (Quinta Partida), del derecho testamentario (Sexta Partida) y del derecho penal (Séptima Partida).

Esta enciclopedia se ha conservado en más de cien testimonios manuscritos medievales copiados entre finales de siglo xiii y mediados del siglo xv y se encuentran guardados en bibliotecas y archivos desde Nueva York a Jerusalén, desde Bruselas a Córdoba. Este amplio elenco de copias comprende desde pequeños trozos de papel o pergamino con unas pocas líneas de texto hasta manuscritos casi completos, como el manuscrito Vitrina 4/6 (MN0) de la Biblioteca Nacional de España o la serie conformada por los manuscritos 12793, 12794 y 12795 (MN6, MN7 y MN8) de la misma biblioteca[3]. En definitiva, no hay copia completa de la obra a menos que se consideren las versiones impresas entre 1491 (IOC)[4] y 1555 (LOP). Esta última, autorizada por una carta real, se ha convertido en la versión legal aún vigente.

Desde siempre la autoría de las Siete Partidas se ha atribuido a Alfonso x el Sabio, pero es obvio que el rey no pudo redactar la ingente producción que se le atribuye, la cual abarca obras científicas, históricas, legales y poéticas. Su intervención (García Solalinde, 1915; Menéndez Pidal, 1951) en este amplio corpus textual se aclara perfectamente en el pasaje de la General Estoria en el que se explica que Moisés fue quien escribió las tablas de la ley:

El Rey faze un libro non por quel el escriua con sus manos. mas por que compone las razones del & las emienda et yegua & enderesça & muestra la manera de como se deuen fazer.  desi escriue las qui el manda. Pero dezimos por esta razon que el Rey faze el libro. (BNE, ms. 816, GE1, fol. 216r2)

desi escriue las qui el manda. Pero dezimos por esta razon que el Rey faze el libro. (BNE, ms. 816, GE1, fol. 216r2)

Por si esto no fuera suficiente, se añade:

[…] quando dezimos el Rey faze un palacio o alguna obra. non es dicho por quelo el fiziesse con sus manos. mas por quel mando fazer. & dio las cosas que fueron mester pora ello.  qui esto cumple aquel a nombre que faze la obra. (BNE, ms. 816, GE1, fol. 216r2)

qui esto cumple aquel a nombre que faze la obra. (BNE, ms. 816, GE1, fol. 216r2)

Es decir, el rey sabio concebía la obra, facilitaba los medios y daba las instrucciones precisas sobre su estructura y contenido (Fernández Ordóñez, 2004: 399), aunque podía ocuparse también de aspectos gráficos muy concretos, como puede leerse en el Libro de la azafea:

Nos Rey don Alfonso el sobredicho ueyendo la bondat desta açafeha que es general mientre pora todas las ladezas. & de como es estrumente muy complido & mucho acabado. & de como es caro de sennalar. & que muchos ombres non podrien entender complida mientre la manera de como se faz por las parablas que dixo este sabio que la compuso; Mandamos figurar la figura della eneste libro. Et mandamos sennalar con tinta prieta todos los cercos que son llamados almadarat. & son los que estan empar del cerco del eguador del dia. et enderecho del. Et a estos cercos que son llamados en arabigo almadarat; dizen en castellano cerculos cerculares. Et otrossi por que sean estos cerculos mas connosçudos & mas departidos delos otros; fiziemos tinnir lo que a entre ell uno & ell otro dellos con açafran. Et mandamos fazer otrossi los cercos que son lamados en arabigo almamarrat que uan de un polo del mundo al otro con uermeion. (B. H.ª Marqués de Valdecilla [UCM], ms. 156, fol. 109r2)

Montoya Martínez (1979: 457), al examinar el concepto de autor en Alfonso x, lo resumió con estas palabras: «componer las razones, enmendarlas, igualarlas y enderezarlas, mostrar la manera cómo se ha de llevar a la práctica y designar, finalmente, quien las redacte».

Por este motivo, una de las preguntas que se han formulado sobre las Siete Partidas es quién las redactó. Desde el siglo xvi, eruditos como Ambrosio de Morales (1513-1591), Lorenzo de Padilla (1485-1540) o Francisco Cascales (1559-1642), entre otros, han insistido en que uno de los autores —«principal autor material de las Partidas» (Pérez Martín, 2014: 23)— pudo haber sido Jacobo de la Junta. Por su parte, Martínez Marina (1808: 263) incorporó a la nómina de autores a los maestros Fernando Martínez y Roldán y dejó de lado a otros varios «de los cuales no hay más que débiles conjeturas»[5]. Giménez y Martínez de Carvajal (1955) propuso a Raimundo de Peñaforte, aunque para Pérez Martín (2014: 23) es una atribución sin un sólido fundamento. Según MacDonald (1990: 488), «el maestro Jacobo podía salir como el gran ejecutor, el jefe del equipo redactor, quien dio en las Partidas sustancialmente nueva forma y alcance a ideas primero expresadas en el Setenario y en las otras dos obras mencionadas [= Espéculo y Fuero Real]» (MacDonald, 1990: 488a). Seguramente nunca podremos saber a ciencia cierta quiénes fueron los redactores de las Partidas, el reto que nos planteamos aquí es conocer, si es posible, cuántos redactores pudieron haber intervenido en la redacción de las Siete Partidas[6] con el fin de comprobar, como ya sugirió Pérez-Prendes, si «el reparto del trabajo para la redacción no debió de hacerse rígidamente por cada una de las Partidas, sino unas veces por Partidas y otras por materias» (Pérez-Prendes, 1984: 689-690)[7].

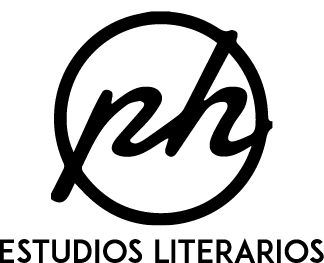

Precisamente, en donde mayores frutos ofrece la estilometría, que es sencillamente el análisis estadístico del estilo de cualquier texto, es en los problemas de autoría. Comprobar si María de Zayas (1590-1647) es un heterónimo de Alonso Castillo Solórzano (1584-1647), como propuso Navarro Durán (2019), es factible por medio del análisis de las palabras más frecuentes utilizadas por una y otro. Basta con recurrir a la librería stylo (Eder et al., 2016) programada en R (R Core Team, 2018). Gracias a ella, se puede comprobar que son dos autores nítidamente diferenciados, como puede verse en el dendrograma de la Figura 1. Las obras de María de Zayas conforman un grupo compacto frente a las de Castillo, que se encuentran en otra rama, y la distancia entre ambos es enorme.

Figura 1

Dendrograma de las obras de María de Zayas y Castillo Solórzano

Nota. Fuente: elaboración propia.

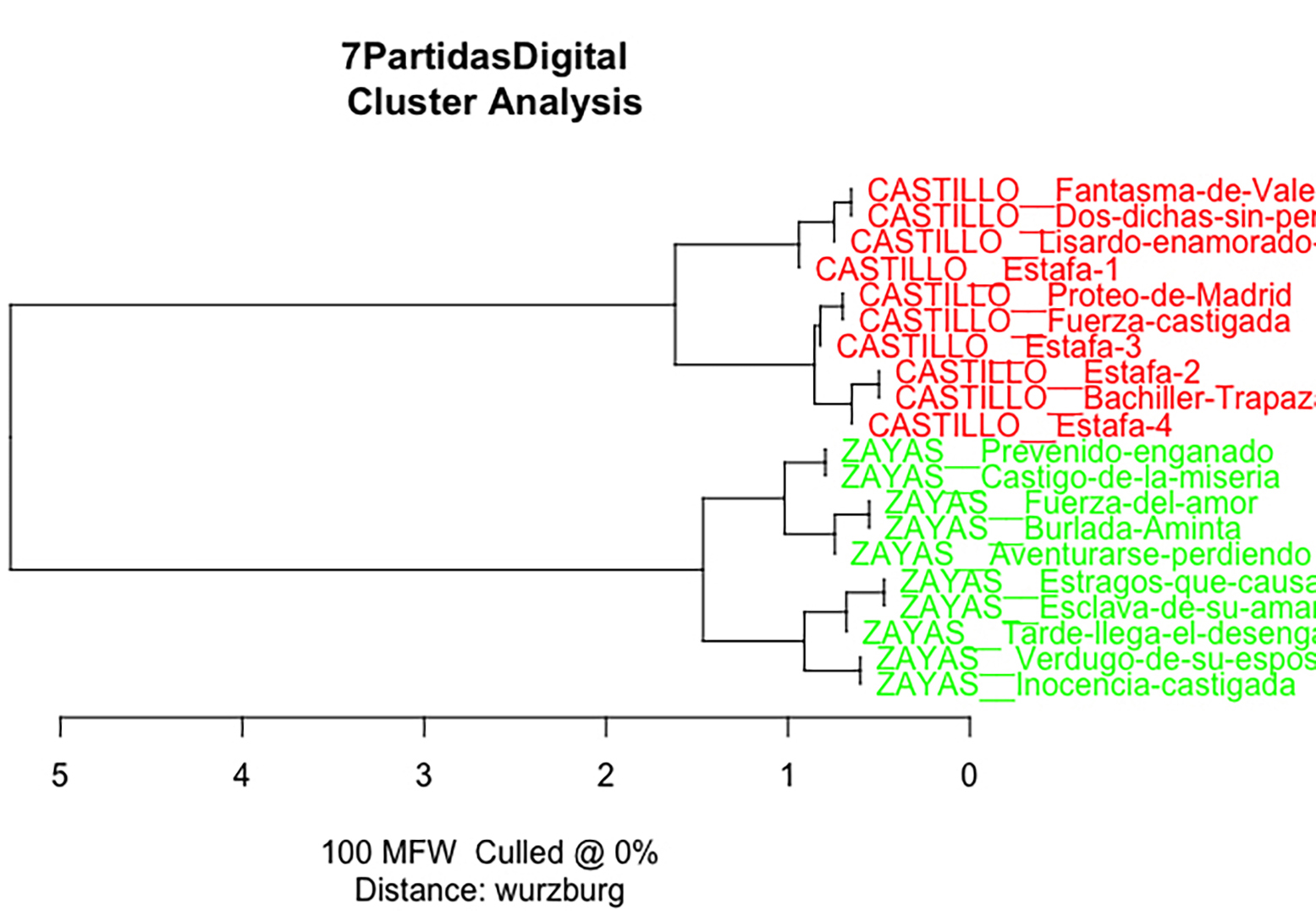

Asimismo, podemos añadir otros autores y obras indubitados[8] y puede comprobarse que la probabilidad de que las obras escritas por María de Zayas hubieran salido de la pluma de Castillo Solórzano es nula, como puede verse en el dendrograma de la Figura 2, en el que puede observarse que Zayas está aún más lejos del estilo de Castillo Solórzano que lo que permite sospechar el dendrograma de la Figura 1, pues cada conjunto de autores se agrupa con claridad consigo mismo y con grandes distancias entre sí.

Figura 2

Dendrograma de las obras de María de Zayas, Castillo Solórzano, Lope de Vega, Cervantes y Pérez Montalbán

Nota. Fuente: elaboración propia.

2. Materiales

Para los análisis que se presentan en este ensayo, se ha tomado el texto de la edición de 1555, a partir de la transcripción realizada a mano por miembros del proyecto 7PartidasDigital, accesible en github (https://github.com/7PartidasDigital/XML-TEI/textos) y etiquetada según el estándar TEI (Fradejas Rueda, 2018).

A este fichero se le ha eliminado todo el etiquetado TEI; cada ley se ha convertido en una sola cadena de texto y se han eliminado las tablas de títulos con que se inicia cada una de las Partidas. En el comienzo de cada Partida y de cada título se ha introducido el carácter del euro —€— para utilizarlo como hito a la hora de determinar donde comienza cada Partida y cada título. El fichero con todo el texto se llama «7Partidas.txt». Posteriormente se dividió en cada una de las Partidas con las mismas características y nombrados «n_P.txt», donde «n» es un número entre 1 y 7. Otro conjunto de textos lo constituye cada una de las Partidas divididas en títulos y nombrados «n_xx.txt», donde «n» es el número de la Partida y «xx» el número del título. Todos estos ficheros son textos planos codificados en UTF-8 y con fin de línea marcado con LF (UNIX). Para facilitar la réplica de estos análisis, todos los materiales de las 7Partidas se hallan reunidos en https://github.com/7PartidasDigital/7Partidas-autor (Fradejas Rueda, 2024)

Los análisis se han llevado a cabo en un ordenador iMac Retina 4K Intel Core i5, con 16 GB de RAM bajo el sistema operativo 12.6.3 (Monterey) con R 4.2.2 y RStudio 2023.06.0+421 y los paquetes stylo 0.7.4 y magick 2.7.4 para el manejo de los gráficos.

3. Resultados

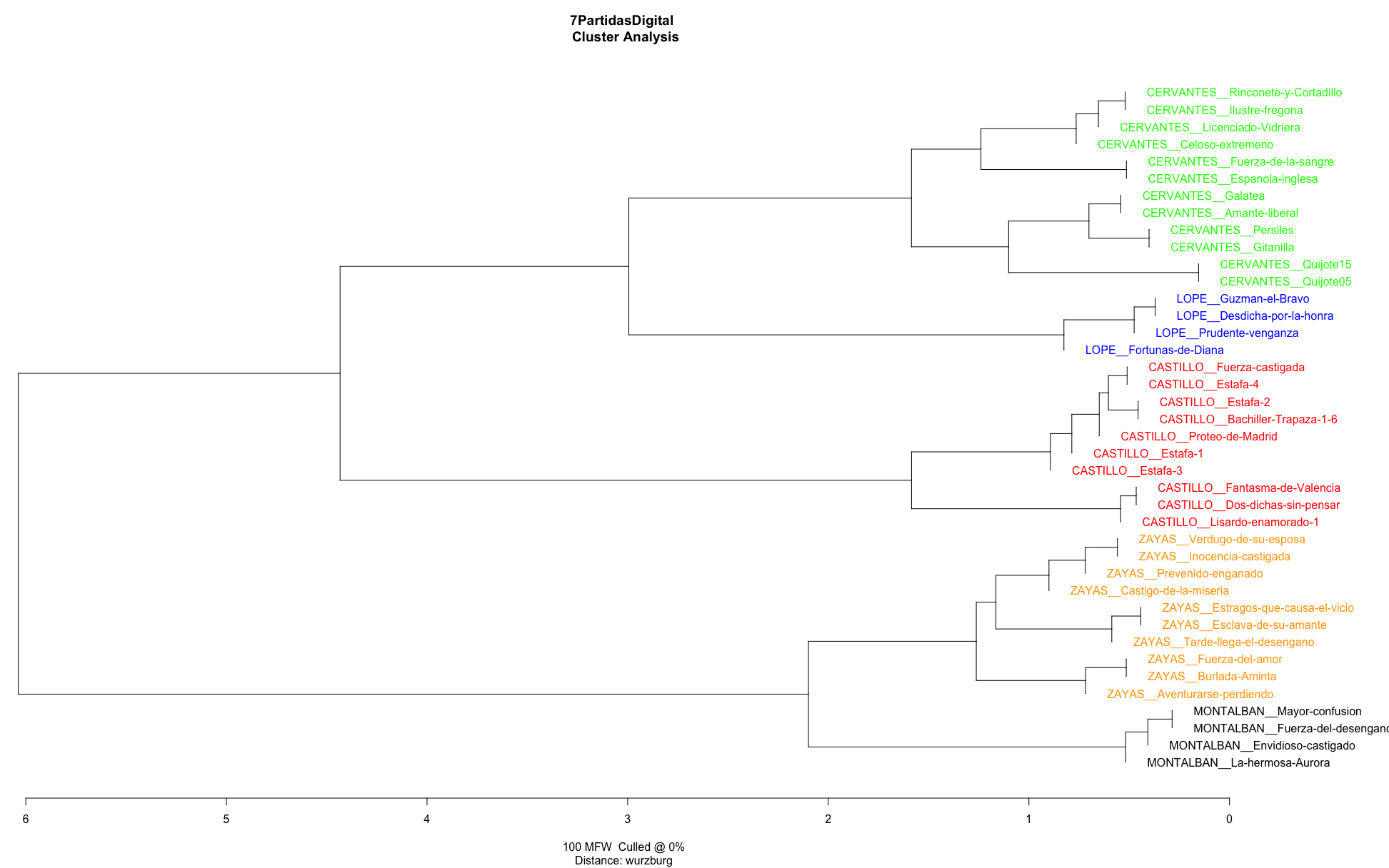

Pérez-Prendes (1984: 689-690), al preguntarse acerca de los redactores de las Partidas, se plantea la duda de si la redacción de la obra se hizo rígidamente por Partida, es decir, si cada una de las Siete Partidas las redactó un mismo experto o en cada una de ellas intervinieron varios autores-redactores. Esto es realmente difícil de establecer porque no se conocen quiénes pudieron ser. Lo que sí se puede afirmar es que hay una cierta distancia en el estilo de cada una de las Partidas hasta el punto de que la Primera Partida y la Segunda Partida se diferencian con claridad de las cinco restantes, como puede verse en el dendrograma de la Figura 3, en el que el análisis se ha hecho teniendo en cuenta las cien palabras más frecuentes (MFW).

Figura 3

Dendrograma con el análisis de grupos de las Siete Partidas con 100 MFW

Nota. Fuente: elaboración propia.

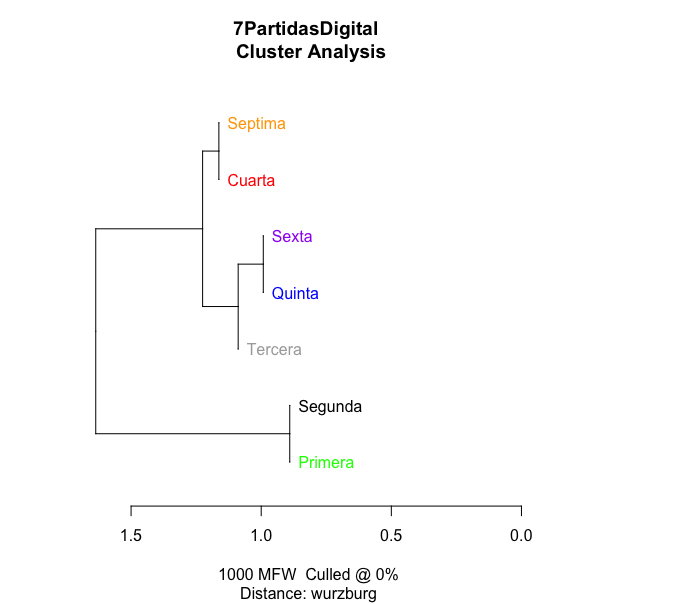

La misma relación de distancia se mantiene si se multiplica por diez el número de palabras más frecuentes (MFW) que el sistema ha de tener en cuenta. En efecto, la Primera Partida y la Segunda Partida presentan un estilo que las individualiza de las cinco restantes, aunque las relaciones entre estas se reorganizan (Figura 4).

Figura 4

Dendrograma con el análisis de grupos de las Siete Partidas con 1000 MFW

Nota. Fuente: elaboración propia.

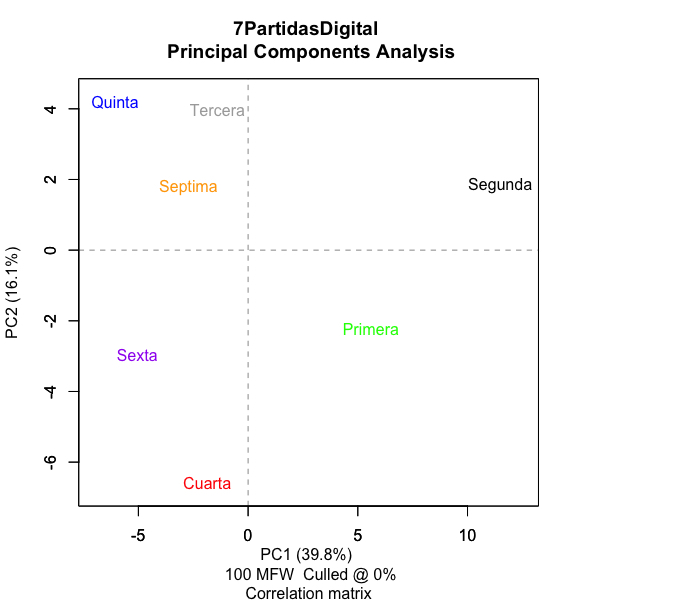

El análisis de componentes principales (PCA) (Binongo y Smith, 1999) ofrece la misma visión (Figura 5): las dos primeras partes de las Siete Partidas tienen una serie de características lingüísticas que las separa de las cinco restantes y estas, a su vez, conforman dos bloques. Asimismo, la Primera Partida y la Segunda Partida no están directamente relacionadas, como pudiera creerse a la vista de los resultados del análisis de grupos (Figura 3 y Figura 4).

Otro problema que se trata de dilucidar desde la estilometría es qué escribió exactamente cada uno de los autores en una obra de este tipo. Este es el caso de Carmen Mola, que no era el seudónimo de un único autor, sino de tres: Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero. Ahora que sabemos la identidad indubitada de estos tres autores y, puesto que tenemos muestras indubitadas de cada uno, se ha podido vislumbrar qué se debe a cada uno de ellos (Blasco, 2022). Para conseguirlo, Blasco ha aplicado la función rolling_classify, incluida dentro de la librería stylo (Eder et al., 2016), que examina el interior de un texto representándolo como una secuencia lineal de fragmentos del mismo tamaño para observar si son estilísticamente congruentes o si hay rupturas estilísticas que pueden indicar la multiplicidad de autores. A esta técnica se la ha designado como rolling stylometry (Eder, 2016).

Figura 5

PCA de las Siete Partidas como partes individuales con 100 MFW

Nota. Fuente: elaboración propia.

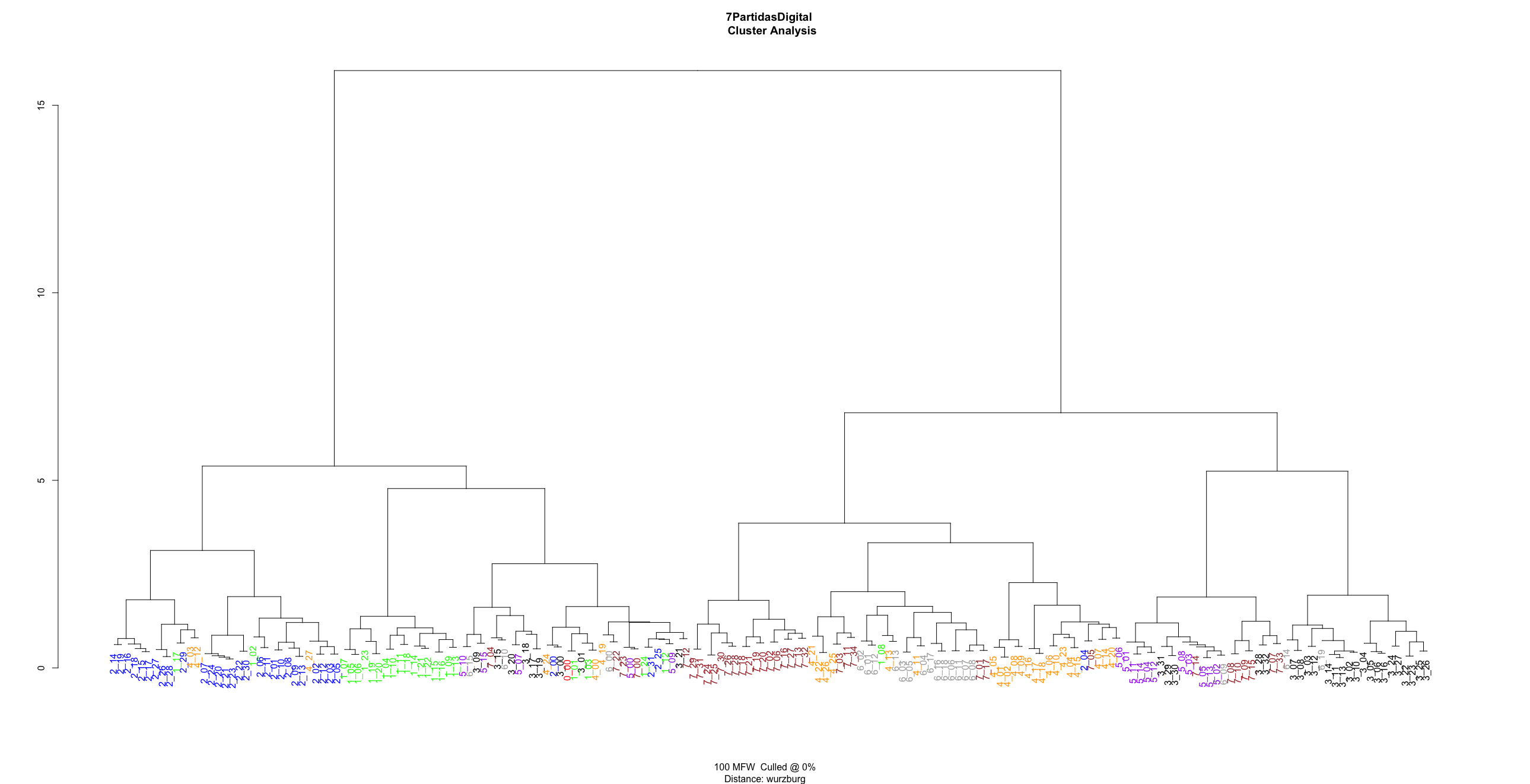

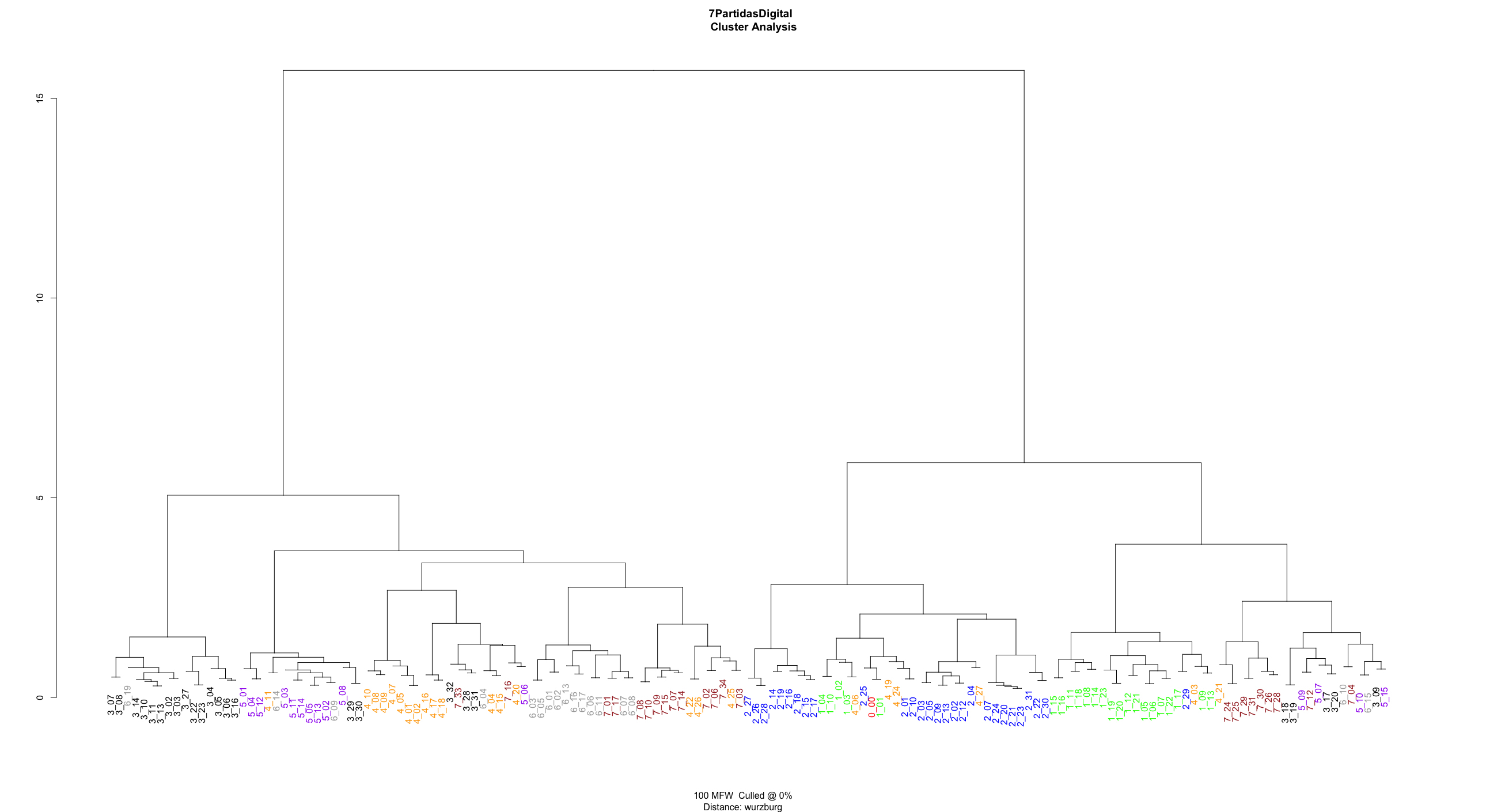

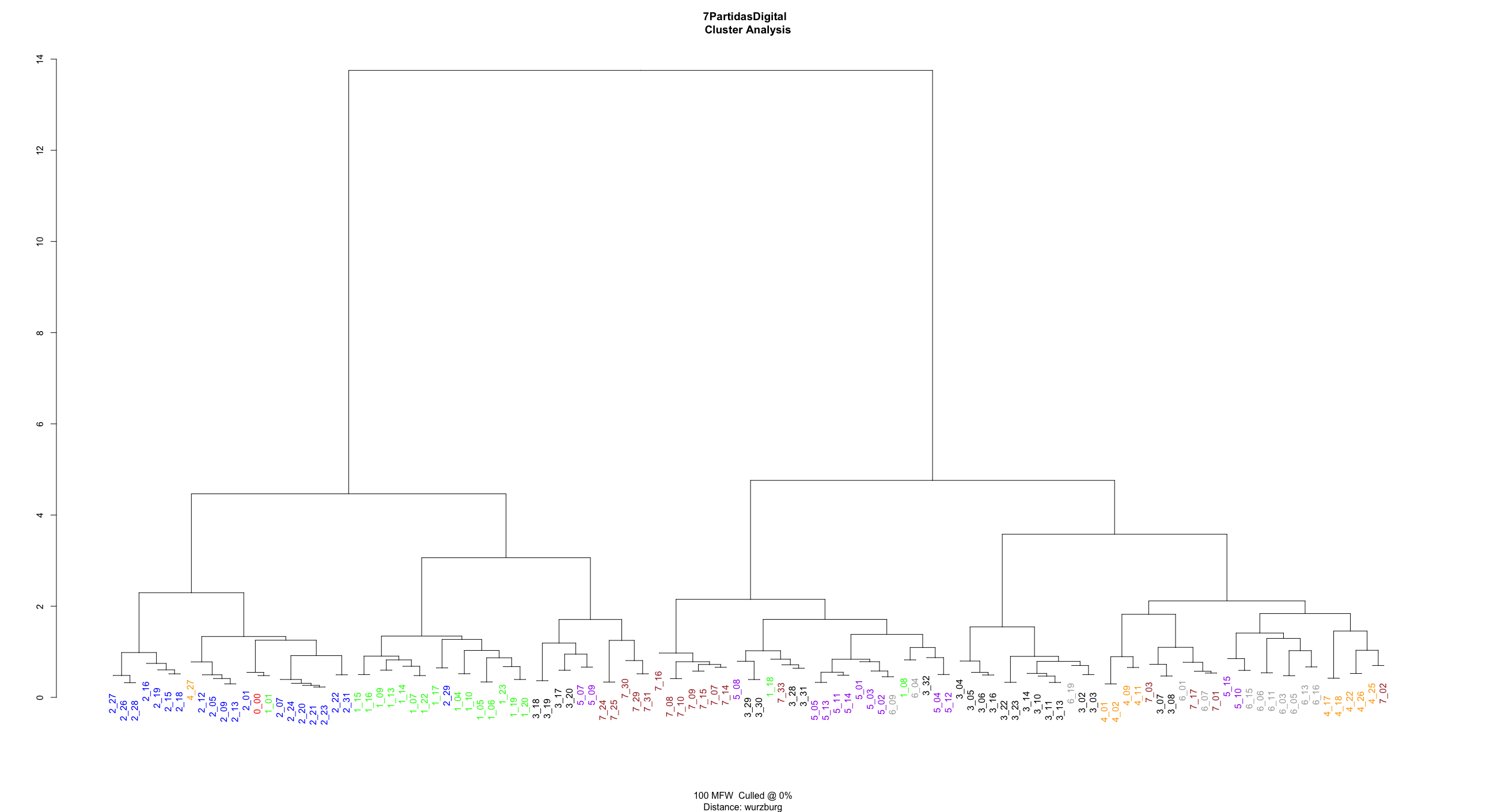

Antes de abordar el análisis con este método, se puede recurrir a un análisis de las Siete Partidas dividiéndolas por títulos para ver cómo se agrupan entre sí, pues según Eder, el creador de la técnica, «any already-existing sections (chapters, acts, cantos, and so forth) can be used as natural chunck delimiters» (Eder, 2016: 459). Nos encontramos ante un corpus de 189 textos, 182 títulos más los seis proemios con que se abren las partidas Segunda a Séptima, junto con toda la parte prologal en los que la obra está dividida. Tras esto, sometemos la obra a un análisis de grupos (Figura 6) en el que el número de cada título está precedido por el número de la Partida (0 a 7). Cada uno de los títulos está numerado consecutivamente, mientras que los proemios se identifican con un cero.

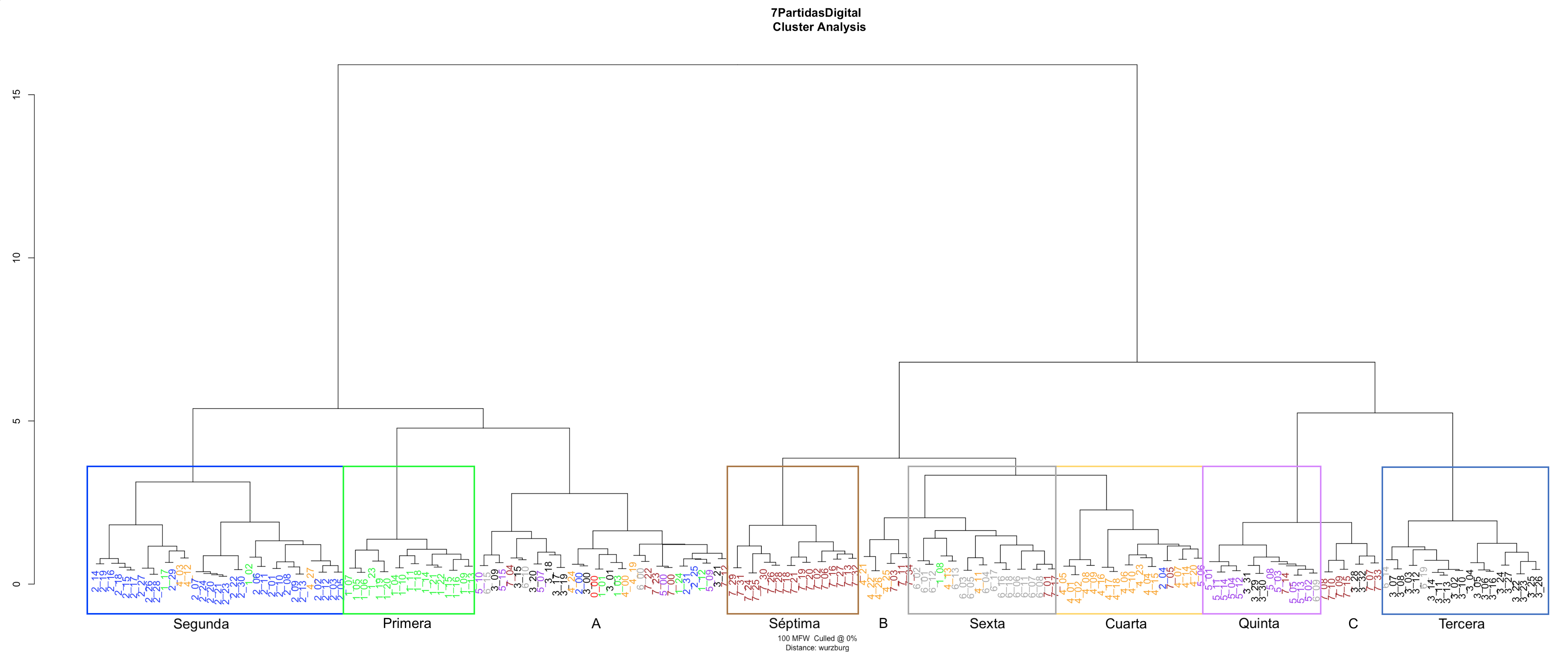

Puesto que el gráfico de la Figura 6 puede resultar confuso (el bosque no deja ver los árboles), se han marcado en el mismo (Figura 7) una serie de agrupaciones en las que la mayoría de los títulos enmarcados corresponden a una misma Partida y se ha indicado cuál es la Partida que mayor material aporta a cada grupo y otros tres grupos más heterogéneos, dado que no hay una Partida que aporte más material.

Figura 6

Análisis de Siete Partidas divididas por títulos con 100 MFW

Nota. Fuente: Elaboración propia.

Figura 7

Análisis de Siete Partidas divididas por títulos con 100 MFW con las agrupaciones marcadas por Partida

Nota. Fuente: elaboración propia.

Hay un primer grupo compacto con títulos correspondientes a la Segunda Partida (todos los títulos salvo 2.00, 2.25, 2.31, 2.04); inmediatamente pegado a él hay un segundo bloque en el que todos los títulos son de la Primera Partida, aunque no todos los de la Primera Partida se encuentran juntos, puesto que 1.01, 1.03, 1.24, 1.12 y 1.08 aparecen como elementos de otros dos bloques: uno más compacto, el correspondiente a la Sexta Partida, y otro más heterogéneo en el que se entremezclan títulos de las Siete Partidas, marcado A.

El tercer gran grupo, absolutamente homogéneo, corresponde a poco más de la mitad de los de los títulos que conforman la Séptima Partida. Los restantes de esta Partida están diseminados en otros grupos: en el A (7.04, 7.22, 7.23, 7.00 y 7.12), en el B (7.03, 7.11 y 7.34), entre los de la Sexta Partida (7.01 y 7.17), entre los de la Cuarta Partida (7.05), entre los de la Quinta Partida (7.14) y, por último, en el grupo C, en el que aporta la mayoría de los títulos (7.08, 7.10, 7.09, 7.15, 7.03 y 7.33) y en el que se han situado dos títulos de la Tercera Partida (3.28 y 3.32).

La mayoría de los títulos de la Sexta Partida constituyen el cuarto gran bloque, aunque, como en los casos anteriores, hay algunos títulos de otras Partidas: de la Primera (1.08), de la Cuarta (4.13. y 4.11) y de la Séptima (7.01 y 7.17). Mientras que varios títulos de la Sexta Partida se encuentran anidados en otros grupos, en el de la Tercera (6.14 y 6.19), en el grupo A (6.15, 6.10 y 6.00) y un título (6.09) entre los de la Quinta Partida.

Un quinto bloque homogéneo es el que agrupa la mayoría de los títulos de la Cuarta Partida y entre ellos se incluyen tres títulos de otras tantas Partidas (2.04, 7.05 y 5.06). Sin embargo, nueve de los títulos de esta Cuarta Partida se encuentran desperdigados entre los grupos de la Segunda Partida (4.03, 4.12 y 4.27) y de la Sexta Partida (4.13 y 4.11), en el grupo heterogéneo A (4.24, 4.00 y 4.19) y, por último, en la subagrupación indicada como B, en la que se unen cuatro títulos de la Cuarta Partida (4.21, 4.22, 4.26 y 4.25) y tres de la Séptima Partida (7.03, 7.11 y 7.17), pero en dos ramas independientes que se unen con el bloque homogéneo de la Sexta Partida y, en última instancia, con la mayoría de los títulos de la misma Cuarta Partida.

Los títulos de la Quinta Partida se agrupan en un bloquecito compacto, pero con intrusos de la Tercera Partida (3.21., 3.29 y 3.30), de la Sexta (6.09) y de la Séptima (7.14), la mayoría (10 de 16) de los títulos que la componen, mientras que cinco de los seis restantes (5.10, 5.15, 5.07, 5.00 y 5.09) se encuentran en el bloque heterogéneo A y otro (5.06) en el grupo de la Cuarta Partida.

En el bloque de la Tercera Partida solo hay entremetidos dos títulos procedentes de la Sexta Partida (6.14 y 6.19) y agrupa 15 de los 33 títulos del texto de la Tercera Partida (54,82% del texto), mientras que en los dos grandes bloques heterogéneos se recogen los restantes títulos, aunque con dos peculiaridades. En A hay títulos procedentes de todas las Partidas, mientras que, en el segundo, C, no hay material adscrito ni a la Primera Partida ni a la Segunda Partida y solo tiene material asignado de la Tercera (3.28 y 3.32) y de la Séptima Partida (7.08, 7.10, 7.09, 7.15, 7.07 y 7.33).

A la luz del análisis, podría establecerse que, en la composición de las Siete Partidas, debieron de intervenir ocho redactores, de los que siete de ellos parecen haberse dedicado casi en exclusiva a componer una única Partida (1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª, 6.ª y 7.ª). Salvo en el caso de los que compusieron el grueso de la Primera y Séptima Partidas, parece que todos redactaron textos de todas las demás Partidas, y lo mismo cabe decir del grupo A, en el que hay títulos de todas y cada una de las Siete Partidas; incluso se incorpora el material prologal (0.00) y se da la curiosidad de que los proemios a todas las Partidas (salvo la Primera que no tiene) parecen ser obra de este grupo de redactores. Sin embargo, puede ser una asignación poco fiable, puesto que estos proemios son muy breves (564, 487, 803, 319, 203 y 494 palabras respectivamente cada uno de ellos).

El problema, apuntado al final del párrafo anterior, es que algunos títulos son efectivamente muy breves: 74 de los 189 títulos que constituyen las Siete Partidas tienen menos de 2000 palabras —de ellos, 34 tienen menos de 1000— y, por lo que se ha demostrado (Eder, 2015; Eder, 2017; Hernández-Lorenzo, 2019; Rebora, 2023), para que la atribución por este sistema sea fiable se necesita que los textos tengan un mínimo de 2000 palabras. Por este motivo, se han eliminado todos los títulos de menos de 1000 palabras y se han vuelto a analizar con los mismos parámetros. El resultado general no varía, aunque cambian de lugar las dos grandes ramas (Figura 8), de manera que la que agrupa la Primera y la Segunda Partida y el misceláneo A se encuentran en la parte derecha del dendrograma, y, en la de la izquierda, se hallan todos los demás grupos que hablan de los posibles redactores de las otras cinco Partidas; es decir, los subgrupos de cada una de las dos ramas principales se mantienen. Si se mira con más detalle, aparecen en el bloque de la Primera Partida, que solo tenían títulos de ella misma en el esquema de la Figura 7, tres títulos procedentes de la Segunda (2.29) y Cuarta Partida (4.03 y 4.21)[9].

Un nuevo análisis con los mismos parámetros, pero que tan solo tiene en cuenta los títulos de más de 2001 palabras, vuelve al esquema en el que se tenían en cuenta todos los títulos, con independencia de la cantidad de palabras que pudieran tener (Figura 9), aunque hay una interesante reorganización de las ramas de la Cuarta y Sexta Partidas, pues 4.11, que, en el esquema de la Figura 7 se anidaba dentro de la Sexta Partida, ahora se encuentra dentro de uno de los dos subgrupos en los que se divide la Cuarta Partida. Por otra parte, lo que en el caso de la Figura 7 consideramos como Misceláneo A, se ha visto muy reducido y ahora solo presenta títulos de la Tercera, Quinta y Séptima Partida, a la vez que el material del prólogo (0.00) se ha unido al grupo de la Segunda Partida. Además, cuando se consideraron todos los títulos, el título 1.18 se encontraba entre los de la Primera Partida, pero en este reanálisis, se ha situado en una subrama con títulos de la Tercera (3.28-31), Quinta (5.08) y Séptima Partida (7.33).

Figura 8

Análisis de Siete Partidas divididas por títulos con 100 MFW y eliminados los títulos de menos de 1000 palabras

Nota. Fuente: elaboración propia.

Figura 9

Análisis de Siete Partidas divididas por títulos con 100 MFW y eliminados los títulos de menos de 2000 palabras

Nota. Fuente: elaboración propia.

La conclusión que se puede obtener, ya adelantada (Fradejas Rueda, 2021a; y Figuras 3, 4 y 6 de este trabajo), es que la Primera y Segunda Partida tienen un estilo muy diferente al de las cinco restantes. Subdividiendo cada una de las Partidas en los diversos títulos (y proemios) que la constituyen, se mantiene la misma visión, aunque permite ver detalles que de otra manera no era posible, como la multiplicidad de redactores/autores y la prueba de que su intervención no es exclusiva en una única Partida, sino que, aparentemente, contribuyeron en casi todas ellas.

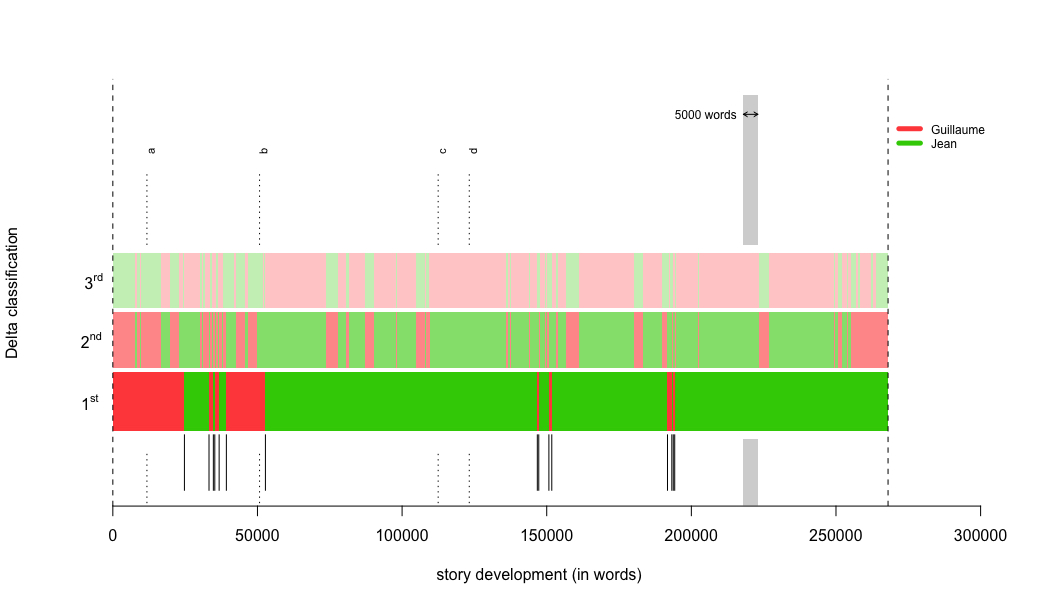

Partiendo de la hipótesis de la participación de varios redactores/autores, vamos a intentar observarlo en la linealidad de la obra por medio de la rolling stylometry propuesta por Eder (2016), quien, para probar la validez del método, analizó dos textos medievales: 1) el Roman de la Rose, poema alegórico francés del siglo xiii y 2) la traducción hecha en el xv al polaco de la Biblia conocida como la Biblia de la reina Sofía. En su análisis consideró un tercer texto moderno: The Inheritors de Joseph Conrad y Ford Madox Ford, publicado en 1901.

Para el caso de The Inheritors, contaba con muestras de ambos escritores, es decir, con un corpus de referencia, lo que le permitió poner de manifiesto qué partes había escrito uno u otro. El mayor problema residía en la cantidad de palabras más frecuentes (MFW) que se debían tener en cuenta. Eder se dio cuenta de que cuanto más alto es el número de palabras más frecuentes, uno de los autores, Conrad, quedaban algo oscurecido, pero que si las reducía, entonces «Conrad boldly comes out from the shadow to take the leading role in the duo’s collaboration» (Eder, 2016: 466-467).

Para los textos medievales tenía un problema de base: la carencia de un corpus de referencia, pero el Roman de la Rose es una obra escrita por dos autores: Guillaume de Lorris (ca. 1230) y Jean de Meun (ca. 1275). El primero escribió los primeros 4058 versos mientras que el segundo compuso los 17 724 versos restantes. Además, De Meun dejó constancia del punto exacto en el que retomó el trabajo de De Lorris (línea de puntos marcada con b en la Figura 11). A partir de este conocimiento, Eder creó un corpus de entrenamiento para el que tomó las 10 000 primeras palabras como muestra indubitada de De Lorris (desde el comienzo hasta la línea de puntos marcada a de la Figura 10) y las palabras 113 000 a 123 000 como muestra de De Meun (texto entre las líneas de puntos marcadas c y d de la Figura 11). Tras realizar el análisis, observó que había dos bloques claros que coincidían con el estilo de cada uno de los dos autores, aunque, al reducir el número de palabras a las 100 más frecuentes aparecían pasajes que el sistema atribuía al otro autor (Figura 10). En este punto, formuló tres posibles explicaciones para este resultado: 1) el método no es lo suficientemente preciso; 2) el texto tomado del principio del poema no era lo suficientemente característico del estilo del de Lorris y 3) De Meun introdujo correcciones en el texto de De Lorris.

El segundo experimento lo realizó con la llamada Biblia de la reina Sofía. Esta es una traducción hecha al polaco y finalizada en 1455. Es una obra compleja desde varios puntos de vista, puesto que no es una traducción desde la Vulgata, sino que se hizo a partir de una versión checa; sin embargo, no está claro de cuál de las dos versiones, ya que parece que los primeros pasajes se tradujeron de una primera redacción, mientras que los siguientes lo fueron a partir de la segunda redacción checa. Por otra parte, desde el punto de vista traductológico es un proceso complejo porque esta Biblia se tradujo desde los originales greco-hebraicos al latín (Vulgata); desde esta se vertió al checo (primera redacción), versión que posteriormente fue modernizada (segunda redacción), y por último se tradujo al polaco.

Figura 10

Intervenciones en el Roman de la Rose 1000 MFW

Nota. Fuente: elaboración propia a partir del corpus ofrecido por Eder (2016). https://github.com/computationalstylistics/RdlR_for_rolling_classify

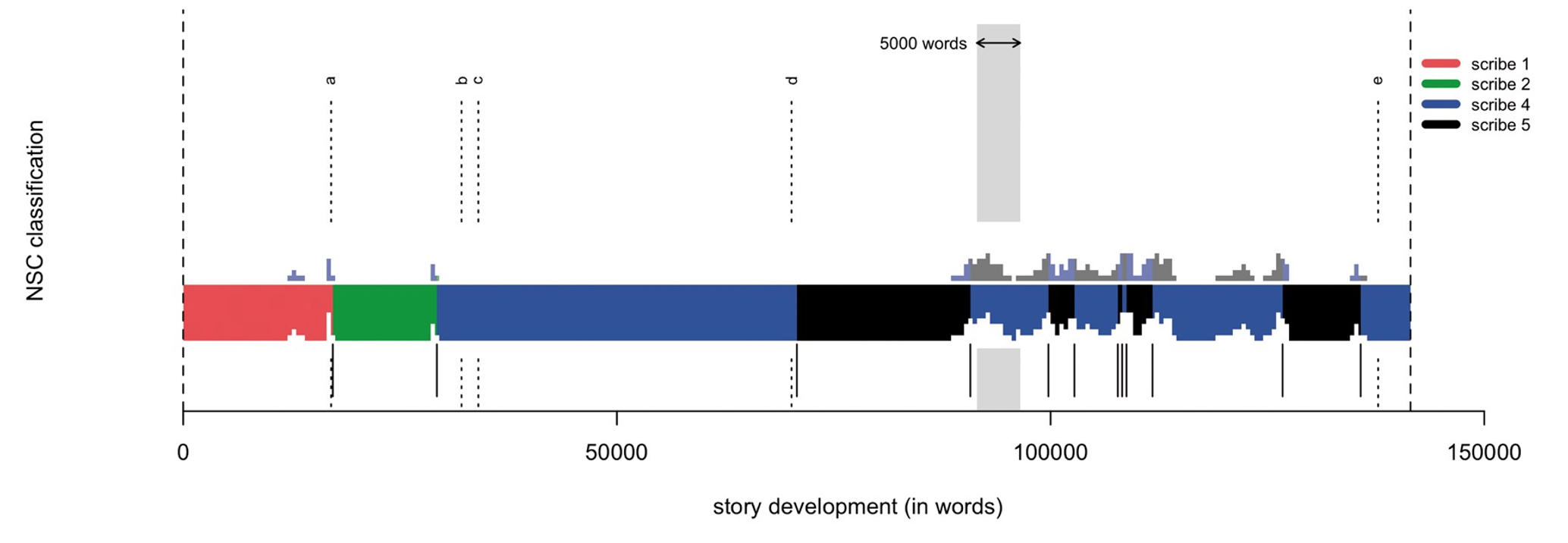

El facsímil del primer volumen de esta Biblia, que es lo único que se ha conservado[10], muestra que fue copiada por cinco copistas diferentes que se pueden distinguir con facilidad. La hipótesis es que «several translators were involved in rendering the Biblical texts or, alternatively, that the scribes were at the same time translators» (Eder, 2016: 465). Se trata de una obra en la que se entremezclan «translatorial, authorial, and scribal signals» (Eder, 2016: 465). Eder tiene claro que no se pueden delimitar cada una de estas señales, pero, en su opinión, parece «feasible, however, is corroborating the hypothesis that the scribal takeovers are correlated with stylistic (i. e. translatorial) transitions».

Para averiguarlo, parte de una transcripción modernizada para evitar el ruido que pueden provocar las idiosincrasias gráficas de los cinco escribas (escribas-traductores) involucrados. Como en el caso del Roman de la Rose, carecemos de un corpus de referencia; sin embargo, se conocen los lugares en los que se cambian los copistas, lo que le permitió crear el corpus de referencia sobre la base de segmentos de 10 000 palabras por cada uno de los copistas. Como la aportación de uno de ellos es muy baja, apenas 2000 palabras, no se puede clasificar su tarea.

Figura 11

Intervenciones de los escribas en la Biblia de la reina Sofía 100 MFW

Nota. Fuente: Eder (2016, Figura 7).

El gráfico de la Figura 11 muestra las intervenciones de los escribas 1, 2, 4 y 5. La frontera entre uno y otro está indicada por las líneas de punto marcadas con las letras a, b, c, d y e. La separación entre los escribas 1 y 2 (rojo-verde), y entre el 4 y 5 (azul-negro) son nítidas, aunque la señal estilística del cuarto se entremezcla con la del quinto.

Vistos estos ensayos con textos medievales, el objetivo del presente trabajo es poner a prueba este método, aplicándolo a las Siete Partidas para así identificar los diversos puntos en los que intercambian los redactores que pudieron intervenir en la composición de las Siete Partidas. Se emplea esta técnica más como una lupa (Eder, 2016: 467) que como un método para establecer autores (redactores), pues, como ya se ha dicho, nunca se podrá saber quiénes fueron realmente los redactores de las Siete Partidas, discusión academicista que se reaviva cada cierto tiempo desde el siglo xvi.

Al igual que Eder en el caso del Roman de la Rose y en el de la Biblia de la reina Sofía, para las Siete Partidas se carece de un corpus de referencia, e incluso se está en peor situación, porque, al contrario que en el caso del Roman de la Rose y de la Biblia, no tenemos indicaciones expresas de cambios de autor o de escriba-traductor, que es algo que se ha intentado dilucidar con los análisis de grupos expuestos en las páginas anteriores. No obstante, ha sido imposible crear un corpus de referencia.

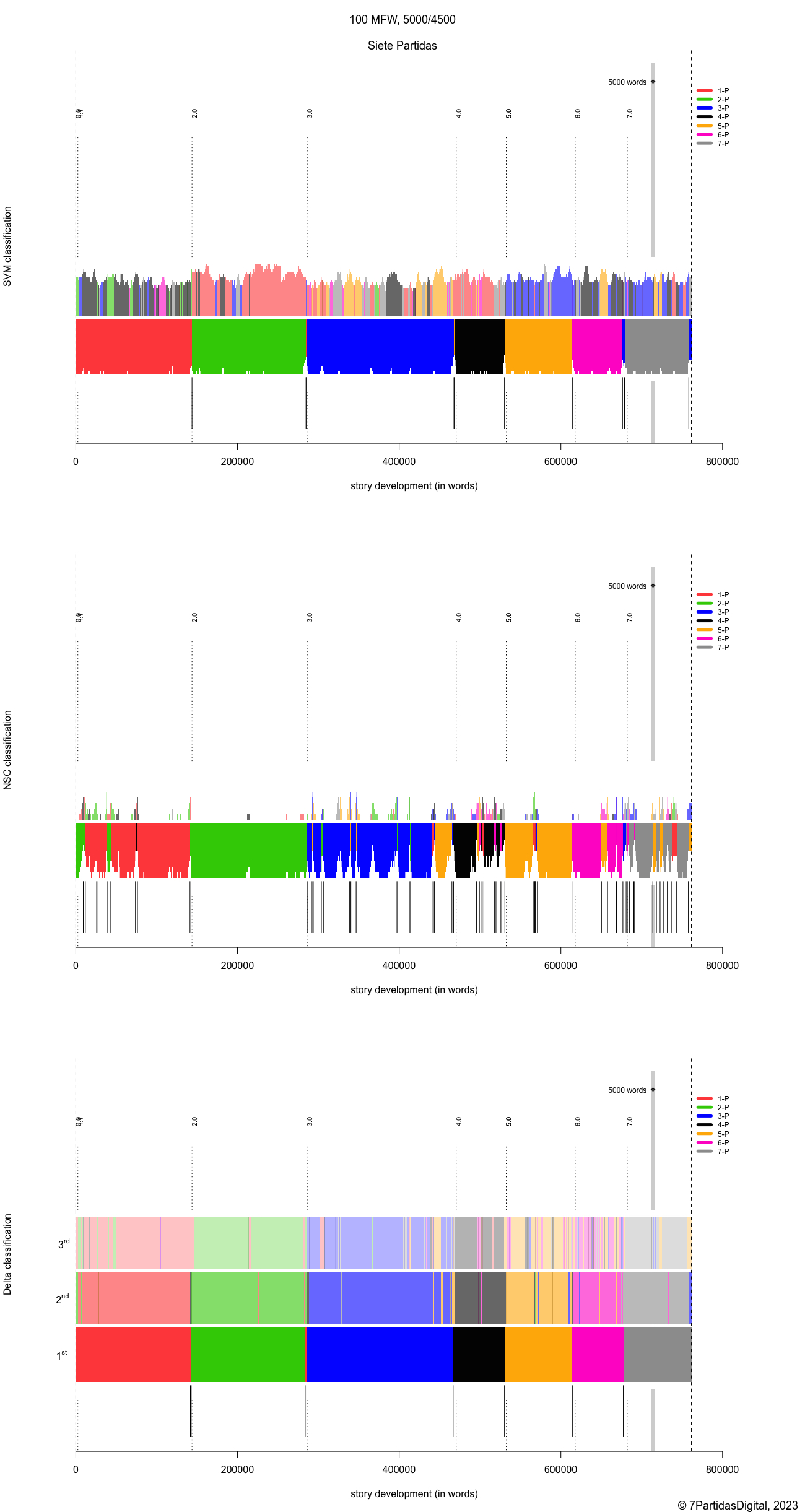

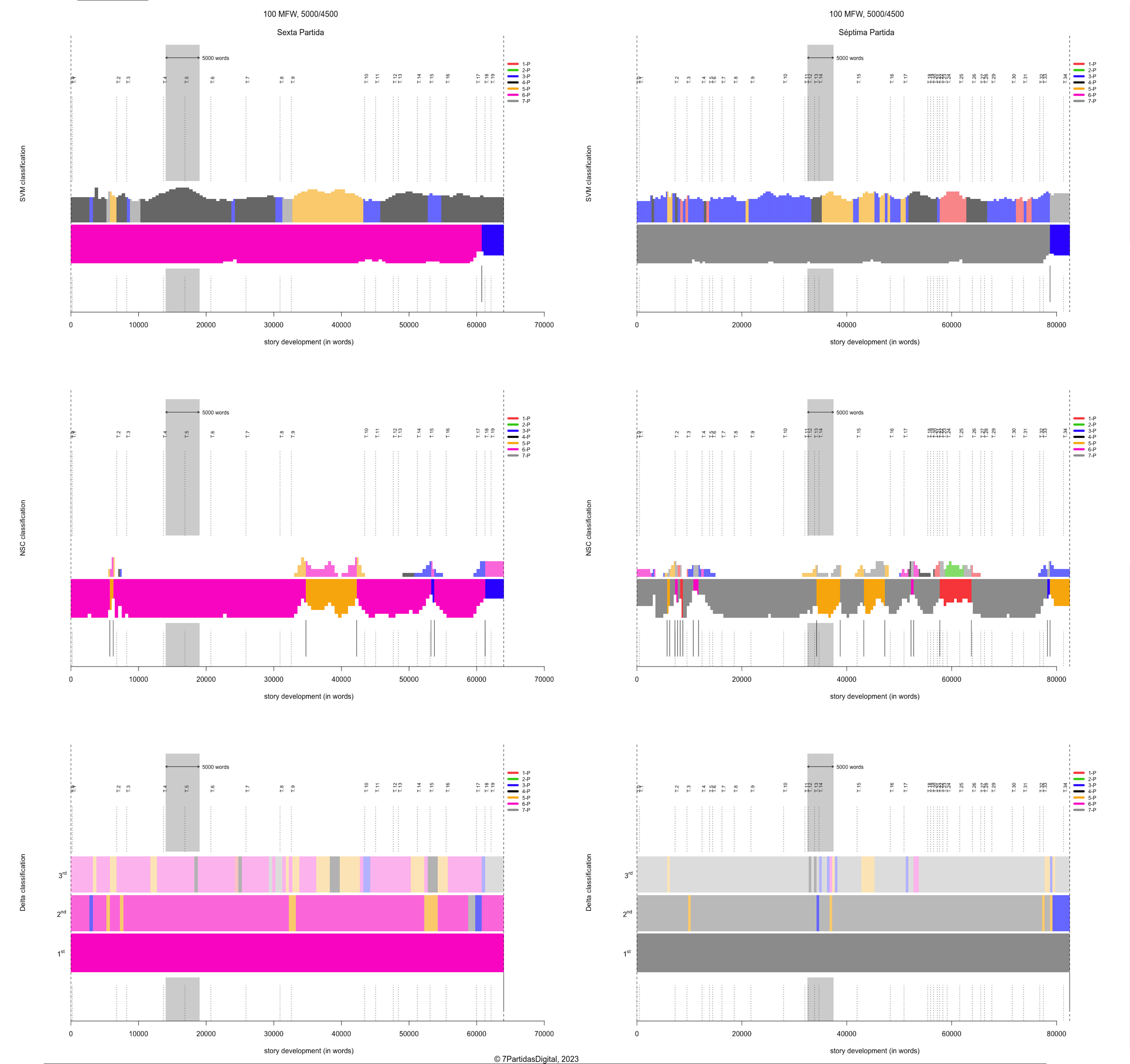

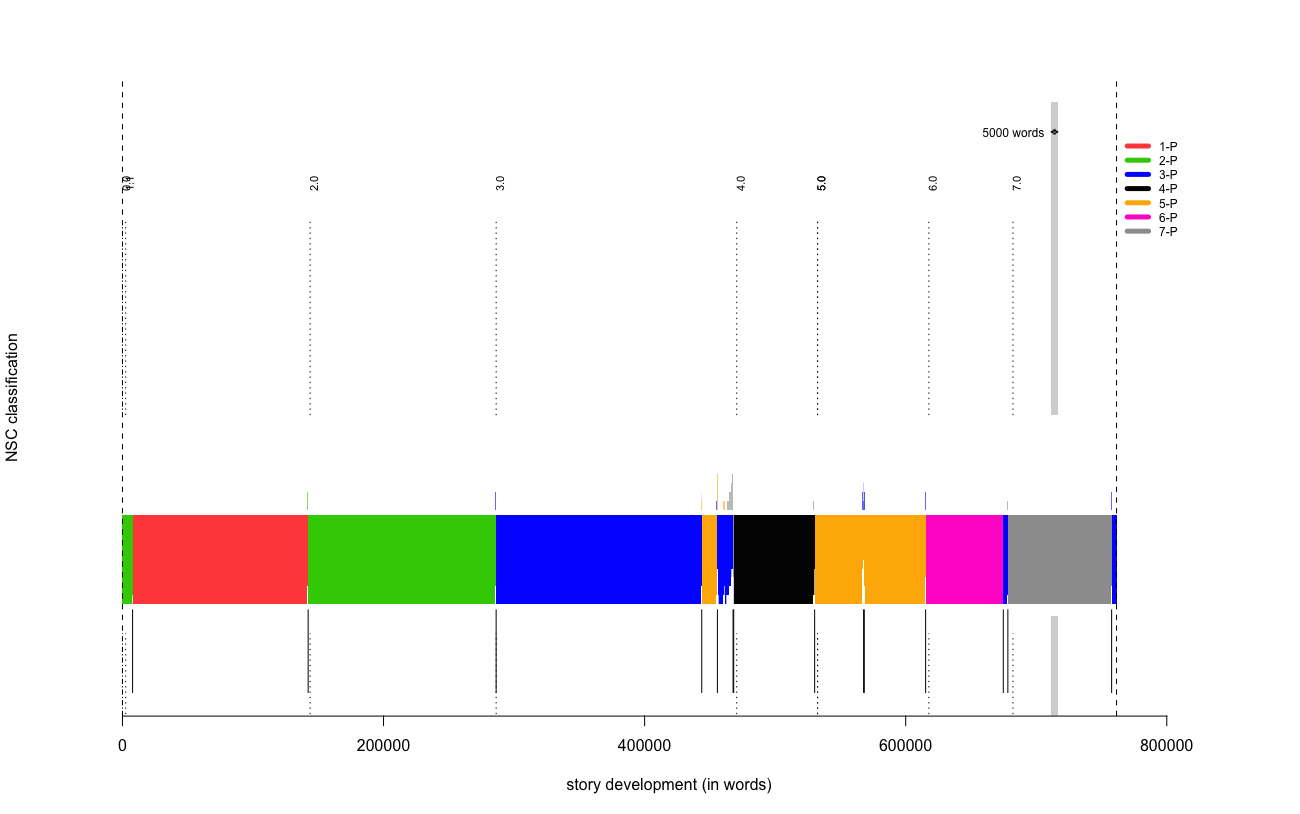

Figura 12

Intervenciones de los escribas de las Siete Partidas, 100 MFW. Clasificadores SMV (superior), NSC (central) y Delta (inferior)

Nota. Fuente: elaboración propia.

Con todo y con eso, para este análisis se ha creado un único fichero para las Siete Partidas (alojado en el directorio test_set) y para el corpus de referencia (directorio reference_set) se han considerado cada una de las Partidas individualmente. En un primer análisis, se han utilizado los parámetros establecidos por Eder (2016) de dividir el texto en fragmentos de 5000 palabras con un solapamiento de 4500, que tenga en cuenta las 100 MFW, puesto que con más palabras se puede llegar a oscurecer la presencia de un autor (caso de Ford y Conrad) y los tres sistemas de clasificación: SMV, NSC y Delta (Figura 12).

El resultado para los clasificadores Delta (inferior) y SVM (superior) es que son capaces de agrupar cada una de las Partidas en un bloque sólido, aunque en SVM en la frontera entre la Segunda y la Tercera Partida y entre esta y la Cuarta Partida, así como al final de la Sexta y de la Séptima, parece haber intervención de otros redactores. En esa línea, parecen apuntar las dos bandas superpuestas en el gráfico del clasificador Delta, que, en las bandas más claras, marcadas «2nd» y «3rd», muestran que puede haber otros autores dentro de las diversas Partidas. Y eso es lo que parece confirmar el clasificador NSC: hay un autor definido para cada una de las Partidas y casi todos ellos intervinieron en las demás.

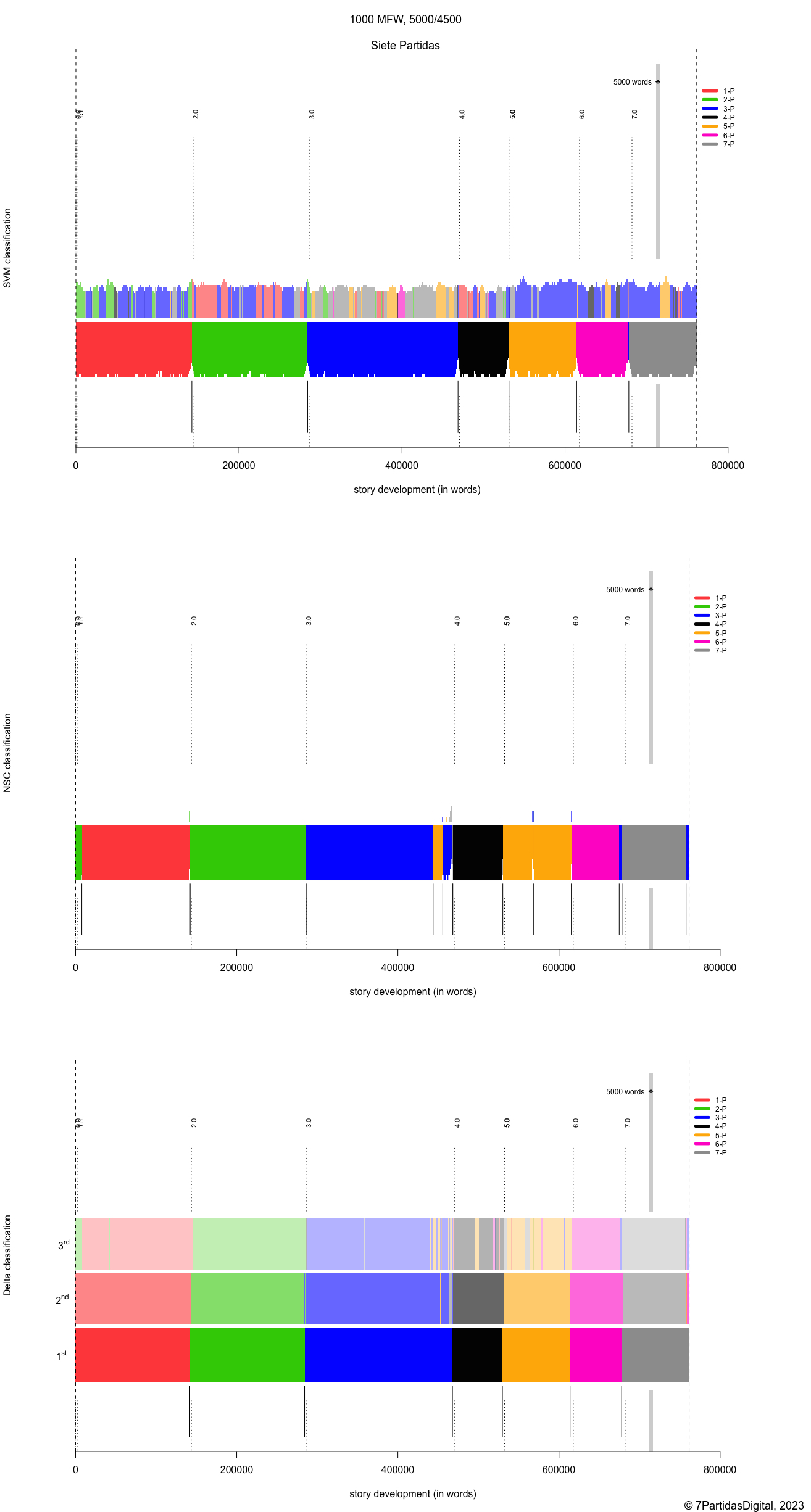

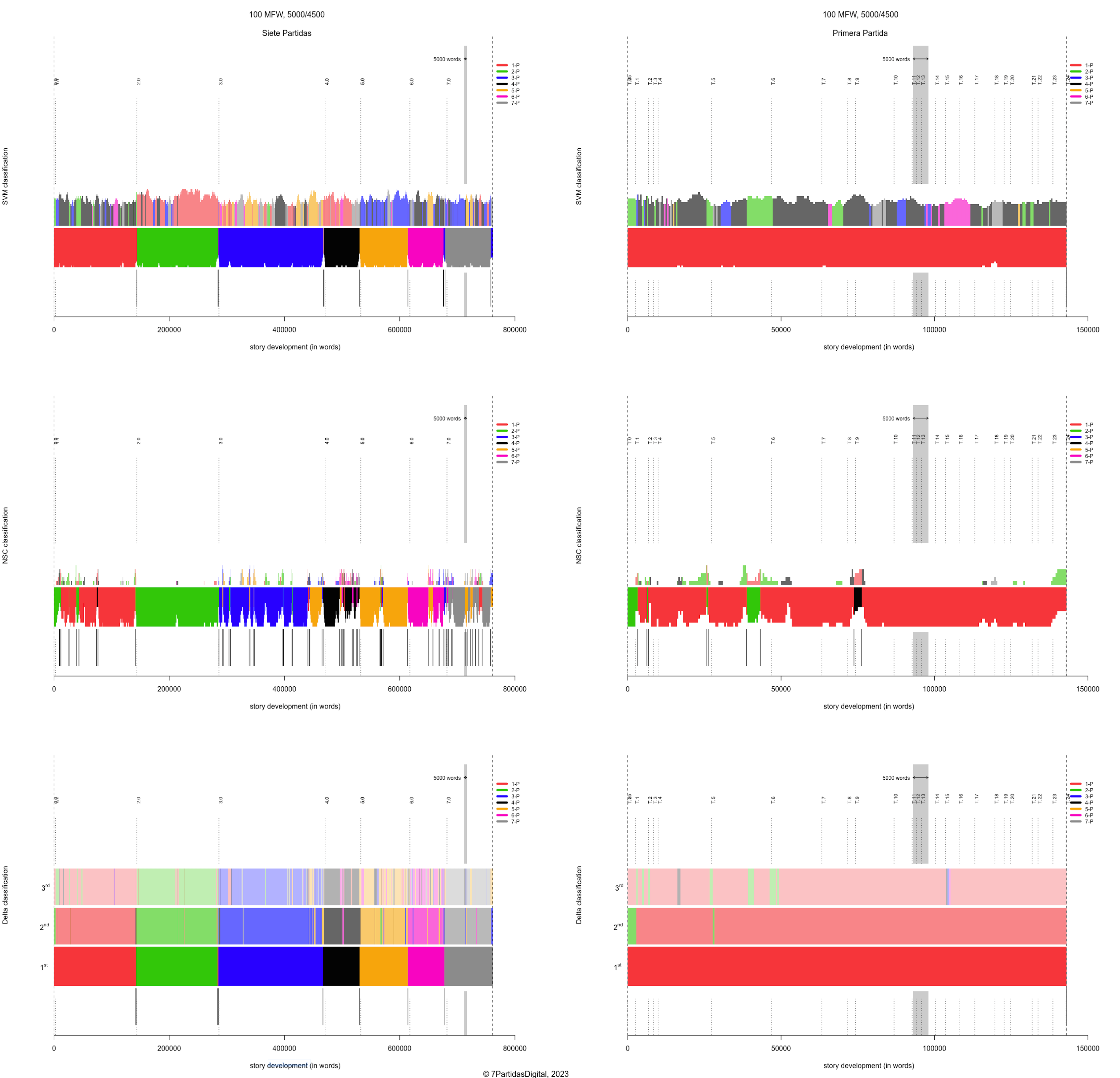

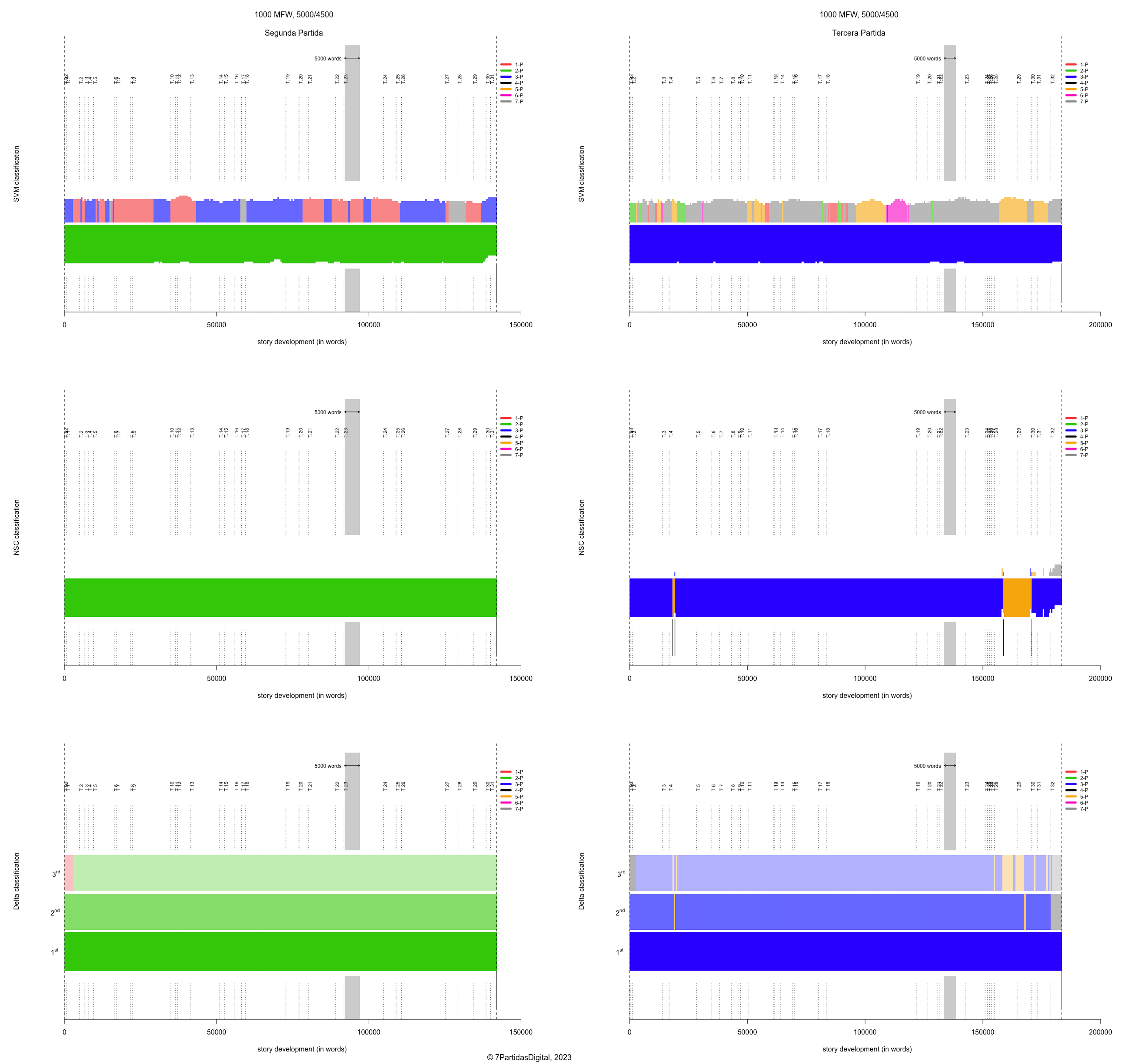

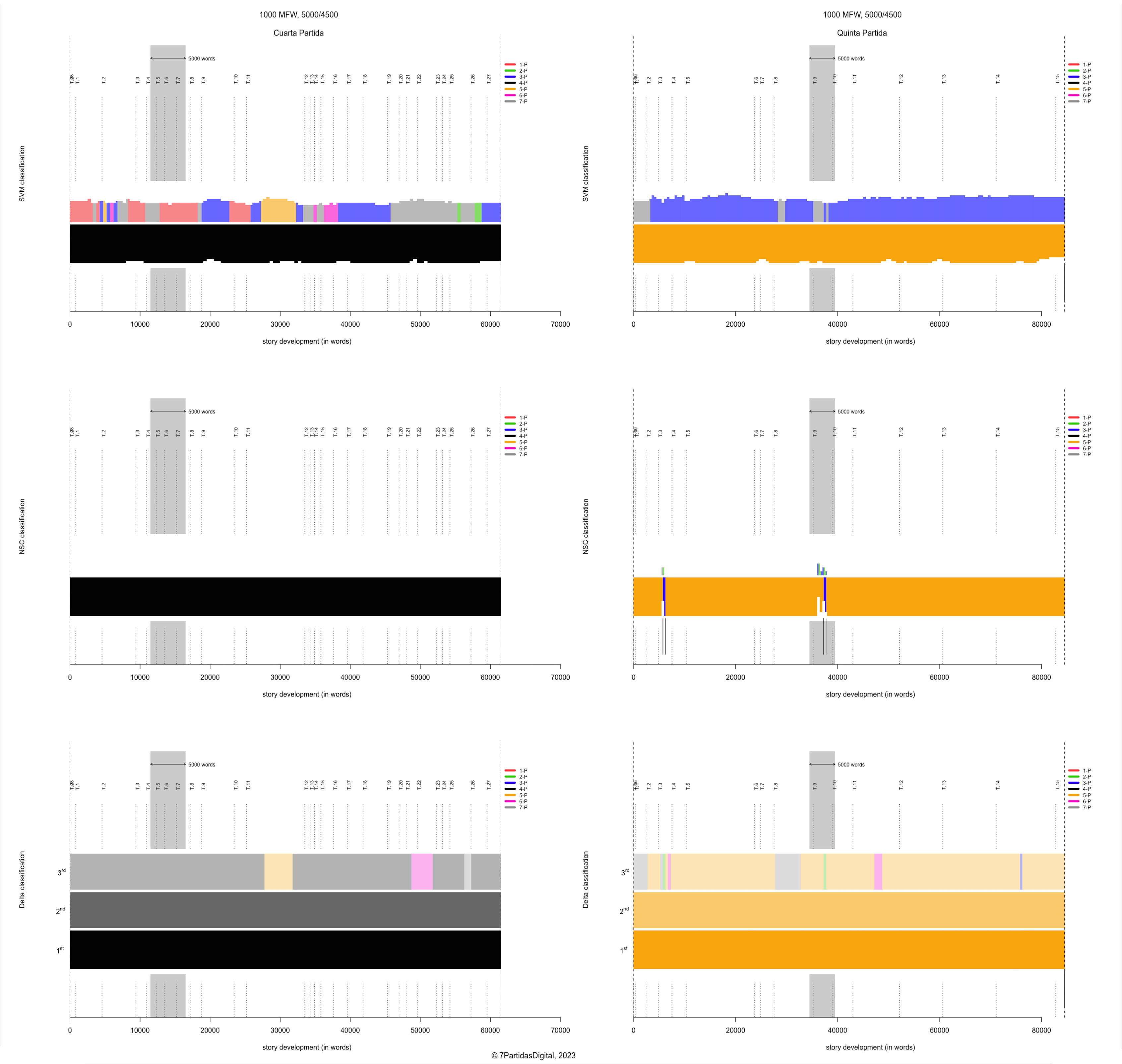

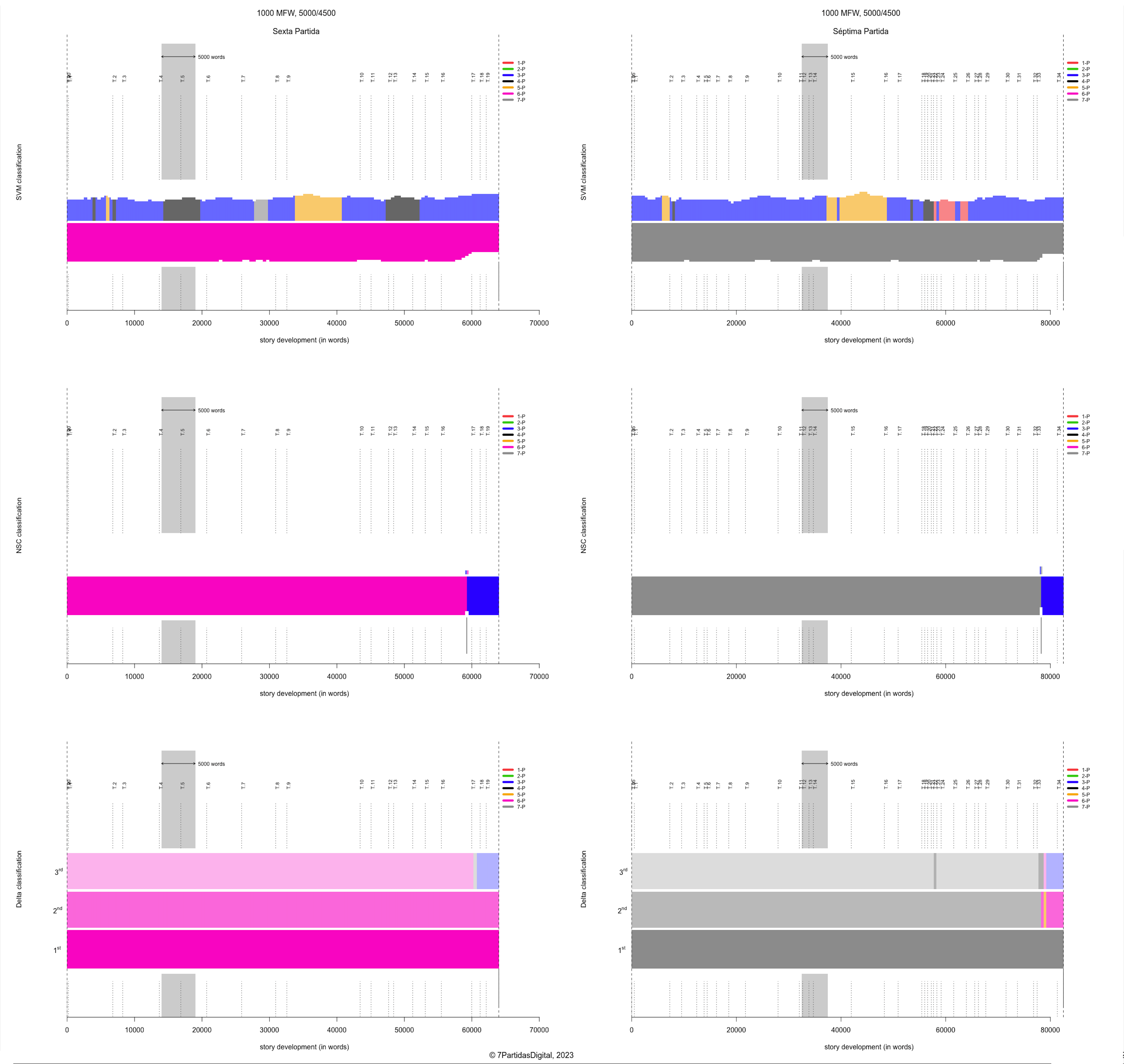

Se han repetido los mismos análisis, pero multiplicando por diez el número de palabras más frecuentes, es decir, aumentándolo a 1000 MFW y, tal como vio Eder, el hecho de aumentar el número de rasgos parece oscurecer las posibles intervenciones de otros redactores, como puede verse en los tres gráficos de la Figura 13. En el caso del clasificador SVM, solo se mantiene la intervención en la frontera entre la Sexta y la Séptima Partida, y en el clasificador Delta la segunda y tercera opciones también se reducen. Lo mismo sucede en el clasificador NSC, que insiste en la intervención de los autores de otras Partidas en la Tercera y al final de la Sexta y Séptima.

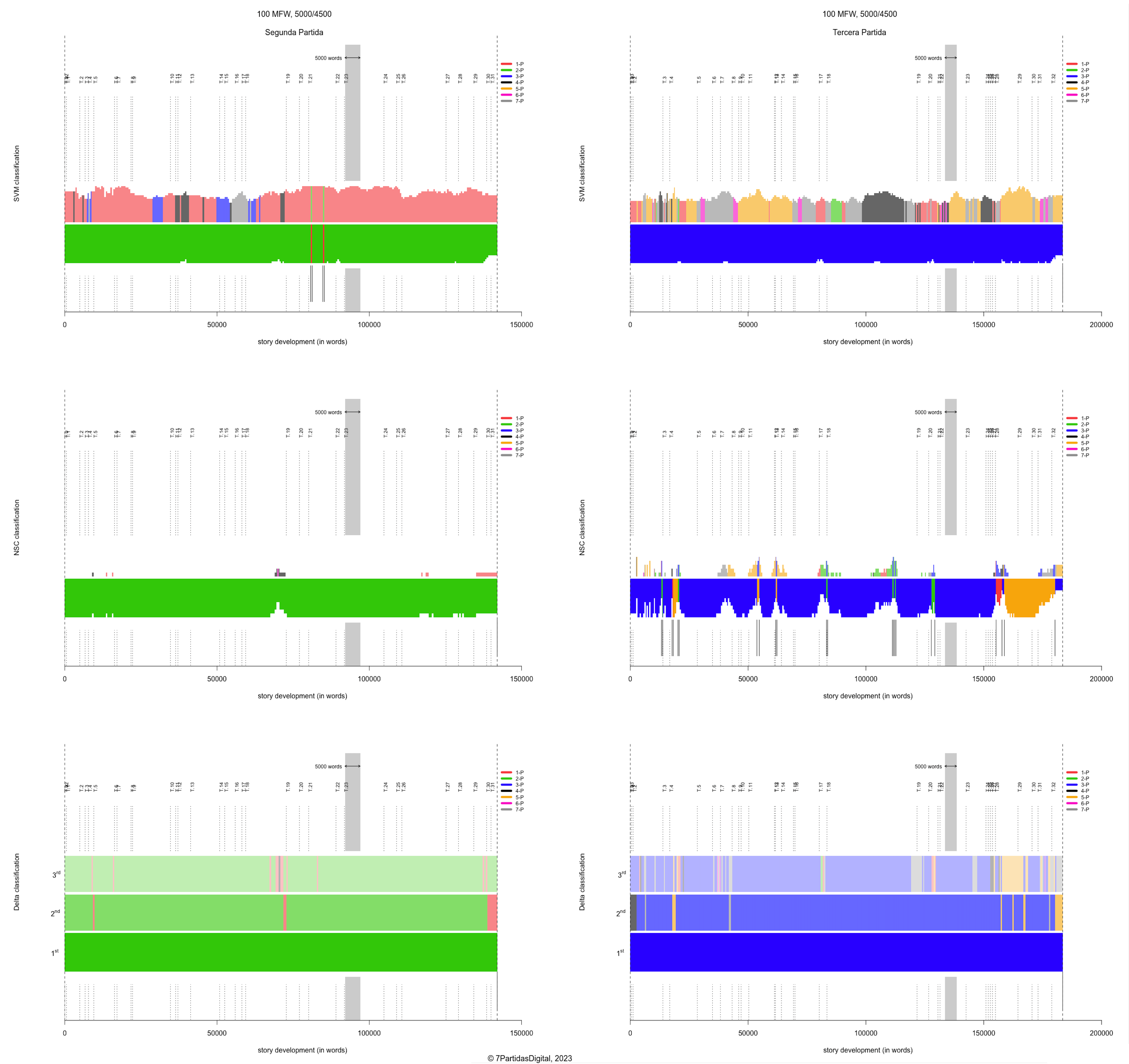

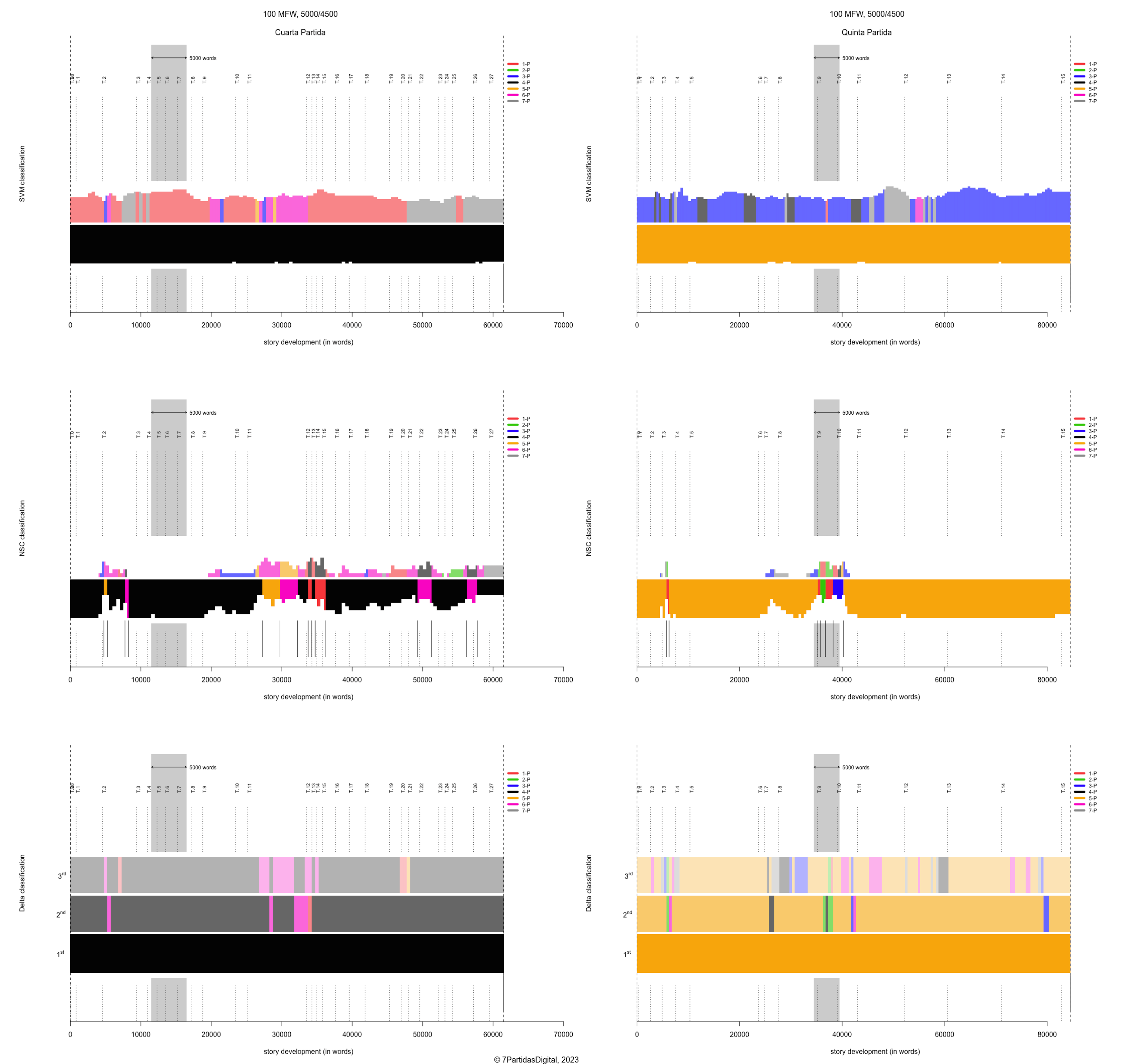

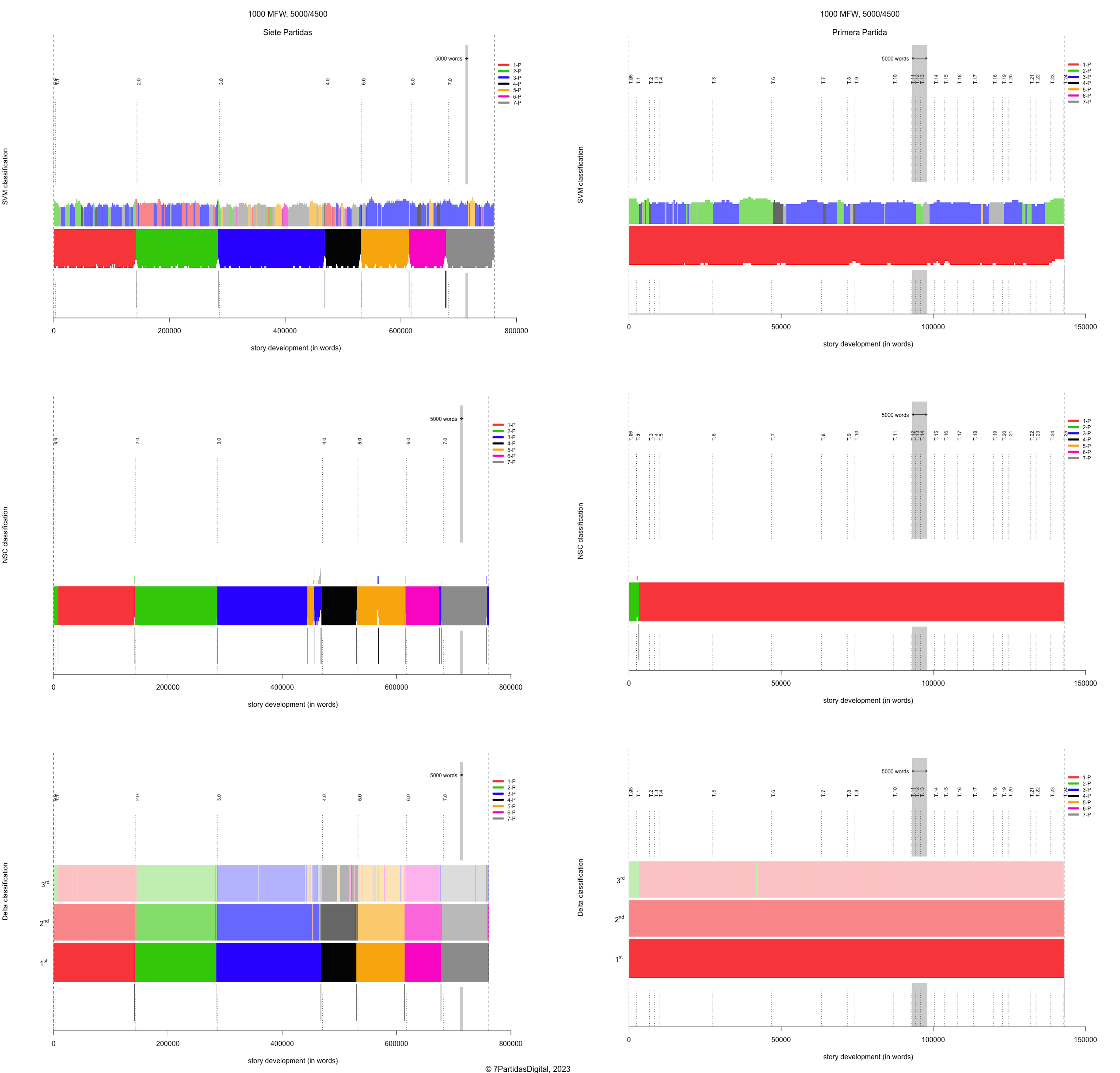

Llegados a este punto, la pregunta es cómo se comporta si se toma como test_set cada una de las siete partes en la que se encuentran divididas las Siete Partidas y se examinan con los mismos clasificadores con las dos cantidades tanto con 100 MFW (Figura 14) como con 1000 MFW (Figura 15). El clasificador Delta, tanto con 100 MFW como 1000 MFW, no es capaz de detectar segundos autores como primera propuesta, aunque sí deja entrever la posibilidad como segunda y tercera opciones y esto se sitúa en consonancia con lo que muestran los resultados de los clasificadores SVM y NSC. SVM no ve nada en los textos de la Primera a la Quinta Partida, pero se observa cierta intervención al final de la Sexta y Séptima Partida, en los títulos 6.17 a 6.19 y del 7.33 al 7.34. Este hecho coincide con el clasificador NSC, que detecta intervenciones en esas posiciones, si bien difiere en quién puede ser el autor de los títulos 7.33 y 7.34. Para NSC, el autor mayoritario es el de la Quinta Partida, mientras que, para SVM, es el de la Tercera Partida, eso si solo se tienen en cuenta las 100 MFW, pero si se aumentan a 1000 MFW, la clasificación VSM no muestra nada, mientras que la de NSC sugiere la intervención del autor de la Tercera Partida.

Figura 13

Intervenciones de los escribas de las Siete Partidas, 1000 MFW. Clasificadores SMV (superior), NSC (central) y Delta (inferior)

Nota. Fuente: elaboración propia.

Figura 14

Intervenciones de los escribas de las Siete Partidas considerando cada Partida individualmente y las Siete Partidas como unidad (primer gráfico de la serie). Clasificadores SMV (superior), NSC (central) y Delta (inferior) con 100 MFW

14a

14b

14c

14d

Nota. Fuente: Elaboración propia

Figura 15

Intervenciones de los escribas de las Siete Partidas considerando cada Partida individualmente y las Siete Partidas como unidad (primer gráfico de la serie). Clasificadores SMV (superior), NSC (central) y Delta (inferior) con 1000 MFW

15a

15b

15c

15d

Nota. Fuente: elaboración propia.

El clasificador NSC apunta a lo mismo. Salvo para la Segunda Partida y, con cierta limitación, muestra que en cada una de las Partidas hubo más de un redactor, aunque en todas ellas destaca uno en concreto, por encima de los demás (Figura 16).

Figura 16

Intervenciones de los escribas de las Siete Partidas considerando cada Partida individualmente con el clasificador NSC con 1000 MFW. Las líneas de puntos marcan la frontera entre Partidas

Nota. Fuente: elaboración propia.

Parece que los prólogos (0.0), el primer título (1.1) y el inicio del 1.2 de la Primera Partida, que no son de tema religioso, sino político, se deben al redactor de la Segunda Partida. Esta se debe, en su totalidad a un solo redactor/autor. El comienzo del título 3.4 y de los títulos 3.28 y 3.29 de la Tercera Partida se pueden deber al redactor/autor de la Quinta Partida, pero en su gran mayoría el autor es único. Un redactor único es lo que parece haber en la Cuarta Partida. En la Quinta Partida hay intervenciones puntuales en los títulos 5.3 y 5.9 del autor de la Tercera, que, como se ha visto, tiene porciones atribuibles al autor de la Quinta Partida. La Sexta Partida parece que fue redactada por un único autor y la parte final del título 6.16 y los tres últimos, 6.17 a 6.19, tienen la impronta del redactor de la Tercera Partida. La Séptima Partida se debe, casi en su totalidad, a un único autor, pero los dos últimos títulos, 7.33 y 7.34[11], parecen ser del mismo autor que la Tercera Partida y el final de la Sexta Partida.

4. Conclusión

Puede afirmarse que cada una de las Partidas tuvo un autor-redactor y que en algunos casos, con ayuda del clasificador NSC y con 100 MFW (aunque con 1000 MFW, permite entrever intervenciones en la Primera, Tercera, Quinta, Sexta y Séptima Partida) se puede establecer que en la redacción de las Siete Partidas no hubo, por lo general, un único redactor para cada de las Partidas, aunque, en cada una de ellas, hubo uno responsable de la mayor parte de la composición y que puntualmente colaboró en la redacción de partes de algunos títulos e incluso de título completos.

Sin un corpus de referencia, es decir, sin probables candidatos, no es posible llegar más lejos para establecer quiénes intervinieron en la composición de las Siete Partidas.

Financiación

Este trabajo forma parte de los resultados del proyecto 7PartidasDigital (referencia PID2020-112621GB-I00/AEI/10.13039/501100011033) cuyo objetivo es la edición crítica digital de las Siete Partidas. Este proyecto (https://7partidas.hypotheses.org/), que se desarrolla desde la Universidad de Valladolid, cuenta con la financiación de la Agencia Estatal de Investigación del Reino de España y se integra dentro de la Red de Excelencia «Cultura escrita medieval hispánica: del manuscrito al soporte digital (CEMH)» (RED2018-102330-T), Agencia Estatal de Investigación, Ministerio de Ciencia e Innovación.

Referencias

Binongo, J. N. G. y Smith, M. W. A. (1999). The application of principal component analysis to stylometry. Literary and Linguistic Computing, 14(4), 445-466. https://doi.org/10.1093/llc/14.4.445

Blasco, J. (2022). La boutade de la muerte del autor: el caso de Carmen Mola. Anales de literatura españolo contemporánea, 47(3), 249-266.

Eder, M. (2015). Does size matter? Authorship attribution, small samples, big problem. Digital Scholarship in the Humanities, 30(2), 167-182. https://doi.org/10.1093/llc/fqt066

Eder, M. (2016). Rolling stylometry. Digital Scholarship in the Humanities, 31(3), 457-469. https://doi.org/10.1093/llc/fqv010

Eder, M. (2017). Short samples in authorship attribution: a new approach. Digital Humanities 2017 Book of Abstracts (pp. 221-224). https://dh2017.adho.org/abstracts/341/341.pdf

Eder, M., Rybicki, J. y Kestemont, M. (2016). Stylometry with R: A package for computational text analysis. The R Journal, 8(1), 107-121. https://doi.org/10.32614/RJ-2016-007

Fernández Ordóñez, I. (2004). Alfonso X el Sabio en la historia del español. En R. Cano (Coord.), Historia de la lengua española (pp. 381-422). Ariel.

Fradejas Rueda, J. M. (2018). 7PartidasDigital/XML-TEI. Zenodo. 10.5281/zenodo.1299569

Fradejas Rueda, J. M. (2021a). Las Siete Partidas: del pergamino a la red. En M. Albert, U. Becker y E. Scmidt (Eds.), Alfonso el Sabio y la conceptualziación jurídica de la monarquía en las «Siete Partidas» (pp. 223-264). University Press. https://doi.org/10.14220/9783737012935.11

Fradejas Rueda, J. M. (2021b). Los testimonios castellanos de las Siete Partidas. En J. M. Fradejas, E. Jerez y R. Pichel (Eds.), Las «Siete Partidas» del Rey Sabio una aproximación desde la filología digital y material (pp. 21-35). Iberoamericana. https://doi.org/10.31819/9783968691503-003

Fradejas Rueda, J. M. (2024). 7PartidasDigital/7Partidas-autor: Initialrelease. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.12674162.

García Solalinde, A. (1915). Intervención de Alfonso X en la redacción de sus obras. Revista de Filología Española, (2), 283-288.

Giménez y Martínez de Carvajal, J. (1955). San Raimundo de Peñafort y las Partidas de Alfonso X el Sabio. Anthologica Annua, (3), 201-338.

Gómez de Maya, J. (2023). En torno al funcionamiento del escritorio jurídico alfonsí. En J. Carrascos González, M. A. Cebrián Salvat e I. Lorente Martínez (Coords.), Libro homenaje al inmarcesible jurista Jacobo de las Leyes: un jurista del siglo XXI en la época de las Partidas (pp. 189-222). Dykinson.

Hernández-Lorenzo, L. (2019). Poesía áurea, estilometría y fiabilidad: métodos supervisados de atribución de autoría atendiendo al tamaño de las muestras. Caracteres, 8(1), 189-228. http://revistacaracteres.net/revista/vol8n1mayo2019/estilometria/

Martínez Marina, F. (1808). Ensayo histórico-crítico sobre la legislación y principales cuerpos legales de los reinos de León y Castilla, especialmente sobre el Código de las Siete Partidas de D. Alonso el Sabio.

MacDonald, R. A. (1990). Espéculo. Texto jurídico atribuido al Rey de Castilla don Alfonso X, el Sabio. HSMS.

Menéndez Pidal, G. (1951). Cómo trabajaron las escuelas alfonsíes. Nueva revista de filología hispánica, 5(4), 363-380. https://doi.org/10.24201/nrfh.v5i4.196

Montoya Martínez, J. (1979). El concepto de autor en Alfonso X. En N. Marín, A. Gallego Morell (Coords.), A. Soria Ortega (Aut.) y E. Orozco Díaz (Hom.), Estudios sobre la literatura y el arte dedicados al profesor Emilio Orozco Díaz (Vol. 2, pp. 455-462). Universidad de Granada.

Navarro Durán, R. (2019). María de Zayas y otros heterónimos de Castillo Solórzano. Universidad de Barcelona.

Pérez Martín, A. (2014). Las redacciones de la Primera Partida. Revista Española de Derecho Canónico, 71(176), 21-37. https://doi.org/10.36576/summa.32949

Pérez-Prendes, J. M. (1984). Curso de Historia del Derecho Español. UCM.

R Core Team. (2018). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing. https://www.R-project.org/

Rebora, S. (2023). Short texts with fewer authors. Revisiting the boundaries of stylometry. En A. Baillot, W. Scholger, T. Tasovac y G. Vogeler (Eds.), Digital Humanities 2023: Book of Abstracts. DH 2023. Collaboration as Opportunity (pp. 191-194). University of Graz. https://doi.org/10.5281/zenodo.8210808

Rodríguez Porto, R. M. (2023). Conjeturas sobre los mss. 12793-12795 de la BNE. Una copia de las Siete Partidas a caballo entre dos épocas. En F. M. Gimeno Blay y J. A. Iglesias-Fonseca (Eds.), Ut amicitiam omnibus rebus humanis anteponatis. Miscelánea de estudios en homenaje a Gemma Avenoza Vera (pp. 345-362). Universidad de Valencia.

Valdeavellano, L. G. (1984). Martínez Marina y las Partidas de Alfonso X. Boletín de la Real Academia de la Historia, 181(3), 371-385.

[1] A lo largo de estas páginas, se emplean las siglas identificativas asignadas a cada uno de los testimonios castellanos. La relación completa se encuentra en Fradejas Rueda (2021b).

[2] Esta misma información se recoge en ZAB: «començolo el quarto anyo que regno en el mes de junio en la uigilia de sant johan baptista que fue en era de mill & dozientos & nouenta & quatro anyos & acabolo en el trezeno que regno en el mes de agosto en la uiespera desse missmo sant johan baptista quando martiriado En la era de mill & & trezientos & tres anyos» (fol. 2r1).

[3] Esta serie, hoy incompleta, contenía las Siete Partidas, pero en algún momento entre 1455 y 1553, se reencuadernó el manuscrito 12794 de la BNE y, como consecuencia de ello, se desgajó la Séptima Partida, que pasó a ser un volumen independiente mencionado en los inventarios hasta el de 1645 (Rodríguez Porto, 2023: 347). Sin embargo, debió de perderse entre 1645 y 1726 puesto que no figura en el inventario de este último año (Rodríguez Porto, 2023: 347, n. 3).

[4] La edición incunable tiene dos impresiones consecutivas en la misma ciudad, Sevilla, separadas tan solo por tres meses. La editio princeps se concluyó el 25-10-1491 (IOC) y la segunda el 24-12-1491 (IDI).

[5] MacDonald (1990: 482-483) ofrece una lista de doce «colaboradores en el Espéculo muy posibles» y otra con 63 «colaboradores potenciales», aunque la alarga con «consejeros y personas influyentes» (MacDonald, 1990: 483-488). La cierra con Jacobo de Junta: «hemos admitido que la intervención del Maestro Jacobo es casi cosa cierta con respecto a las Partidas» (MacDonald, 1990: 486).

[6] Gómez de Maya (2023: 205-217) ofrece un detallado relato de las propuestas de destacados historiadores desde el siglo xix hasta el xxi.

[7] Según Pérez-Prendes (1984: 694) únicamente «se puede afirmar la intervención en la Tercera Partida del llamado Jacobo de las Leyes, y quizá fray Pedro Gallego en la Segunda».

[8] Los autores coetáneos que se han tenido en cuenta son Lope de Vega (1562-1635), Miguel de Cervantes (1547-1616) y Juan Pérez Montalbán (1601-1638).

[9] Estos dos títulos desaparecerán en el siguiente análisis, ya que tienen 1529 y 1588 palabras.

[10] Esta Biblia se copió en dos grandes volúmenes de pergamino. El segundo fue desmembrado para aprovechar el material para encuadernar otros libros y tan solo han sobrevivido unos pocos folios. El primer volumen desapareció durante la Segunda Guerra Mundial, pero años antes, en 1930, se publicó un facsímil. A partir de la transcripción de este facsímil, Eder pudo llevar el análisis.

[11] En la tradición manuscrita y hasta la edición de 1501, el título 7.34 era, en realidad, la última ley del título 7.33, pero a partir de la edición de 1528, esa última ley se convirtió en un título independiente y así se ha mantenido.