|

Núm. 49 (2022) ■ 201-229 ISSN: 0210-7716 ■ ISSN-e 2253-8291 https://dx.doi.org/10.12795/hid.2022.i49.8 Recibido: 24-1-2022; Aceptado: 28-2-2022; Versión definitiva: 6-5-2022 |

Cría y consumo de carne en Sevilla, a partir de indicadores fiscales (1476-1505)[1]

Breeding and consumption of meat in Seville, based on fiscal indicators (1476-1505)

José Damián González Arce

Universidad de Murcia

josedam@um.es | https://orcid.org/0000-0002-3296-0554

Resumen: mediante la utilización de los arrendamientos de las alcabalas, y otras rentas municipales exigidas sobre el consumo de carne y su crianza, se analiza la demanda de este bien de primera necesidad en Sevilla. Se indican las variedades más vendidas y las ingestas medias per cápita, diferenciado por clases sociales. Y se explica la gran abundancia de este alimento en la ciudad, su relativo bajo precio y buena calidad, por su clima, extensos pastizales cercanos y la baja explotación agrícola de gran cantidad de tierras fronterizas con el reino de Granada.

Palabras clave: carne; consumo; fiscalidad; ganadería.

Abstract: by using the leases of the alcabalas, and other municipal income required on the consumption of meat and its raising, the demand for this staple good in Seville is analysed. The most sold varieties and the average per capita intakes are indicated, differentiated by social class. And the great abundance of this food in the city, its relative low price and good quality, is explained by its climate, extensive nearby pastures and the low agricultural exploitation of a large amount of border lands with the kingdom of Granada.

Keywords: meat; consumption; taxation; livestock.

1. Introducción

La gran disponibilidad de fuentes fiscales para el siglo XV en algunas regiones de la corona de Castilla, permite realizar de forma aproximada un análisis cuantitativo, tanto de la población y su consumo de bienes, como de las actividades económicas más importantes que allí se desarrollaron.

Ello es así en especial para el antiguo reino de Sevilla, sobre todo para su capital y las villas y lugares de su tierra. Donde, como veremos, gracias a la conservación para tales localidades de numerosos padrones y censos tributarios, es posible hacer un seguimiento de su evolución demográfica a lo largo de dicha centuria. Mientras que la documentación concerniente a las alcabalas, almojarifazgos, diezmos, tercias y rentas concejiles nos permite acercarnos tanto al volumen de consumo de casi todo tipo de artículos, como al de su producción o a las transacciones mercantiles por las que se vieron afectados, asimismo por sectores de actividad. De manera más detallada durante el reinado de los Reyes Católicos, donde estas fuentes son mucho más precisas y abundantes.

Aunque hay que advertir de entrada que este tipo de datos son imprecisos, pues nos hablan solamente de lo tributado fiscalmente de forma directa por los pecheros o contribuyentes no exentos, generalmente cabezas de familia; o lo recaudado a partir de punciones indirectas, que recayeron sobre dicho consumo de bienes y las actividades productivas relativas a su generación y comercio. Si bien, no obstante, se trata de una información que sería bastante cercana a la realidad demográfica y económica de la época; y que, en cualquier caso, es una de las más valiosas que para su estudio podemos encontrar. No solo para la Sevilla finisecular, sino también para toda la Castilla bajomedieval.

Para el análisis de la venta y consumo de carne en la ciudad contamos, sobre todo, con sus alcabalas de las carnicerías, del partido de la alhóndiga. Dentro del cual se encontraban las de otros dos alimentos, en forma asimismo de ramos o miembros de renta, el vino y la fruta; pero, en estas postrimerías de siglo, ya no la del pan, o cereales, que había dado nombre a dicho partido, de la que habían sido eximidos los sevillanos años atrás. Asimismo, en la urbe, pero ya dentro del partido de la madera, se comprendieron más ramos de alcabalas que tuvieron algo que ver con el consumo de carne o derivados. Caso de la carne y vino de los judíos, o judiegos[2], existente hasta 1480, poco antes de que se instalase la Inquisición en Sevilla y comenzase la persecución de esta minoría en la ciudad; y productos como la leche o el queso. Además, sobre la carne recayó alguna otra punción concejil, en especial dentro del llamado almojarifazgo de los pueblos de Sevilla, o gabelas pertenecientes a la capital hispalense de los lugares de su tierra; que, entre otros tributos, comprendía varios que afectaron a la compraventa de dicho artículo, como los de las carnicerías locales, y al paso y apacentamiento de ganado, como luego podremos comprobar[3].

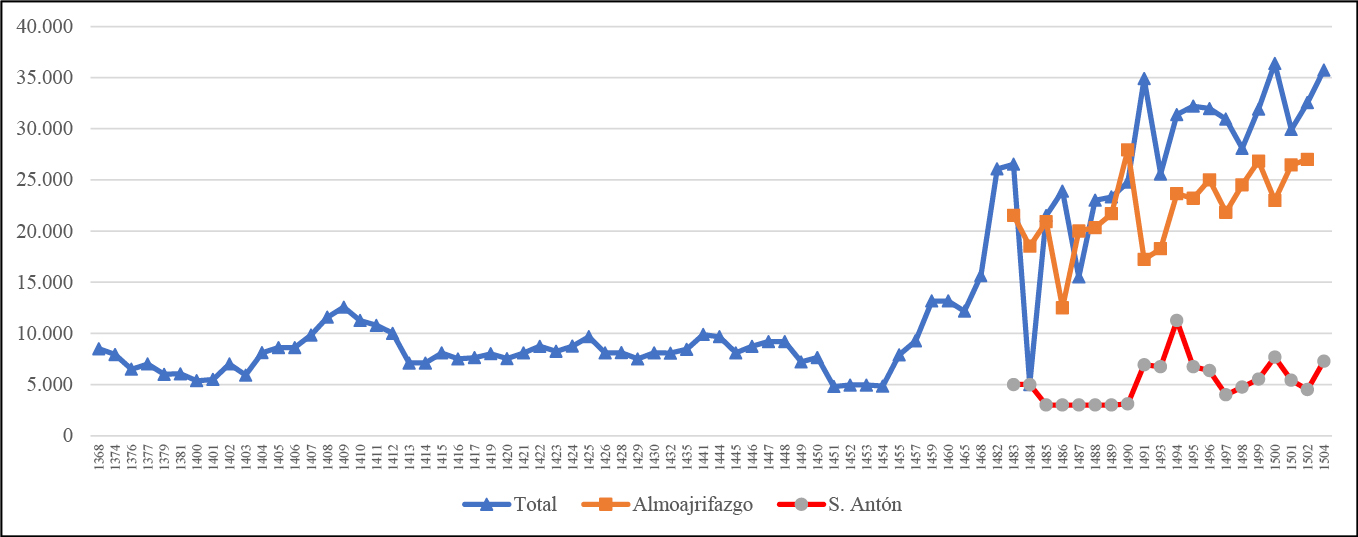

Gráfico 1. Curvas tendenciales del arrendamiento de los partidos fiscales de Sevilla, en mrs. Fuente: González Arce, en prensa 1.

Esta gran variedad de impuestos indirectos nos va a permitir una aproximación al consumo estos bienes de primera necesidad en la ciudad de Sevilla a finales del siglo XV y comienzos del XVI. Y lo podremos hacer teniendo en cuenta la población que por entonces vivió en ella, gracias a la conservación de otras fuentes tributarias, en este caso imposiciones directas sobre la renta de sus habitantes, en forma de padrones fiscales para el cobro de pedidos, monedas y otras exacciones extraordinarias a satisfacer por los pecheros.

De este modo, podremos corroborar de forma empírica dos afirmaciones un tanto sorprendentes que se han mantenido sobre los niveles de vida hispalenses: que los bienes de consumo experimentaron una bajada de su precio a lo largo del período, a pesar del incremento notable de la población local[4]. Y, más concretamente, que la carne tuvo por entonces un precio relativamente bajo, incluso que fue barata[5]. Lo que se compadece con las tendencias de los principales partidos fiscales hispalenses (gráfico 1), donde el único que descendió fue el de la alhóndiga, y con la pendiente casi nula en la curva de la alcabala de las carnicerías que veremos en el gráfico 2, que se mantuvo muy estable, o incluso cayó, a finales del siglo XV. Estos hechos solamente se explican por la abundancia general de recursos de los que dispuso la región por entonces, como el aceite de oliva, cereales o, el que aquí nos interesa, ganado para carne, leche, cuero, lana, tiro o monturas; amén de una industria y un sector servicios asimismo bastante pujantes.

Además de esta abundancia, o mayor cantidad de género disponible, frente a otras zonas o momentos, en Sevilla se dio otra peculiaridad relacionada con la calidad y variedad: se consumió más carne de vacuno, en principio más cara por más costosa de criar, que de ovino y cerda, lo que denota que su entorno rural era igualmente muy competitivo para esta más exigente clase de actividad ganadera; en contra de lo que se podía suponer, por ser una región del sur de Europa, a priori con peores pastos que las norteñas. Algo que se explica por su clima y su situación fronteriza, como veremos.

2. Venta y consumo de carne

El impuesto que gravó la venta de carne en la ciudad de Sevilla, como ya he adelantado, fue la alcabala de las carnicerías, ramo o miembro de renta del partido de la alhóndiga de la ciudad. Entre otras menos relevantes para este estudio, como la antedicha de la carne y vino judiegos[6]. En 1500, este ramo de la alcabala de las carnicerías del partido de la alhóndiga se desagregó y se constituyó en un partido aparte, por sí mismo; si bien desde 1495 el partido de la alhóndiga ya se arrendaba sin la acabala de la carne[7]. Aunque, para construir la serie de esta alcabala al completo en el gráfico 3 los he vuelto a unir en una única curva. En algún otro momento anterior, igualmente se subarrendaron varios ramos menores de esta alcabala de las carnicerías (tabla 1), caso de la alcabala de los cabritos, que aparece solamente en 1482, cuando montó 9.000 mrs., y en 1501, cuando subió a 50.000; la alcabala de la carne de la cuaresma que se vende en el campo los tres días antes de Pascua Florida, que ese año 1501 sumó 22.000; o la del ganado vivo –de manera que, gracias a ello, sabemos que esta alcabala de las carnicerías comprendía, aparte de la punción sobre la carne cortada, la de las reses que se vendían vivas; que, posiblemente, por su escaso valor, habrían sido las llevadas la ciudad pero finalmente no sacrificadas en sus carnicerías[8]–, que dicho ejercicio se arrendó por 4.000 mrs. En 1502 se sufrió en la capital escasez de carne, de manera que para asegurar el rendimiento de la gabela se procedió desde entonces a encabezar la alcabala de las carnicerías, el primero de este tipo de expedientes que se dio en Sevilla[9]. Además, en dicho gráfico 3 se han añadido otras alcabalas del partido de la madera en parte relacionadas con el consumo de carne, como la antes citada que afectó a los judíos, la de queso y lana, la de leche, afrecho y ceniza y la de aves y caza.

Tabla 1. Arrendamiento de las alcabalas de las carnicerías y algunos ramos de la misma, en mrs.

|

Alcabala de las Carnicerías |

Alcabala de los cabritos |

Alcabala de la carne de la cuaresma que se vende en el campo los 3 días antes de Pascua Florida |

Alcabala del ganado vivo |

|

|

1476 |

900.600 |

|||

|

1477 |

860.200 |

|||

|

1478 |

800.000 |

|||

|

1479 |

800.000 |

|||

|

1480 |

950.000 |

|||

|

1481 |

950.000 |

|||

|

1482 |

990.000 |

9.000 |

||

|

1483 |

||||

|

1484 |

1.000.000 |

|||

|

1485 |

1.000.000 |

|||

|

1486 |

1.000.000 |

|||

|

1487 |

1.000.015 |

|||

|

1488 |

1.000.015 |

|||

|

1489 |

1.000.015 |

|||

|

1490 |

1.063.000 |

|||

|

1491 |

1.000.000 |

|||

|

1492 |

1.000.000 |

|||

|

1493 |

1.130.000 |

|||

|

1494 |

1.200.000 |

|||

|

1495 |

1.140.000 |

|||

|

1496 |

1.140.000 |

|||

|

1497 |

1.140.000 |

|||

|

1498 |

1.100.000 |

|||

|

1499 |

||||

|

1500 |

1.113.500 |

|||

|

1501 |

50.000 |

22.000 |

4.000 |

|

|

1502 |

1.250.000 |

|||

|

1503 |

1.250.000 |

|||

|

1504 |

1.250.000 |

|||

|

1505 |

1.250.000 |

Fuente: Archivo General de Simancas, Expedientes de Hacienda 11-12, Escribanía Mayor de Rentas, leg. 57, fols. 720-72; Archivo Municipal de Sevilla, Papeles de Mayordomazgo, 1502, nº 7-8, 13; Bello y Ortego p. 76; Carretero Zamora 2003, p. 147; Ladero Quesada 2009, p. 663 (cuadro 2).

Años después de su subida al trono, que tuvo lugar en 1474, ya a comienzos de los 80, y una vez finalizada la guerra sucesoria contra su sobrina Juana, legitima heredera como hija de Enrique IV, los Reyes Católicos emprendieron diversas reformas administrativas en Castilla. Entre ellas la reestructuración y el saneamiento de la hacienda real. Para lo que encargaron diversos informes sobre cuál era el estado de algunos partidos fiscales, el del arzobispado de Sevilla entre otros. De este modo, en 1485, el contador real Juan Rodríguez de Baeza pasó ante notario las cuentas de las alcabalas de las carnicerías relativas a 1481. Unas de las que tenía encargo de los monarcas de recopilar, de entre todas las alcabalas y almojarifazgos de la ciudad y su tierra, de los recaudadores y fieles que las habían colectado en 1480 y 1481[10]. En esta pesquisa, el citado contador Rodríguez de Baeza hizo llamar a Isaac Abencemerro, que había sido el fiel de la recaudación de las antedichas rentas de las carnicerías del ejercicio 1481. Este fiel fue puesto el 22 de enero como recaudador de una cuarta parte de dicho ramo de alcabalas, porque ese año hubo en la localidad una epidemia de peste y se interrumpieron buena parte de los arrendamientos de rentas que hasta ese momento estaban vigentes. Si bien el antedicho fiel judío ya había rendido cuentas previamente de su gestión ante Martín de Soria y Pedro del Alcázar, que habían sido comisionados para recibirlas por parte de los soberanos. Lo primero que expuso es que esa cuarta parte de la gabela estuvo en un principio arrendada por Fernando de las Casas, desde el antedicho 22 de enero hasta el 6 de marzo, que había sido el primer día de cuaresma de ese año 1481 –hasta cuando, como es sabido, se podía consumir carne en las sociedades cristianas, según los preceptos religiosos; si bien solía quedar abierta una carnicería para atender las necesidades de los enfermos que estaban exentos de la abstinencia–. Lo que percibió en ese casi mes y medio fueron 18.272 mrs., o la cuarta parte de los 73.900 mrs. que montó el total de la alcabala dicho período; de la que había quedado por arrendatario Fernando de las Casas. A partir del 27 de abril y hasta la última semana de diciembre fue el fiel Abencemerro el que siguió al frente de dicha recaudación, de la que dio cuenta en especie, en función de la carne cortada por cada carnicero (tabla 2):

Tabla 2. Alcabalas cobradas por el fiel Isaac Abencemerro, de la carne vendida en Sevilla entre abril y diciembre de 1481.

|

Carnicero |

Carne cortada |

Gravamen por cabeza, en mrs. |

Mrs. |

|

Antón Rodríguez |

160 vacas |

95 (según iguala con los arrendatarios, en adelante, I.A.) |

16.150 |

|

27 terneras |

47,5 (2 terneras por vaca, I.A.) |

1.283,5 |

|

|

1.504 carneros |

13 |

19.552 |

|

|

784 puercos |

30 |

23.520 |

|

|

Francisco Jiménez |

164 vacas |

98 (I.A.) |

16.172 |

|

37 carneros |

16 |

592 |

|

|

185 puercos |

35 |

6.475 |

|

|

Francisco Jiménez (continuación) |

271 puercos |

25 (en nombre de Alonso de las Casas, fiel ejecutor de Sevilla) |

6.775 |

|

26 terneras |

49 (2 terneras por vaca, I.A.) |

1.274 |

|

|

Mendo Muñoz |

49 vacas |

100 |

4.900 |

|

8 terneras y 1 eral |

50 la ternera (2 por vaca) y 70 el eral |

470 |

|

|

30 carneros |

16 |

512 |

|

|

374 puercos |

35 |

13.090 |

|

|

Pedro Lorenzo |

29 vacas |

100 |

2.900 |

|

904 carneros |

16 (I.A.) |

14.464 |

|

|

91 puercos |

35 (I.A.) |

3.185 |

|

|

5 terneras |

(I.A.) |

200 |

|

|

Diego Manuel |

99 vacas |

100 (I.A.) |

9.900 |

|

24 terneras |

50 |

1.200 |

|

|

8 erales |

60 |

420 |

|

|

37 carneros |

16 |

592 |

|

|

Cristóbal Rubio |

104 vacas |

100 (I.A.) |

10.500 |

|

70 carneros |

16 |

1.120 |

|

|

13 puercos |

30 |

455 |

|

|

23 cochinos |

20 |

460 |

|

|

19 terneras |

50 |

950 |

|

|

6 erales |

70 |

420 |

|

|

Fernando Molinero |

130,5 vacas |

(I.A.) |

11.300 |

|

73 carneros |

16 |

1.008 |

|

|

44 puercos |

35 |

1.540 |

|

|

5 erales |

70 |

350 |

|

|

26 terneras |

50 (I.A.) |

1.300 |

|

|

Cristóbal Lorenzo, hijo de Juan Lorenzo |

11 ovejas |

10 (I.A.) |

110 |

|

6 vacas |

100 (I.A.) |

600 |

|

|

1.567 carneros |

17 |

25.062 |

|

|

111 puercos |

35 |

3.885 |

|

|

Marcos Nador |

101 vacas |

100 (I.A.) |

10.100 |

|

41 carneros |

16 |

656 |

|

|

362 puercos |

35 |

3.020 |

|

|

23 terneras |

50 |

1.150 |

|

|

3 erales |

70 |

210 |

|

|

Juan Nador |

15 vacas |

100 (I.A.) |

1.500 |

|

30 corderos |

7 |

210 |

|

|

10 puercos |

35 |

350 |

|

|

54 ovejas |

10 |

540 |

|

|

7 terneras y 1 eral |

50 la ternera y 70 el eral |

420 |

|

|

Diego de Cantillana |

30 corderos |

7 (I.A.) |

210 |

|

Marcos Zorrón |

66 vacas |

100 (I.A.) |

6.650 |

|

Macos Nador |

7 carneros |

16 |

112 |

|

43 puercos |

35 |

1.505 |

|

|

9 erales y |

60 los erales y 50 las terneras |

730 |

|

|

Alonso Álvarez |

30 puercos |

35 (I.A.) |

1.050 |

|

10 corderos |

10 |

100 |

|

|

Antón Simón |

6 vacas |

100 (I.A.) |

600 |

|

27 terneras |

50 |

1.350 |

|

|

4 erales |

70 |

280 |

|

|

13 puercos |

35 |

455 |

|

|

8 ovejas |

10 |

80 |

|

|

Alonso Martínez, el gordo |

132 vacas |

100 (I.A.) |

13.200 |

|

20 terneras y 1 eral |

50 la ternera y 70 el eral |

1.020 |

|

|

55 puercos |

35 |

1.925 |

|

|

27 carneros y |

16 los carneros y 70 el eral |

502 |

|

|

Francisco Muñoz |

2 vacas |

100 (I.A.) |

200 |

|

84 vacas |

100 (I.A.) |

1.500 |

|

|

9 erales y |

70 el eral y 50 las terneras |

800 |

|

|

225 puercos |

35 |

8.225 |

|

|

Alonso Gil |

2 vacas y 1 ternera |

100 las vacas y 50 las terneras (I.A.) |

250 |

|

Antón Sánchez y Diego Moreno |

98 vacas |

100 (I.A.) |

9.800 |

|

81 puercos |

35 |

2.835 |

|

|

5 terneras y |

50 las terneras y 70 los erales |

460 |

|

|

Pedro Lorenzo, el mozo |

26 vacas |

100 (I.A.) |

2.600 |

|

51 carneros |

16 |

896 |

|

|

117 puercos |

35 |

4.095 |

|

|

2 erales |

70 |

140 |

|

|

Pedro González Alvarado |

59 vacas |

100 |

5.900 |

|

639 carneros |

16 |

10.224 |

|

|

381 puercos |

30 |

11.430 |

|

|

104 cochinos |

20 |

2.080 |

|

|

2 terneras |

50 |

100 |

|

|

Cristóbal Martínez de Triana |

78 vacas |

100 |

6.800 |

|

87 carneros |

16 |

1.392 |

|

|

200 puercos |

32 |

6.400 |

|

|

1 ternera |

50 |

50 |

|

|

Juan Roche |

92 vacas |

50 (I.A.) |

9.200 |

|

65 carneros |

16 |

1.500 |

|

|

52 puercos |

32 |

1.664 |

|

|

10 terneras |

50 |

550 |

|

|

14 cochinos |

20 |

280 |

|

|

3 erales |

70 |

210 |

|

|

Alonso de Sevilla |

60 vacas |

100 (I.A.) |

6.000 |

|

79 carneros |

16 |

1.264 |

|

|

200 puercos |

32 |

6.400 |

|

|

41 cochinos |

20 |

820 |

|

|

Lope de Villarreal |

51 vacas |

100 (I.A.) |

5.100 |

|

158 puercos y |

32 los puercos y 50 la ternera |

5.156 |

|

|

30 carneros y |

16 los carneros y 20 los cochinos |

520 |

|

|

Antón García Lagares |

5 carneros |

16 (I.A.) |

80 |

|

228 puercos |

32 |

6.296 |

|

|

Alonso el Tuerto, Fernando el Tuerto y Miguel Sánchez el Tuerto |

75,5 vacas |

100 (I.A.) |

7.550 |

|

14 terneras |

42 |

600 |

|

|

100 puercos |

35 |

3.500 |

|

|

33 carneros y |

20 los carneros y 70 el eral |

808 |

|

|

Juan de Arcos |

105 vacas |

100 (I.A.) |

10.500 |

|

104 carneros |

16 |

1.664 |

|

|

151 puercos |

35 |

5.635 |

|

|

Alonso Gil de la Carretería |

11,5 vacas |

100 (I.A.) |

1.150 |

|

4 carneros |

16 |

74 |

|

|

76 puercos |

35 |

2.310 |

|

|

Rodrigo Alfonso de Jerez |

10 vacas |

100 (I.A.) |

1.000 |

|

236 carneros |

16 |

3.776 |

|

|

183 puercos |

35 |

6.510 |

|

|

Juan de Amor |

5 vacas y |

100 las vacas (I.A.) y 50 las terneras |

750 |

|

19 carneros |

16 |

304 |

|

|

99 puercos |

35 |

3.465 |

|

|

Juan López Merchante |

20 puercos y |

25 los puercos y 20 los cochinos |

560 |

|

Antón Lorenzo |

11 puercos |

30 (I.A.) |

330 |

|

6 ovejas |

10 |

60 |

|

|

Morán |

30 puercos |

20 |

600 |

|

El Pafero |

4 puercos |

15 |

60 |

|

Pedro Álvarez Cintero |

15,5 vacas y 1 eral |

100 las vacas y 70 el eral |

1.620 |

|

139 puercos |

32 |

4.448 |

|

|

Juan Guillén Merchante |

36 puercos |

20 |

720 |

|

Fernando García Merchante |

36 puercos |

20 |

620 |

|

Morales Merchante |

41 puercos |

20 |

820 |

|

Melgarejo |

2 vacas |

50 |

100 |

|

Juan de Gallegos |

185 carneros |

10 |

1.850 |

|

Antón López |

24 ovejas |

10 |

240 |

|

Antón Lorenzo |

6 puercos |

35 |

210 |

|

Juan Marín |

225 vacas |

100 (I.A.) |

22.500 |

|

34 terneras |

50 |

1.610 |

|

|

El dicho fiel para su comer |

2 vacas y |

600 |

|

|

Bustamante |

100 carneros |

250 |

|

|

Pafo de Burgos |

190 |

||

|

CUARTA PARTE DE LA RENTA ENTRE EL 22 DE ENERO Y EL 6 DE MARZO |

18.272 |

||

|

CUARTA PARTE LA RENTA ENTRE EL 26 DE ABRIL Y FIN DE AÑO |

476.761 |

||

|

TOTAL |

495.044 |

||

Fuente: AGS, EMR, leg. 29, fol. 203.

Esta tabla 2 nos aporta muchas enseñanzas sobre la recaudación de la renta y la venta y consumo de carne en la ciudad.

En el primer caso, hay que comenzar diciendo que no cuadra la suma de lo pagado como alcabala con los totales finales. La explicación para este desfase de 17.948 mrs. puede deberse a errores en las anotaciones o a desacuerdos entre el fiel y algunos carniceros a los que les reclamó ciertas sumas, que éstos alegaron no deber. Como 6.220 mrs. que otro fiel, Martín de Alcalá, mandó pagar al carnicero Alonso Martínez, que debía entregarlos a Juan de Guzmán, señor de Teba; y que éste le reclamó ante el asistente de la ciudad. O los 29.056 que le fueron suspendidos. Aparte de los réditos de la renta que fueron a parar a la cámara regia, a gastos militares o a instituciones, como monasterios, o particulares, generalmente beneficiarios de juros situados sobre la misma, satisfechos directamente por parte de los recaudadores y fieles, éstos destinaron otra porción de lo colectado a los gastos de recaudación (tabla 3):

Pero, sin duda, el gran desfase lo hallamos entre lo habido por el fiel Abencemerro, 495.044 mrs., que se supone fue la cuarta parte de todo lo recaudado por la alcabala de las carnicerías ese año 1481, y lo ofertado por de las Casas y los otros arrendatarios, que según las cuentas de la hacienda regia (tabla 1) ascendió a 950.000 totales. Esto es, ese año se habrían recaudado finalmente unos dos millones de maravedís en esta renta, cuando en principio había sido arrendada por apenas uno. Sin que de momento tengamos explicaciones de esta excesivamente abultada diferencia, pues no eran normales en los arriendos ganancias superiores al 15-20 %, y menos una como esta que podía haber sido del 400 %.

En cuanto a la información sobre la venta de la carne que podemos obtener de las tablas arriba vistas, corrobora la que se tenía sobre las carnicerías de la ciudad. En ella existió una en el barrio de la Mar y otra en el de los Genoveses. El resto de las urbanas, en un principio fueron un monopolio real. En algún momento de su reinado, Alfonso X donó a los carniceros sevillanos, por juro de heredad para ellos y sus herederos, las tiendas y las tablas de las carnicerías de San Salvador, San Isidro y la de la Feria, a cambio de que en adelante abonase cada uno por cada tabla 3,5 mrs. anuales. Las principales tiendas de carnicería se hallaban situadas en el centro urbano, entre las collaciones de S. Salvador y S. Isidoro, como vemos en la tabla 3, en la calle denominada, por ello, de las Carnicerías[11]. Otras estaban distribuidas por los barrios. A mediados del siglo XV, entre ellas, la del Caño Quebrado, cerca de la Feria, y la de la calle de los Catalanes; más las de los clérigos de la catedral, situadas en el Colegio de San Miguel, la de los judíos, en su barrio, y la de los mudéjares[12]. A finales del siglo XV comenzó a formarse un mercado extramuros cerca de la Puerta del Arenal, donde en 1497 construyó el concejo dos tablas de carnicería y unos asientos arrendados a vendedores. Por estas fechas había también una carnicería en Triana y en la calle Baños. Hacia 1505 existían un total de 28 tiendas o tablas de carnicería, más algún que otro puesto esporádico, cuando se propuso que su número fuese reducido a 22. Más o menos las que había algo más de 100 años antes, pues en la urbe, a fines el siglo XIV, se censan no menos de 23 carniceros, repartidos por casi todas las collaciones[13].

Tabla 3. Costas de la recaudación de la cuarta pare de la alcabala de las carnicerías de 1481 por parte del fiel Isaac Abencemerro.

|

Costas |

Mrs. |

|

12 guardas que estaban en las carnicerías, a 400 mrs./mes por cabeza, entre el |

1.187 |

|

Alquiler de una casa que tenía en S. Salvador, entre el 22/01-28/02, a 300 mrs./mes |

366 |

|

Alquiler de la casa de las carnicerías del Caño Quebrado, 100 mrs./mes, 500 mrs., |

125 |

|

11 guardas que tomó en las carnicerías de la ciudad, entre 20/04-31/12, 8 meses |

24.444 |

|

De alquiler de las casas susodichas entre 20/04-31/12, 400 mrs./mes |

3.300 |

|

Total de lo gastado en guardas y casas, según testimonio de Pedro del Alcázar, |

29.056 |

|

Fueron suspendidos al fiel por su salario |

14.850 |

|

Más tomó para sí 30 mrs. por millar de gastos administrativos, de los antedichos 14.850 |

Fuente: AGS, EMR, leg. 29, fol. 203.

Gráfico 2. Cantidad de reses consumidas entre abril y diciembre de 1481, por variedades.Fuente: tabla 2.

No de todos los presentes en la tabla 1 se dice que eran carniceros. Es posible que los que se apellidan Merchante fuesen, en realidad, mercaderes de ganado. También hay claramente otros particulares que tajaron carne para consumo propio familiar, como el tal Melgarejo, con apenas 2 vacas. O el mismo fiel, Isaac Abencemerro[14], que no sería carnicero de profesión, y que adquirió esos ocho meses otras 2 vacas y 53 carneros.

Pasemos a ponderar las variedades de carne consumida.

La carne más ingerida en la dieta bajomedieval castellana fue la de carnero, seguida de la de puerco. Pero, como hoy día, la más apreciada fue la de vacuno y ovino joven, y la de ciertas aves, algunas casi exóticas –capones, ocas, faisanes, perdices…–. Aunque, a diferencia de los hábitos actuales, se demandaba más la del ganado añejo, vacas, que la del joven, terneras y erales, que eran, junto con cabritos y cochinillos, en mucha mayor medida que hoy, un alimento de lujo, consumido sólo ocasionalmente, incluso en la mesa de los más poderosos. Lo mismo se puede decir de la carne de los ovinos, bastante más adquiridos los añosos, como los carneros, e incluso las ovejas, que en la actualidad no tienen mercado, frente a los corderos, que son ahora los predilectos, pero que entonces eran, como todo el ganado joven, bienes suntuarios excepcionales. En cuanto al de cerda, como en las otras especies, en la economía del momento se impusieron las cabezas más añejadas, las de los puercos, frente a las más recientes, de los cochinos –que serían nuestros cochinillos y cerdos de hasta 6 meses–.

Esta preferencia por reses de mayor edad, de carne más dura y correosa, frente a las jóvenes, más tiernas y digestibles, no habría sido cuestión de sabor, sino un hábito impuesto por las necesidades económicas; pues el mayor tamaño de las piezas hacía que cundiesen más que las recentales[15]. Es una cuestión de partos. Así, por ejemplo, una vaca puede tener a lo largo de su vida unas seis crías, con un período de gestación de unos nueve meses. Si se las sacrifica jóvenes, cuando pesan menos que adultas, los kilogramos totales de carne de las crías de cada vaca a lo largo de su existencia son muchos menores. Además, en el caso del ganado bovino el mayor uso de carne de reses añosas venía impuesto, en parte, por el hecho de que algunas de ellas se sacrificaban tras dejar de resultar útiles como animales de labor o tiro, por su avanzada edad.

Es una suerte que contemos con los datos de consumo de carne del fiel de la renta y su gente desde mayo a diciembre, ocho meses en los que ingirieron 2 vacas y 53 carneros. Si extrapolamos esta cifra a 12 meses –los judíos no observaban la cuaresma–, nos da una cifra de 3 vacas y 79,5 carneros al año. Abencemerro fue miembro de la oligarquía sevillana de la época. Todo indica que no se habría encontrado en la cúspide de esa burguesía mercantil e inversora del período, pero sí en un escalón inmediatamente inferior. De forma que ya sabemos la carne por término medio que adquiría una de estas familias anualmente; si obviamos que nos encontramos en un ejercicio en el que hubo una epidemia de peste, de la que no podemos mensurar el impacto que tuvo en la demanda de alimentos en general, y en este tipo de núcleos familiares en particular.

Como vemos, el grueso fue la carne de carnero, unas 6,6 cabezas al mes, o entre 1,3 y 1,5 a la semana, o unas 1,4 de media –el resultado es el mismo si se dividen los 79,5 carneros por las 52 semanas del año–. Si consideramos que un carnero adulto alcanza un peso de entre 79 y 125 kg, esto nos da una media por res de unos 100 kg; si bien por los datos que podemos ver luego de París a mediados del siglo XIV, de cada carnero se aprovechaban por entonces unos 13 kg para su venta; mientras que en Barcelona en 1462 eran unos 16 –hoy día un cordero puede producir entre 27 y 33 kg de carne, gracias a las técnicas modernas de engorde y a la selección de especies; mientras que en la Barcelona de 1462 solamente llegó a los 7,3 de media, lo que nos habla de animales casi recién nacidos–. Si tomamos esta última cifra por más cercana, suponen 22,4 kg de carne de esta variedad a la semana para la familia, o 3,2 diarios. Si sus componentes habrían sido entre 4-5 –como se calcula de media para las unidades familiares medievales–, unos 4,5, por tanto, salió cada uno a 5 kg semanales, o 0,7 diarios. A los que añadir las otras clases de carne y demás alimentos. Cantidad algo abultada, pues en ella se comprendería asimismo el género consumido por el servicio doméstico del hogar.

Surge así la pregunta de por qué no adquirió estas viandas en las carnicerías locales, en la de los judíos, dada su religión, donde podría haber elegido los cortes a su gusto y en la cantidad deseada. La respuesta que parece más lógica es que su capacidad económica, y su labor de fiel de la alcabala, le permitían comprar el mejor ganado vivo y disponer de un matarife de su confianza que lo sacrificase y tajase según sus indicaciones, y el ritual kosher, para luego llevarse a casa toda la pieza y estar seguro de su calidad y condiciones de frescura y conservación antes de consumirla.

Se le unió al carnero en la mesa de Abencemerro y los suyos la vaca. Nada de puercos ni cochinos, dada su religión, mientras que los corderos, las ovejas y la ternera las habrían adquirido de forma ocasional, ya en la propia carnicería de los judíos, como el resto de los consumidores; y las aves, en el mercado de la volatería, o recova; y, la caza, en la calle a la que dio nombre. Las vacas adultas para carne suelen tener un peso de entre 550 y 600 kg, mientras que su rendimiento actual es de un 60 %, unos 300 kg en canal; pero en París los bueyes vendidos en sus carnicerías hacia finales del siglo XIV, que luego veremos, pesaron de media solamente 186, y las terneras, 49,5; mientras que, en Barcelona, en 1496, 134,5 y 39, respectivamente[16]. En este caso usaremos la media parisina por ser más cercana en clima a Sevilla que Barcelona, como posteriormente expondré. Si hacemos la misma operación que en el caso anterior, nos da que la familia consumió unos 511,5 kg de esta vianda ese año (186 kg por 2,75 vacas), 42,6 mensuales, 9,4 semanales o 1,3 diarios. Esto es, la mitad de la carne de carnero de la que los Abencemerro y sus servidores dispusieron al día durante 1481. Lo que hace que estemos hablando de un total de casi 4 kg diarios, entre ambas variedades, o de 0,8 por persona, que nos informan de la condición social elevada de esta parentela. Y de esa dieta carnívora que predominó entre los privilegiados de la Europa medieval. Pero se trata de hábitos diferentes a la tónica general de lo que ocurrió en Sevilla, donde, como comprobaremos, se comió más vaca que carnero. Disparidad que puede estuviese motivada por la religión y costumbres de los Abencemerro.

Según lo antedicho, ¿qué habría ingerido ese año 1481 un consumidor medio sevillano?

Los datos del gráfico 2 cifran en 5.920 los carneros vendidos en unos 8 meses, lo que haría 8.140 anuales, o en unos 11 meses, los 12 del año menos los 40 días de la cuaresma. Que, a su vez, son 150,7 semanales. Números que hay que multiplicar por 4, pues, como sabemos Abencemerro sólo recaudó ¼ de la alcabala de las carnicerías, y a los que había que añadir lo vendido en la carnicería de los judíos –gravado con la alcabala de la carne y vino judiego, del partido de la madera; que dejó de arrendarse por esas fechas– y en la de los mudéjares; para las que no contamos con información. Así, estaríamos hablando para la Sevilla finisecular de más de 32.560 carneros anuales, o casi unos 603 semanales. Pocos, si los comparamos con los 3.080 semanales del París de finales del siglo XIV, o los 40.000 anuales de la Barcelona de 1462[17]; localidades más pobladas, y puede que más ricas, que Sevilla, hasta el despegue definitivo de esta última ya a comienzos del siglo XVI, tras la conquista de América. La ciudad del Guadalquivir contó hacia 1483-89 con unos 6.896 vecinos, que para traducirlos a habitantes podemos emplear el multiplicador anterior de 4,5 personas por familia; lo que hace un total de unos 31.000 seres humanos, a los que habría que sumar los moradores habituales no avecindados y las gentes de paso durante estancias no muy prolongadas, que aquí no voy a cuantificar[18]. Ello nos da una ratio de 4,7 carneros anuales por familia (vecino), muy por debajo de los 79,5 adquiridos por los Abencemerro; que, queda claro, se situaron entre la elite privilegiada local, con un 202 % por encima de la media de adquisición de carneros al año. De manera que tenemos una ingesta anual por sevillano de prácticamente 1 carnero por año; o 16 kg anuales de esta carne. En 2019, en España, se dio un consumo medio de cordero –no lo comparo con el carnero que está prácticamente ausente en la actualidad de nuestras mesas– de 1,34 kg por habitante, números muy dispares; pero hoy día esta variedad es marginal frente al pollo y otras aves, que encabezan la dieta del español medio, que alcanza los 100 kg anuales de carne (según la FAO)[19]. Asimismo, como se observa en el gráfico 2, se puede considerar al cordero como residual en la Sevilla finisecular, como parece lógico para un artículo que era considerado de lujo.

En cuanto a las vacas, son 2.016 de la alcabala de Abencemerro de 8 meses, o unas 2.272 de los 11 meses del año en los que se podía consumir carne; que, multiplicadas por 4, pues, como he dicho, las cuentas del fiel eran de ¼ de la renta, dan unas 11.088 cabezas anuales totales. Prácticamente 1/3 que los carneros. Aunque, si lo traducimos a kilos, serían unos 520.960 de la especie ovina y unos 2.062.368 de la vacuna; esto es, casi un 400 % de la segunda. Se trata de algo que guarda cierta sintonía con lo ocurrido en París, donde a finales del siglo XIV frente a los 40.040 kg mensuales de carnero que se vendían en sus carnicerías, se despachaban 95.604 de buey; casi un 164 %. Lo que rompe con la afirmación de que la carne más ingerida en Europa era por entonces el carnero. Regla en la que se darían notables excepciones, como estas de París y Sevilla, que hay que explicar por las peculiaridades de la cría de ganado en su entorno, como abajo veremos. Frente a ello, la Barcelona de 1462 registró una demanda de carneros de 40.000 anuales, o unos 636.489 kg; frente a las 700 cabezas de buey, vaca, toro o vaca brava, por unos 94.248 kg, apenas el 15 % que los carneros[20]. En línea con dicho de la preponderancia de los ovinos frente a los bovinos en la sociedad de la época; sobre todo en climas más secos como el mediterráneo catalán. Frente a los más húmedos, y con mayor abundancia de pastos, caso del atlántico parisino o sevillano, en especial el de las montañas del norte y sur del reino hispalense, como las de Sierra Morena o Grazalema[21].

Si vamos a las cifras por persona, los algo más de 2 millones de kilos anuales sevillanos se traducen en 66,6 por habitante, frente a los 13 de carnero. Esto da 0,1 kg de vaca y 0,03 de carnero diarios, o 0,13kg de media, frente a los 0,8 de los más ricos, como los Abencemerro. Pero, a diferencia de éstos, para los cuales la vaca y el carnero fueron las únicas carnes en su mesa, al menos de las que nos han llegado datos, el resto de sevillanos cristianos sumó a esos 0,13 kg diarios de estas variedades, las de otras especies de cuadrúpedos, como ahora veremos. Como he dicho para los corderos, al hablar de los ovinos, en el caso de los bovinos, en Sevilla el consumo de ternera y eral fue marginal, como igualmente se espera de alimentos considerados de lujo.

Vayamos con la carne de cerdo. Nuevamente los animales adquiridos fueron muy mayoritariamente añosos y de mayor tamaño, los puercos, frente a los más jóvenes cochinos, de los que, como en los casos anteriores de las otras variedades recentales, su consumo se puede considerar marginal. Estamos hablando de 4.586 puercos en las cuentas de 8 meses de Abencemerro, lo que hace unos 6.305 anuales, que hay que multiplicar por cuatro, como en los casos anteriores; en total, 25.220. Hoy día de un cerdo de 90 kg se pueden extraer unos 49. En el París de mediados del XIV se sacrificaron semanalmente 600 de estos animales, con unos 25.650 kg, o 42 por cada uno. Y, en la Barcelona de 1462, con 400 cabezas anuales –más otras 2.000 de cochinillos–, por 17.136 kg, dan de media 42,8[22]. Ambas medias son muy similares entre sí y cercanas a las actuales, pero hay que tener en cuenta que estamos comparando cerdos, animales de entre 3-6 meses al ser sacrificados, frente a los varios años que podían alcanzar los puercos medievales. De nuevo las técnicas modernas de engorde y selección racial vemos que han operado milagros. En cuanto al consumo per cápita. Si multiplicamos las 25.220 reses hispalenses de 1481 por los 42 kg de media, dan un total de 1.059.240, divididos entre 31.000 sevillanos, sale cada uno a 34,1 kilos por año, o 0,09 diarios. Casi tanto como la vaca.

En total, si despreciamos las variedades jóvenes (ternera, eral, cordero y cochino) y las ovejas, de consumo marginal en Sevilla, un habitante medio dispuso el año 1481 de unos 0,1 kg de vaca, 0,03 de carnero y 0,09 de cerdo diarios, o 0,22 kg de carne de mamífero en su mesa cada jornada. Se hace imprescindible explicar con más detalle esta peculiaridad de la abundancia del vacuno en la dieta hispalense, el 55 % (tabla 4), en línea con lo ocurrido en París, con el 68,8, y frente a Barcelona, sólo el 12,1[23], en un apartado dedicado a la cría de ganado que seguirá al presente. Pero antes, vayamos con su precio relativo y con las otras carnes, la volatería y la caza[24].

Tabla 4: consumo de carne en Sevilla y tributación fiscal relativa por variedades con respecto a las vacas (1481).

|

Variedad |

Nº reses |

Kg/res |

Kg totales |

% |

Kg/persona/día |

Tasa relativa |

Por kg |

|

Vaca |

11.088 |

186 |

2.062.368 |

55,00 |

0,100 |

100 % |

100 % |

|

Eral |

319 |

||||||

|

Ternera |

1.562 |

49,5 |

77.319 |

2,00 |

0,006 |

50 % |

153 % |

|

Puerco |

25.220 |

42 |

1.059.240 |

28,30 |

0,090 |

33 % |

168 % |

|

Cochino |

1.028 |

2,4 |

2.467 |

0,06 |

|||

|

Carnero |

32.560 |

16 |

520.960 |

14,00 |

0,030 |

20 % |

140 % |

|

Cordero |

588 |

7,3 |

4.292 |

0,11 |

157 % |

||

|

Oveja |

566 |

12,2 |

6.905 |

0,18 |

|||

|

TOTAL |

72.931 |

3.733.551 |

0,226 |

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de las páginas precedentes.

No sabemos cuánto costaron las reses en las carnicerías, al por mayor, antes de su venta minorista, pero sí podemos saber su valor relativo entre ellas, según fueron tasadas por el fiel alcabalero[25]. El procedimiento que empleó el mismo para recaudar el impuesto, que sería por tanto el habitual, no fue el de pesar cada animal, multiplicar sus libras por el precio mayorista en ese momento y exigir a cada carnicero el 10 % (el tipo impositivo de las alcabalas generales), sino que, como se aparecía en la tabla 1, llegó con cada uno a una iguala, o estimación de a cuánto gravaría cada variedad de carne, fijando una tasa por cabeza a cada clase. Que estas tasas no fuesen iguales para todos carniceros nos habla de que se ajustaban, muy posiblemente, en función de la cantidad de un mismo tipo puesto a la venta, a más número menor gravamen, o de su calidad, a animales más escuálidos y menguados, menor punción. Así, queda claro que la vaca era la carne más gravada en términos absolutos, con una accisa de entre 95-100 mrs. por cabeza, por su mayor peso. Frente a ella, una ternera lo estuvo por tarifas de entre 47,5-50 mrs.; el carnero, con un gravamen de entre 13-20, habría alcanzado 1/5 de las vacas; y, el puerco, con entre 35-30, 1/3. Como la ternera no pesó la mitad que una vaca, sino sobre la cuarta parte (el 26,6 %), pero fue gravada con la mitad de la exacción que la primera, ello significa que lo fue en un 53,2 % más. El carnero, frente a la vaca tributó un 20 %, como acabo de decir, mientras que su peso fue un 8 % del de esta res, por lo que su gravamen relativo por kg era del 40 % superior al de la vaca. El cordero pagó un 7 % de la vaca, pero pesó solamente un 4 %, por lo que su exacción fue un 57 % mayor[26]. Finalmente, el puerco fue tasado en un 33 % frente a las vacas, y pesó un 22,5 %, de manera que su tributación relativa fue un 68 % más alta. Esto nos arroja unas cifras que ya he apuntado, que sitúan a la cría de ganado en el entorno sevillano como muy competitiva en bovino –por los buenos pastos, como ya he dicho, y porque se podría trasladar por sí misma a la ciudad–, la carne de res de consumo más corriente; algo menos en la ovina –puede que por una cuestión de aprovechamiento de los yerbazales disponibles, más eficiente por parte de los bóvidos–; y, en mucha menor medida en la de cerda –posiblemente por la menor movilidad de estos animales en las largas distancias–[27].

La carne analizada hasta aquí no fue la única que se consumió en Sevilla. Según vimos en la tabla 1, también sus habitantes comieron cabritos, que se comprendían en la alcabala de las carnicerías; aunque en 1482 y en 1501 este ramo de renta se arrendara aparte de la misma. Sin embargo, no hemos visto esta variedad en las cuentas de 1481 del fiel Abencemerro. Lo que me lleva a pensar que ese año, y algún otro, el cabrito, por su poca presencia en la mesa de los hispalenses, se recaudase y contabilizase junto con el cordero, dada la similitud de ambos tipos de viandas. Y, solamente, cuando su demanda aumentase se cobrase por sí mismo, incluso en miembros de renta aparte, como los dos ejercicios antedichos. Además, en cuaresma sí que se despachó carne. Aparte de la de los judíos y mudéjares, la de cristianos enfermos, que la podían ingerir por prescripción médica, puede que también las embarazadas, y la de quienes gozaban de bula o de algún tipo de merced. Como se indica en la tabla 1, estos exentos de la abstinencia general de la cuaresma debían adquirirla directamente en el campo que rodeaba la urbe, tres días antes de Pascua Florida –o más bien sería hasta tres días antes de Pascua Florida, o Domingo de Resurrección[28]– pues, desde miércoles de ceniza hasta dicha Pascua permanecían cerradas las carnicerías urbanas donde se surtían los cristianos. Además, como ya he apuntado, los vecinos de la ciudad se nutrieron, aparte de con estos cuadrúpedos mamíferos domésticos, con volatería y con caza; gravadas con la alcabala de aves y caza, del partido de la madera (gráfico 3). Junto a esta última, existió el almojarifazgo de aves y caza, o una punción de un 5 % sobre estos géneros que entraron en la urbe procedentes de su tierra, más allá de un radio de 5 leguas; que, una vez vendidos en ella, estaban sujetos, además, a la antedicha alcabala. De modo que, si suponemos que la mayor parte de la volatería de corral adquirida en Sevilla provendría de su entorno más cercano, por la facilidad de su cría en cualquier medio, incluso en los más próximos a las metrópolis, lo que ahorraba costes de transporte para su venta en los mercados urbanos, este almojarifazgo afectó, sobre todo, a la caza venida, en su mayor parte, de las serranías lejanas del norte y sureste hispalense. En este período, el concepto de caza se circunscribía a las piezas menores, aves y conejos, pues las mayores se capturaban en monterías. Las ordenanzas de Sevilla, según dispuso Fernando el Católico en 1486, no permitían la caza en un radio de 5 leguas en torno a la ciudad, en la zona de la Campiña, y de 7, en la del Aljarafe, pues se quería preservar allí a estos animales silvestres para alimentar y se cebar los halcones de los caualleros de la dicha cibdad, y los del rey[29].

Gráfico 3. Alcabala de las carnicerías y otras afines, en mrs. Fuente: AGS, EH 11-12,tabla 1 y González Arce 2019, pp. 56-74.

Lo primero que hay que señalar con arreglo al gráfico 3 es la relativa estabilidad de la curva de las carnicerías, que apenas osciló entre los 800.000 mrs. en los ejercicios en los que estuvo más baja, 1478 y 1479, y los 1,2 millones de los años finales; una variación del 150 %. Lo que se compadece con una exacción sobre un bien de primera necesidad que siempre registró una alta demanda pero que tuvo una suficiente oferta. Frente a, por ejemplo, la curva de la alcabala de las bestias –otro ramo del partido de la madera que he colocado aquí para que sirva de contraste con las de consumo de carne–, que recaía sobre la compra de equinos, tanto para monta, caballos y mulas, como de tiro y carga, asnos y acémilas. Que experimentó altibajos mucho más bruscos y extremos –entre los 50.000 mrs. y los 148.000, un 296 %–, como correspondía a un artículo de lujo, en el primer caso, o un equipamiento agrícola, industrial o comercial, en el segundo, en el que se invertía cuando la situación económica lo permitía.

Pero lo interesante del gráfico 3 es comparar la evolución de la curva de las carnicerías con la de la de aves y caza, y ambas –las dos de las alcabalas, pues la del almojarifazgo la comentaré por separado– con el crecimiento de la población de la ciudad.

En el primer caso, al principio las dos curvas parecen tener un comportamiento inversamente proporcional que nos aporta mucha información. De 1476 a 1477, las dos cayeron algo, como correspondía a un período turbulento de guerra civil sucesoria entre los nuevos monarcas, los Reyes Católicos, y la legítima heredera al trono, Juana, sobrina de la reina. La guerra se prolongó hasta 1479, lo que marcó al principio esta caída y luego el estancamiento de los ingresos de la alcabala de las carnicerías. Frente a la de las aves y caza, que, tras una bajada inicial de 1476 a 1477, se recuperó y se multiplicó por cuatro hasta 1480, como corresponde a una carne más barata –ya he dicho que las aves de lujo como faisanes, capones, perdices, codornices, y puede que conejos, registraron un consumo marginal, y que en esta exacción predominarían gallinas y pollos[30]– de mayor demanda en períodos de recesión, como este de enfrentamiento bélico, frente a la más cara de vaca, carnero o los otros mamíferos. Terminada la guerra, la que se recuperó fue la curva de estas últimas variedades, años 1480-82, en detrimento de la de las aves, que incluso bajó a la mitad en 1482. A renta más alta, por el final de la guerra, mayor mercado de bienes de mayor calidad y precio, como la vianda de los cuadrúpedos frente a la volatería. Entre 1484 y 1487 sendas variables permanecieron átonas. La primera, la de las carnicerías, se mantuvo así hasta 1492; mientras que la otra registró un ligero ascenso a partir de 1488. En adelante ambas crecerán con fluctuaciones, a buen seguro estimuladas por el incremento de la población local, que se tradujo en un mayor consumo de carne. Como ya he adelantado, a finales de siglo, y en especial en 1502, se dio escasez de género en la ciudad, lo que se refleja en la reducción de la recaudación fiscal de los años previos.

Como he dicho más arriba, los vecinos registrados en 1483-1489 fueron unos 6.896, mientras que en 1533 sumaron 9.161; lo que significa que la población habría pasado de unos 31.000 habitantes, en el primer caso, a unos 41.000, si multiplicamos ambas cifras por 4,5, como hice anteriormente[31]. Lo que da un crecimiento demográfico en esos 50 años de unas 10.000 personas; a un ritmo del 0,6 % anual. Entre 1484, ejercicio en el que podemos dar por acabadas las perturbaciones del mercado de la carne hispalense, causadas por la guerra civil sucesoria y la epidemia de peste de 1481, hasta 1505, la alcabala de las carnicerías pasó de un valor de en torno al millón de maravedís, a unos 1,25 millones, esto es, una variación del 125 %; que, repartida entre los 22 años del período, da un crecimiento medio de las alcabalas de un 0,8 anual, similar al aumento medio de la población arriba visto del 0,6 %. En cuanto a las aves y caza, pasaron de 15.000 mrs. en 1484, a 45.000 en 1503. Un período de 20 años en el que subieron un 300 %, a un ritmo medio de un 15 % anual. De forma que se dio un repunte mucho mayor del que cabía esperar por los cambios demográficos arriba vistos. No tenemos datos para saber a qué se debió esta disparidad con el más razonable comportamiento de la curva de las carnicerías, pero puede que tuviese que ver con los sectores de la demanda. Un alza generalizada de los recursos, que todo indica tuvo lugar en la ciudad en los años 90, en especial tras el descubrimiento y conquista de América y Canarias, habría conducido a esta expansión de la población y, con ella, de la demanda de carne en general. Pero, un desigual reparto de la riqueza –a la capital habrían inmigrado gentes sin recursos de poco poder adquisitivo, en busca de oportunidades por las nuevas expectativas económicas–, puede que hubiese permitido a una minoría privilegiada, cada vez más rica, consumir más carnes caras de lujo, como las aves suntuarias tipo faisán y capón; mientras que una mayoría con menor renta relativa se habría visto constreñida a comer más carnes baratas de la volatería de menor calidad, como gallinas.

En cuanto al almojarifazgo de las aves y caza, en general tuvo un comportamiento simétrico al de la alcabala de las aves y caza, como parece lógico, por ser en parte los mismos géneros gravados con dos exacciones, una por su importación y otra por su venta. Sin embargo, se aprecian divergencias explicadas por el hecho antes expuesto de que la mayor parte de la volatería provendría del propio entorno urbano, y por ello no estaría sujeta a almojarifazgo, y la caza, de las lejanas sierras del reino, concernida, por tanto, por el pago del citado canon. Esto nos permite apreciar que, desde 1497 se dio una caída relativa de la caza –almojarifazgo de aves y caza– frente a las aves –alcabala de aves y caza–, que experimentó un crecimiento sostenido, puede que en línea con lo dicho anteriormente: un aumento generalizado de la riqueza en la ciudad en términos absolutos, pero un desigual reparto de la renta, que llevó a un mayor consumo de aves más baratas por el común de la población, y a una reducción del consumo de caza más cara, pues los ricos eran más ricos, aunque menos numerosos, y la carne tiene una demanda inelástica, que no aumenta en la misma proporción que el patrimonio de su clientela. Esta explicación se compadece con el mercado de textiles, pues desde los años 80 se aprecia una caída progresiva de la compra de tejidos de lana, que, grosso modo, podemos identificar con los propios de la clase media urbana; una subida de los de seda, adquiridos por los más cresos; y de los de lienzo, los más baratos y accesibles para los grupos menos acomodados. Esta tendencia se aceleró a partir de 1497, con la reforma monetaria de ese ejercicio, y tras la crisis de subsistencias de 1504 y los años siguientes. No obstante, de momento carecemos de más datos para seguir explorando esta hipótesis[32].

No diré nada aquí de la curva de la alcabala del queso y lana, pues en ella parece que pesó más la materia prima que el alimento derivado, entre otras, de la leche de las mismas ovejas de las que se extrajo dicha lana; la cual dejo para su análisis en otro trabajo sobre la industria textil sevillana. En cuanto a la curva de la leche[33], afrecho (salvado o pienso) y ceniza, todo apunta a que se trata de un ramo de renta surgido de un agrupamiento heterogéneo de derechos que no habrían tenido mucha relación entre ellos, pero, que, en cualquier caso, evolucionó de forma paralela a los otros ramos de renta aquí vistos, al socaire del crecimiento de la población local.

3. El ganado de carne en Sevilla

La Baja Andalucía fue una de las regiones ganaderas más importantes de la península Ibérica; y Sevilla, como la ciudad más poblada de Castilla, sobre todo a partir de estas postrimerías del siglo XV, el principal centro consumidor de carne. Incluso la gran disponibilidad de género posibilitó que la urbe fuese un mercado de abasto para localidades tan lejanas como Valencia[34].

Como ya he adelantado en el apartado anterior, la mayor parte del ganado consumido en Sevilla fue vacuno, por encima del ovino y el porcino. En sintonía con las condiciones que ahora veremos para su cría. En cifras, a finales del siglo XV y comienzos del XVI la cabaña ganadera hispalense estaba compuesta por un 14 % de vacuno, 15 % boyal, 30 % ovino, 17 % caprino, 15 % porcino y el resto caballar, mular y asnal. Lo que no coincide exactamente con la cesta de la compra arriba vista, donde, como vimos, predominó la vianda de vacuno, con un precio muy competitivo frente a la ovina y porcina. Pero es que no toda esta carne acabó en la mesa de los sevillanos, sino que, como acabo de decir, parte de ella se exportó, sobre todo el carnero, rumbo a la Corona de Aragón.

En cuanto a su distribución geográfica[35], el mayor volumen de ganado se concentró en la comarca de la Campiña (Utrera, Lebrija, Écija, Carmona, Arcos y Jerez), al sur de Sevilla, con abundantes pastizales y unas zonas poco pobladas y casi inexplotadas agrícolamente en las marismas del Guadalquivir y en la frontera con Granada, la Banda Morisca; en especial el Campo de Matrera. En ella destacaron sobre todo las reses bovinas y porcinas. Las primeras pastaban en los extensos herbazales; y estas últimas pacían en las rastrojeras y en los abundantes bosques de encinas. La otra gran comarca ganadera, como he apuntado más arriba, fue Sierra Morena, las vicarías de Constantina, Zufre y Almonaster, con 1/5 de todas las cabezas del arzobispado. Se trató de un terreno poco apto para la agricultura y muy accidentado. En ellas destaca el ganado menor, sobre todo caprino, por la mala calidad de las tierras. Mientras que escasea el porcino[36].

La abundancia de carne de vaca en la dieta de los sevillanos se explica pues por su cercanía a estas tierras poco pobladas y abundantes en pastos del sur y sureste de la capital, donde se practicó una ganadería extensiva muy competitiva, al estilo del oeste de los Estados Unidos durante el siglo XIX. En especial en las marismas del Guadalquivir cercanas a Sevilla. Extensas zonas despobladas con abundantes pastizales, donde pacían miles de cabezas de ganado vacuno y de otras especies. De las que sus rabadanes, que organizaban a lomos de equinos los grandes rebaños y hatos para los propietarios de dichos animales, tenían derecho a tener allí exentas hasta 15 vacas propias, mientras que los simples cuidadores o pastores podían apacentar hasta 10. Si los que custodiaban vacadas para otros tenían capacidad de sostener y poseer tal número de reses, es porque las ajenas con las que trabajaban serían asimismo muy numerosas, al estilo de los mayorales y cawboys, herederos de estas prácticas de pastoreo extensivo hispalenses que llevaron a Nueva España los colonos hispanos en el siglo XVI, según ha puesto de manifiesto The Hispanic Council.

Cercanas al sur de la ciudad se encontraban dos islas en las marismas del Guadalquivir, la Mayor y la Menor –antiguas Captor y Captiel–, próximas a Coria del Río y La Puebla del Río, donde había unas barcas para cruzar a ellas. Y así acceder a sus abundantes pastizales, donde solamente podían herbajar los ganados de los habitantes de la capital y los de su tierra, y no los trashumantes. De modo que allí pacían los rebaños de los vecinos de la ciudad, incluida la nobleza en ella residente, que suponían nada menos que el 18 % de la cabaña de todo el arzobispado. La mitad de los mismos propiedad de pecheros y la otra del patriciado hispalense y componentes del concejo local, poseedores de buena parte del ganado sevillano[37].

Anteriormente he hablado del almojarifazgo concejil hispalense, o conjunto de exacciones de los pueblos de su jurisdicción. En Coria y La Puebla, que se arrendaban en un mismo partido, sus mayores derechos eran los antedichos medios dispuestos por la ciudad para cruzar el Guadalquivir. Barcas a las que se cita ya en 1414, y cuyas tasas y derechos de explotación se solían comprender en dicho almojarifazgo. En tales lugares, además de las dos embarcaciones, una para pasar a la Isla Mayor, y otra a la Menor, en 1437 se habla de la barca del Borrego –posiblemente, pasaje con barca sito en el actual Cortijo del Borrego, al sur de La Puebla del Río–; la cual aparece en ocasiones posteriores, como en 1472. Y en 1478, cuando los arrendatarios del almojarifazgo de Coria y La Puebla solicitaron del consistorio sevillano que mandase repararla, pues estaba comprendida en dicha renta. Mientras que a partir de 1484 se sacó del arrendamiento, que mantuvo las otras, la barca de San Antón, que se arrendó en un partido independiente, pero todavía dentro del almojarifazgo de los pueblos de Sevilla[38].

Como la mayor parte de los ingresos de este partido de Coria y La Puebla del Río se habrían derivado del cruce en estas barcas del ganado que iba a pastar a estas islas despobladas del Guadalquivir, la evolución de las curvas del gráfico 4 que reflejan el precio por el que se arrendó durante el siglo XV nos habla, igualmente, del aprovechamiento creciente de estos pastizales para la cría de una cabaña ganadera asimismo en aumento. Tal y como lo demuestra la segregación en un partido independiente de la barca de San Antón, antes mencionada, dada su mayor rentabilidad gracias a esta actividad ganadera en expansión.

Gráfico 4. Evolución del almojarifazgo de Coria del Río y La Puebla del Río, en total (todos los partidos agregados), el almojarifazgo por separado (sin la barca de S. Antón desde 1483 y sin el almotacenazgo desde 1493) y la barca de S. Antón por sí misma, en mrs. Fuente: González Arce 2020, apéndices de la edición digital.

Como se aprecia en el gráfico 3, cuando en 1483 se separó del resto del arrendamiento la barca de S. Antón, el almojarifazgo local sufrió una fuerte caída, lo que denota el alto peso de la misma, y de los ganados que en ella cruzaban, en esta renta.

Algo similar a lo visto en las marismas habría ocurrido en la comarca de la sierra de Grazalema, en cuyas estribaciones se encontraba el asimismo extenso, despoblado y húmedo Campo de Matrera. Se trata de una región con unas de las mayores precipitaciones medias de toda la península Ibérica, con más de 2.000 mm anuales, por su clima atlántico, muy por encima de la Isla de Francia y otras latitudes norteñas de Europa, y muy propicio para la proliferación de praderas naturales; que, como hemos visto, permitió a los habitantes de París de finales del siglo XIV, como a los sevillanos de finales del XV, consumir más cantidad de carne de vacuno que de otras especies, en teoría de menor calidad y precio[39].

Tras adquirir las reses en estos territorios, como hemos visto más arriba, los carniceros o sus intermediarios las podían conducir directamente a Sevilla para su sacrificio y puesta a la venta; o aún podían pastar unos meses más en las inmediaciones de la ciudad, para un mayor engorde y recuperar el peso perdido en estos largos desplazamientos andando de varias decenas de kilómetros. Así, eran llevadas a la dehesa de Tablada, hoy un barrio al sur de la capital, propiedad de la cofradía de carniceros, junto con el Corral de la Vacas, que vimos sirvió para guardar el ganado, como la propia dehesa. Igualmente, pudieron pastar en la dehesa de Tabladilla, sita también al sur de la ciudad[40].

4. Conclusión

La suerte de disponer de los datos del arrendamiento al por menor de la alcabala de las carnicerías, perteneciente al partido de la alhóndiga de Sevilla, para casi todos los años de finales del siglo XV, así como de parte del género vendido por los carniceros en 1481, ha hecho posible una aproximación de detalle al consumo de carne, por variedades y por habitante, en esta importante ciudad. De este modo, se ha podido establecer cuánto, de qué clase e incluso por qué tipo de personas se ingirió este alimento. Al igual que la evolución de su demanda en el tiempo y según grupos sociales, en función de coyunturas económicas y otros factores que influyeron en ella. Asimismo, se ha comparado el caso sevillano con el de otras urbes para las que existen estudios similares, como Burgos, Barcelona o París.

Para llegar a la conclusión de que en el entorno de la capital hubo una gran abundancia de ganados para carne, dadas sus características naturales, clima atlántico húmedo y extensas praderas, que, por circunstancias bélicas, como la cercana frontera al reino enemigo de Granada, o por encontrarse en las marismas del Guadalquivir, no se destinaron a tierras de labor. Lo que hizo muy competitiva la cría en ellas de bovinos, así como de ovinos; que, dado su elevado número, permitieron a los habitantes de la ciudad disponer de gran cantidad de carne a precios muy asequibles. De manera que, a diferencia de otras latitudes del sur de Europa, ingirieron más vacuno, a priori más caro por la mayor dificultad en su alimentación, que precisaba de mayores pastos, que ovino, más fácil de sostener en las rastrojeras y eriales, pero que, aunque también proliferó, se destino en gran medida a la exportación hacia plazas lejanas, como Valencia. Junto a estas variedades, asimismo se han analizado las ventas de otras menos relevantes, como el porcino, la volatería y la caza.

5. Bibliografía citada

(1632): Ordenanzas de Sevilla, [Ordenanças de Sevilla que por sv original... Recopilacion de las Ordenanças de la mvy noble y muy leal cibdad de Sevilla..., (edición facsímil de V. Pérez Escolano y F. Villanueva Sandino, Sevilla, 1975)], Sevilla.

Banegas López, Ramón A. (2012), Europa carnívora. Comprar y comer carne en el mundo urbano medieval, Gijón.

Bello León, Juan Manuel; Ortego Rico, Pablo (2019), Los agentes fiscales en la Andalucía atlántica a finales de la edad media: materiales de trabajo y propuesta de estudio, Murcia.

Bonachía Hernando, Juan Antonio (1992), “Abastecimiento urbano, mercado local y control municipal: la provisión y comercialización de la carne en Burgos (siglo XV)”, Espacio, tiempo y forma. Serie III, Historia medieval, 5, pp. 85-162.

Carmona Ruiz, María Antonia (1994), “Notas sobre la ganadería de la Sierra de Huelva en el s. XV”, Historia. Instituciones. Documentos, 21, pp. 63-82.

Carmona Ruiz, María Antonia (2001), “Volumen y distribución de la cabaña ganadera en el Reino de Sevilla: Finales del XV-Principios del XVI”, Historia. Instituciones. Documentos, 28, pp. 31-89.

Carmona Ruiz, María Antonia (2009), “Ganadería y frontera: los aprovechamientos pastoriles en la frontera entre los reinos de Sevilla y Granada. Siglos XIII al XV”, En la España medieval, 32, pp. 249-272.

Carretero Zamora, Juan Manuel (2003), Hacienda y negocio financiero en tiempos de Isabel la Católica. El libro de Hacienda de 1503, Madrid.

Collantes de Terán Sánchez, Antonio (1984), Sevilla en la baja Edad Media. La ciudad y sus hombres, Sevilla.

Collantes de Terán Sánchez, Antonio (1991), “Los mercados de abasto en Sevilla: Permanencias y transformaciones (siglos XV y XVI)”, Historia. Instituciones. Documentos, 18, pp. 57-70.

Collantes de Terán Sánchez, Antonio (1997), “La incidencia de la fiscalidad real en la hacienda municipal de Sevilla”, en Sánchez, Manuel; Furió Antoni (eds.) Corona, municipis i fiscalitat a la Baixa Edat Mitjana, Lleida, pp. 145-155.

González Arce, José Damián (2006), “El gremio de carniceros de Sevilla y la fiscalidad sobre la venta de la carne (siglos XIII-XV)”, Historia. Instituciones. Documentos, 33, pp. 255-290.

González Arce, José Damián (2016), “Composición y naturaleza de las rentas menudas del almojarifazgo mayor de Sevilla”, Archivo Hispalense, 99, pp. 69-97.

González Arce, José Damián (2017), El negocio fiscal en la Sevilla del siglo XV. El almojarifazgo mayor y las compañías de arrendatarios, Sevilla.

González Arce, José Damián (2019), “El proceso de arrendamiento al por menor de las rentas menudas del almojarifazgo mayor de Sevilla durante el reinado de los Reyes Católicos”, en Alloza Aparicio, A.; Fernández Izquierdo, F.; García Guerra, E. (eds.) A la sobra de la fiscalidad. Estudios sobre apropiación y gestión de rentas y patrimonios en Castilla, Siglos XV-XVII, Madrid, pp. 19-74.

González Arce, José Damián (2020), Un patrimonio concejil ingente: el almojarifazgo de los pueblos de Sevilla (ss. XIII-XV), Murcia.

González Arce, José Damián (en prensa 1), “Cultivo y consumo de alimentos en Sevilla, a partir de indicadores fiscales (1476-1513)”.

González Arce, José Damián (en prensa 2), “La actividad industrial de la ciudad de Sevilla, a partir de indicadores fiscales (1476-1513)”.

Guerrero Navarrete, Yolanda (1991): “Aproximación cuantitativa y cualitativa a la dieta urbana en el siglo XV”, en Valdeón Baruque, Julio; Ladero Quesada, Miguel Ángel (eds.) Estudios de Historia Medieval en homenaje a Luis Suárez Fernández, Valladolid, pp. 245-265.

Hernández Íñigo, Pilar (2006), “Abastecimiento y comercialización de la carne en Córdoba a fines de la Edad Media”, Meridies: Estudios de historia y patrimonio de la Edad Media, 8, pp. 73-120.

Lacueva Muñoz, Jaime J. (2016), Comerciantes de Sevilla. Regesto de documentos notariales del Fondo Enrique Otte, Valparaíso.

Ladero Quesada, Miguel Ángel (1989), “Los propios de Sevilla (1486-1502), en Ladero Quesada, Miguel Ángel Los mudéjares de Castilla y otros estudios de historia medieval andaluza, Granada, pp. 313-346.

Ladero Quesada, Miguel Ángel (2009), La Hacienda Real de Castilla. 1369-1504, Madrid.

Marín García, María Ángeles (1988), “las carnicerías y el abastecimiento de carne en Murcia (1450-1500)”, Miscelánea Medieval Murciana, 14, pp. 49-100.

Otte Sander, Enrique (2008), Sevilla y sus mercaderes a fines de la Edad Media, Sevilla.

Puñal Fernández, Tomás (2008), “El mercado de los alimentos en Madrid en la Edad Media”, en Arízaga Bolumburu, Beatriz; Solórzano Telechea, Jesús Ángel (coords.) Alimentar la ciudad en la Edad Media, pp. 173-212.

Triano Milán, José Manuel (2018), La llamada del rey y el auxilio del reino. Del pedido regio a las contribuciones de la Santa Hermandad (1406-1498), Sevilla.

Villalonga Serrano, José Luis (2016), “Haçer un muy buen pueblo”, Del campo de Matrera a Villamartín. Análisis de un proceso repoblador en la banda morisca del reino de Sevilla. 1256-1503, Sevilla.

[1]Recibido: 23-4-2021; Aceptado: 28-5-2021; Versión definitiva: 1-6-2021

Este artículo ha sido realizado en el marco del proyecto HAR2017-83801-P “Política, instituciones y gobernanza de las villas y ciudades portuarias de la Europa Atlántica en la Baja Edad Media: análisis comparativo transnacional”, del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

[2] Que no hay que confundir con la carne y verjudago (Bello y Ortego 2019, p. 76).

[3] Sobre estos aspectos, González Arce 2017, 2020. Sobre el partido de la alhóndiga, González Arce en prensa 1.

[4] Bello y Ortego 2019, p. 98.

[5] Otte Sander 2008, p. 46.

[6] Además de las antedichas, existieron otras alcabalas viejas, de las que solo contamos con datos puntuales (González Arce 2006). En la tierra de Sevilla se demandaron derechos sobre la venta de carne, en las carnicerías locales de sus pueblos, que estaban comprendidos en sus respectivos almojarifazgos, pertenecientes, como sabemos, al concejo de Sevilla, de los que, asimismo, solamente han quedado referencias aisladas (González Arce 2020). Igualmente, entre los propios relativos a la ciudad de Sevilla se contienen algunas punciones sobre la venta de carne, caso de los repesos del Salvador y la Cuaresma, y otros repesos, o detracciones sobre las diferentes operaciones de pesaje de la carne una vez tajada y puesta a la venta, que luego veremos; pero, como eran de poca enjundia, no nos aportan demasiada información. Tampoco es de utilidad la renta de las caloñas de las carnicerías, o multas por incumplir las normativas. Junto a ellas, el concejo exigió sisas o imposiciones ocasionales sobre la venta de carne, pero estaban ligadas a las alcabalas, de modo que tampoco nos aportan información de interés.

[7] Bello y Ortego 2019, p. 96.

[8] Sobre el suministro y venta de carne, González Arce 2006.

[9] Collantes de Terán 1997, pp. 147-148.

[10] Archivo General de Simancas (AGS), Escribanía Mayor de Rentas (EMR), leg. 29, fol. 203.

[11] En 1501 el carnicero Marcos Sorro, vecino de S. Salvador, arrendó al también carnicero Andrés Caballero, de S. Isidro, una tabla de carnicería con sus escarpias, tajón y colgaderos, que tenía en las carnicerías de San Salvador, colindante con la tabla de carnicería de Francisco Manso, de un lado, y del otro con la de la iglesia de S. Isidro (Isidoro); por precio de 1.500 mrs. y 2 gallinas anuales. Un arrendamiento similar tuvo lugar en 1507 entre el sillero Pedro Martínez, que arrendó una tabla de carnicería en S. Salvador, que lindaba con su casa y con la tabla de Baena, al cabritero Diego de Oliver; hasta 1508 y por 2 reales mensuales. Y otros dos más en 1508, entre el pintor Francisco Rodríguez y el carnicero Juan Llorente, con arreglo a la carnicería del primero en la calle de las Carnicerías, en S. Salvador, por un año y 500 mrs. y un buen cabrito; y entre Juan Ojeda y los carniceros Diego Manuel y su hijo Gregorio Rodríguez, por 1.359 mrs. y unas buenas trinillas de puerco. Un último arrendamiento se ajustó en 1509 entre Sabina Rodríguez, vecina de S. Salvador, y el carnicero Lorenzo Márquez, de S. Gil, al que alquiló una tabla en las carnicerías de S. Salvador, junto a la del monasterio de las Cuevas (Lacueva Muñoz 2016, vol. 2, pp. 44, 417, vol. 3, pp. 173, 339). Se trataría de simples despachos de carne cerrados, pero con capacidad para el sacrificio de los animales; que puede se hiciese asimismo en el Corral de las Vacas, donde el ganado era guardado antes de matarlo. A partir de 1489 se erigió un matadero y un complejo de edificios donde custodiar las reses en la puerta de Minjohar, y se prohibió su sacrificio fuera del mismo (González Arce 2006, p. 257). En 1501 los hermanos carniceros Bernardo y Bartolomé Sánchez, vecinos de San Salvador, firmaron un contrato con los carniceros Diego de Cantillana (visto en la tabla 2) y Andrés Caballo, y los cabriteros Alonso y Juan Lorenzo (tabla 2), el mozo, asimismo vecinos de San Salvador, para que estos últimos les matasen y desollasen todos los cabrones, cabras y ovejas que les diesen a sacrificar y desollar hasta el Martes de Carnestolendas del año 1502. A cambio les pagarían por cada cabrón, cabra y oveja tres blancas viejas, más la cabeza, el viernes de cada semana. Tales viandas se las debían llevar hasta las carnicerías de San Salvador. A un acuerdo similar llegaron en 1508 el carnicero Fernando Marín y el carnicero Cristóbal Llorente. El primero mataría, desollaría y cuartearía las carnes que hubiesen de pesar en las tablas de los carniceros Juan Cabrero y de Gregorio Rodríguez, por un año, a cambio de 10.000 mrs. Lo mismo suscribió Francisco Díaz con Cristóbal Lorenzo, para su carnicería de S. Salvador, por 9.500 mrs. Previamente, en 1504 el carnicero Pedro Bracero se obligó con Luis Fernández de Soria, el mozo, racionero en la Iglesia de Sevilla, en nombre del deán y Cabildo, que hasta el día de Carnestolendas de 1505 les serviría en sus carnicerías del Cabildo en San Miguel. De modo que en ellas sacrificaría las vacas, toros, bueyes, terneros y puercos; y los desollaría y despellejaría. Para luego repesar sus carnes en el repeso de la ciudad. Y, tras ello, las llevaría a las carnicerías de San Miguel. Además, traería los carneros y puercos desde el campo al matadero, a su costa; para, igualmente, matarlos, repesarlos y transportarlos a dichas carnicerías. Al mismo tiempo se comprometió a dar por cada menudo de vaca o buey 20 mrs., de ternera, 34 mrs., y de puerco o carnero, lo que pagaren los carniceros de Sevilla. Las viandas que sobraren el jueves por la tarde se repesarían y volverían a pesar el sábado por la mañana, y la que faltare se le tomaría en cuenta. Del mismo modo, debía dar cuenta de los cueros. Al tiempo que haría para los clérigos de conocedor en las compras de ganado. Su salario sería de 9.000 mrs. y dos cahíces de cebada. En estas carnicerías de S. Salvador se encontraba el Hospital de los Carniceros, o de su corporación. En 1508, fallecido el carnicero Alonso Álvarez, vecino de Triana, su viuda, Ana Sánchez, se comprometió a vender al mercader Alonso Daza todos los cueros vacunos que ella u otro por ella matare y pesare en su carnicería hasta el año siguiente. Ese ejercicio 1508 el carnicero de S. Salvador Rodrigo Álvarez contrató a Juan de Almonte, vecino de Aznalcázar, para que le comprase por todo el arzobispado de Sevilla y obispado de Cádiz los ganados vacunos, carnerunos, porcunos y cabrunos que hubiese, para enviárselos a Sevilla, donde cortarlos en sus carnicerías. Mismo caso que el carnicero Pedro Camacho, que ese año se concertó con el carnicero Alonso García para que le consiguiera los ganados; que entre el carnicero Alonso Martínez de Utrera y Antón Martín; o entre el carnicero Diego de Cantillana y Antón de Cantillana (Lacueva Muñoz 2016, vol. 2, pp. 52, 158, 291, vol. 3, pp. 43, 100, 133, 146, 162, 189, 241). Los antedichos repesos de San Salvador pertenecían al concejo, que los arrendaba como el resto de sus propios. En 1504 apenas por 800 mrs. Como también eran suyas las dos tablas de carnicería que estaban en un portal, cerca de la puerta del Arenal (ese año por 17.000 mrs.); los asientos de las mismas (por 3.977); y, las casillas que estaban en dicho portal (300 mrs.) (Ladero Quesada 1989, pp. 323-324).

[12] Se puede decir, a rasgos generales, que la tributación sobre el consumo de carne afectó de forma universal a todos los compradores sevillanos, por ser un impuesto indirecto. Si embargo, hubo algunos que quisieron escapar a su pago. Caso de los clérigos del cabildo de la catedral, que hacia 1503 abrieron la antedicha carnicería donde surtirse ellos mismos de género, con el objetivo de no satisfacer alcabala por el mismo; incluso parece que dicha exención pretendían hacerla extensiva a todo aquél que allí comprase carne. Además, algunos de tales religiosos se negaban a abonar las sisas municipales echadas sobre el género que adquirían en las carnicerías de la ciudad. La solución fue que los miembros del cabildo encabezasen la alcabala de su propia carnicería y la pagasen aparte (AGS, Cámara de Castilla, Cédulas 8, 90, 1). En 1492 Alonso de Esquivel, comendador de Santiago, dio a sacrificar muchos carneros a varios carniceros de Sevilla, que se negaron a tributar alcabala por ellos a los fieles puestos por la ciudad para recaudarla mientras no se remataba el arrendamiento de la renta, alegando que el antedicho estaba exento de hacerlo por ser comendador. El asunto quedó en manos de la justica por orden de los reyes (AGS, Registro General del Sello 1492-06, 311).

[13] González Arce 2006, pp. 256-257; Collantes de Terán 1991, 61-65.