|

Núm. 49 (2022) ■ 13-26 ISSN: 0210-7716 ■ ISSN-e 2253-8291 https://dx.doi.org/10.12795/hid.2022.i49.1 Recibido: 24-1-2022; Aceptado: 28-2-2022; Versión definitiva: 6-5-2022 |

La encuadernación de las Constituciones del Colegio de Santa María de Jesús de Sevilla. Notas codicológicas del volumen[1]

The binding of the Constitutions of the Colegio de Santa María de Jesús in Seville. Codicological notes on the volume

Yolanda Abad Méndez

Universidad de Sevilla

yabad@us.es | https://orcid.org/0000-0002-9825-4388

Resumen: El Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla conserva el fondo del Colegio de Santa María de Jesús, institución fundada por Maese Rodrigo Fernández de Santaella, que dio origen a los estudios universitarios hispalenses. Se trata de documentación fechada entre 1518 y 1836. La mayor parte de las unidades documentales se encuentran encuadernadas y presentan cubiertas originales en pergamino flexible que pueden datarse entre los siglos XVI y XVIII. Ello permite analizar la evolución de las estructuras, los elementos y los materiales constituyendo una fuente muy importante de información. Junto a esto es posible asimismo rastrear los gastos efectuados en encuadernaciones, dentro de los libros contables que forman parte del fondo. Precisamente el apunte realizado sobre el gasto en la encuadernación de las Constituciones del Colegio centra el objeto de este artículo.

Palabras clave: Encuadernación en pergamino flexible; Estatutos universitarios; Libros de contabilidad; Archivo; Colegio de Santa María de Jesús; Universidad de Sevilla.

Abstract: The Historical Archive of the University of Seville preserves the collection of the Saint Mary of Jesus school, an institution founded by Maese Rodrigo Fernández de Santaella, which gave rise to Universitarian studies in Seville. This documentation is dated between 1518 and 1836. Most of the documentary units are bound and present original limp vellum bindings that can be dated between the 16th and 18th centuries. This makes it possible to analyze the evolution of structures, elements and materials, constituting a very important source of information. Along with this, it is also possible to track the expenses incurred in bindings, within the accounting books that are part of the collection. Precisely the note made on the expenditure on the binding of the Constitutions of the College focuses the object of this article.

Keywords: Limp vellum binding; University statutes; Accounting books; Archive; Saint Mary of Jesus school; University of Seville.

El Archivo histórico de la Universidad de Sevilla alberga, como suele ocurrir en este tipo de archivos, documentación muy diversa que refleja el devenir histórico de la institución desde el siglo XVI a la actualidad. Legado a sus orígenes se encuentra el fondo del Colegio de Santa María de Jesús, más conocido como fondo del Seminario[2]. Formado por un total de trescientos cuarenta y tres libros y legajos recoge documentos de diversa tipología con los que se puede reconstruir la historia del colegio, origen de la Universidad de Sevilla.

Entre sus documentos se encuentra información de interés para el conocimiento de la historia del colegio creado por Maese Rodrigo Fernández de Santaella y, por ende, de los orígenes de la Universidad de Sevilla. La documentación abarca desde 1518, fecha en la que se inicia la actividad académica[3], hasta el año 1836 cuando se extingue definitivamente el colegio. A pesar de la separación sufrida entre Universidad y colegio en 1771, la documentación del funcionamiento académico y orgánico generada durante el periodo compartido, así como los primeros documentos referentes a Maese Rodrigo y la fundación de la institución, fueron conservados por la primera[4]. Pero el grueso del archivo del colegio no se unirá al universitario hasta 1969, tras ser adquirido por la Universidad hispalense[5].

Se pueden establecer, con relativa facilidad, tres grupos documentales dentro del fondo. El primero lo constituyen los expedientes de pruebas de legitimidad y limpieza de sangre de colegiales y familiares[6], datados entre 1518 y 1831, ubicados entre los volúmenes con signatura Seminario 1 al 57. Junto a ellos también habría que incluir los volúmenes Seminario 58, el 59 y su anexo, ya que proporcionan diferente información sobre colegiales y rectores. El segundo grupo abarca desde el Seminario 60 al 322; se trata de libros de gastos ordinarios y extraordinarios contabilizados entre 1599 y 1835. Por último, la documentación judicial y la correspondencia conservadas entre el seminario 323 y el 342 conforman el tercer conjunto documental.

La diferenciación temática va acompañada de una clara diversidad en la tipología de las encuadernaciones que cubren los volúmenes, ya que aun habiendo sido todas elaboradas en pergamino flexible, difieren en la estructura elegida[7]. A grandes rasgos se podrían diferenciar dos grandes grupos. En el primero, formado por los volúmenes que contienen la documentación que demostraba la limpieza de sangre de colegiales y familiares[8], predominan las encuadernaciones en pergamino flexible que utilizan los cabos[9] de los nervios y de los núcleos[10] de las cabezadas en piel de alumbre como elemento de unión entre cubierta y texto. El segundo conjunto de volúmenes es el de los libros de gastos ordinarios y extraordinarios con encuadernaciones de cartera en pergamino flexible y cosido a “puntada larga”[11] sobre refuerzos de piel. El tercer grupo temático, el de documentación judicial y epistolar, no se corresponde con ninguna tipología de encuadernación ya que la mayoría de las unidades documentales se conservan en carpetas actuales. Solo dos de sus volúmenes presentan cubiertas; el seminario 332 con encuadernación semirrígida en pergamino y correíllas en piel de alumbre y el 342 bis para el que se eligió la tipología de cartera en pergamino flexible.

El interés de este fondo desde el punto de vista codicológico radica en el hecho de poder estudiar un número muy alto de encuadernaciones originales que se pueden datar entre los siglos XVI-XVIII, empleadas en volúmenes de la misma institución. Ello permite analizar la evolución de las estructuras, los elementos y los materiales constituyendo una fuente muy importante de información. Junto a esto, el fondo añade otro aspecto muy interesante desde el punto de vista de la historia de la encuadernación, pues cuenta con una gran parte de los libros contables del periodo de existencia del Colegio donde se pueden rastrear los gastos relacionados con los libros y sus encuadernaciones. Y es precisamente en esta línea en la que se centra el objeto de este artículo.

El examen de los apuntes de los libros de gastos ordinarios del Colegio de Santa María de Jesús implica, como no podía ser de otra forma, la lectura de columnas llenas de ingredientes culinarios, utensilios de diverso tipo y anotaciones relativas a los gastos de mantenimiento del edificio y la comunidad. Los garbanzos, los tomates o el arroz se entremezclan con anafes, jarros o escobas y con las labores necesarias para mantener de forma adecuada las cerraduras del edificio o los colchones. Pero los integrantes del Colegio también necesitaban tinta, papel[12] y organizar la documentación en volúmenes encuadernados. Es por ello que el 31 de agosto de 1603 se puede leer: de enquadernar las Constituciones ocho reales. Docientos y setenta y dos maravedíes 272[13].

A lo largo de 187 folios no se lee ni una sola vez más el término encuadernar. Aunque anteriormente se pueden encontrar dos apuntes relacionados con la materia. El primero se refiere a libro en blanco[14] indicando el precio que se pagó por un volumen encuadernado con las hojas en blanco a la espera de recibir anotaciones de tipo administrativo similar al que se utilizaba para anotar el concepto que ahora examinamos. En el segundo se registra de echar un pergamino a un libro del Collegio[15]. En este caso es posible que se refiera a la acción de cubrir un volumen con una encuadernación en pergamino. Pero el verbo, tal y como lo conocemos en la actualidad, no aparece ni antes ni después.

Es además significativo que se utilice asociado a un libro fundamental para la historia del Colegio, las Constituciones.

La reglamentación interna del Colegio fue redactada entre julio de 1505 y marzo de 1508, con una clara inspiración en las constituciones del Colegio de San Clemente donde Maese Rodrigo fue colegial[16]. Este importante documento constituye, junto a las dos bulas fundacionales y a sus dos testamentos la base legal del Colegio de Santa María[17].

Las primeras Constituciones están compuestas de 86 capítulos en los que Maese Rodrigo detalla cómo debía ser la vida en el Colegio. Había previsto que fueran quince los colegiales becados que habitaran en la institución. Además, se establece la obligatoriedad de contar con las figuras de un mayordomo, un administrador y algunos criados. Los colegiales tenían que ser pobres y oriundos de Castilla, León o Andalucía, aunque estos últimos contaban con ventaja para obtener una beca. Las normas de comportamiento eran bastante rígidas. De esta forma los colegiales tenían que vestir uniforme eclesiástico, hablar latín y llevar una vida virtuosa (donde no tenían cabida las visitas a las tabernas, los juegos de azar y por supuesto el concubinato)[18]. Gran parte de las normas que Maese Rodrigo instituyó sufrirían cambios en las sucesivas Constituciones[19] o simplemente fueron ignoradas sistemáticamente por los habitantes de la institución[20].

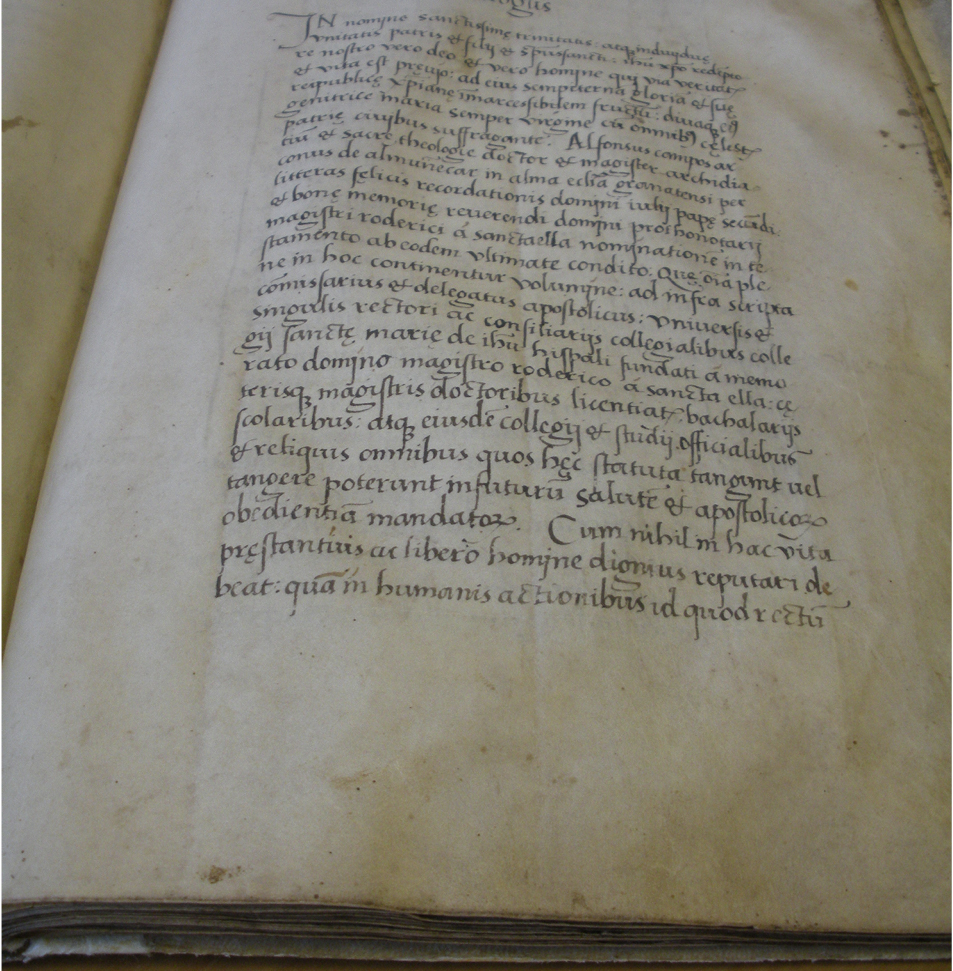

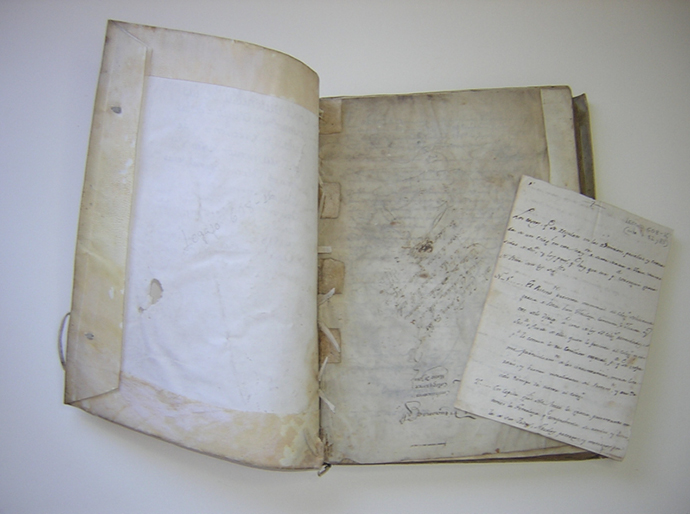

El traslado autorizado de las Constituciones del Colegio Santa María de Jesús (1508)[21] se encuentra actualmente encuadernado junto al testamento del fundador de la institución (1518)[22], la copia de los Estatutos de Alonso de Campos (1518)[23], los Estatutos del Maestro Navarro (153?)[24] y los de otro canónigo magistral, el Dr. Egidio (1547)[25], en el mismo volumen con signatura Leg. 608-16[26].

Toda la documentación está redactada sobre 94 folios de pergamino de buena calidad, organizados en diez cuadernillos, mayoritariamente quiniones.

El pergamino utilizado como soporte de escritura es de buena factura. Prueba de ello es que la diferencia entre pars pili y pars munda es visible pero bastante sutil. La superficie del lado carne y pelo ha sido trabajada concienzudamente y hay que recurrir más al tacto que a la vista para establecer el lado de cada folio. La elección de este material en un momento donde el papel es el soporte por excelencia de la actividad administrativa llama, cuanto menos, la atención. Quizás la clave se encuentre en el contenido del documento. No hay que olvidar que se trata del texto que pone las bases y da forma a la estructura del colegio, institución cuya fundación fue prioritaria para Maese Rodrigo incluso por delante de la creación de una futura Universidad o Estudio General[27]. Un documento de tal importancia requería de un soporte acorde al mismo y por mucho que el papel ya se hubiera impuesto para la mayoría de los usos administrativos, el pergamino seguía utilizándose en muchas ocasiones en documentación importante para la que se quería asegurar una larga permanencia[28].

No se sigue la llamada Ley de Gregory, en la que se hacían coincidir las páginas en sus lados carne-carne y pelo-pelo, aunque es algo que no debe sorprender ya que el volumen examinado es de carácter administrativo con lo que las normas de construcción del mismo difieren de las que se siguen en los códices.

Para establecer las medidas actuales, se han tomado como punto de referencia las de tres hojas situadas al principio, mitad y final del volumen. La numeración indicada es la que aparece en el volumen, que no siempre se corresponde con la posición real del folio[29]. Se indica la altura por la anchura del folio:

f. 4: 320 x 225 mm

f. 48: 320 x 225 mm

f. 91: 318 x 224 mm

Tratándose de documentación redactada en diferentes momentos y por diversas manos y a tenor de la similitud de las medidas, es más que razonable apuntar al guillotinado del volumen con motivo de la encuadernación. A pesar de ello se pueden observar orificios de picado utilizados para construir la caja de escritura. En concreto es fácil apreciar dos en el borde delantero de los folios, dos en el inferior y a veces uno de los dos que tuvo que tener en el borde superior y que probablemente fueron eliminados con el guillotinado.

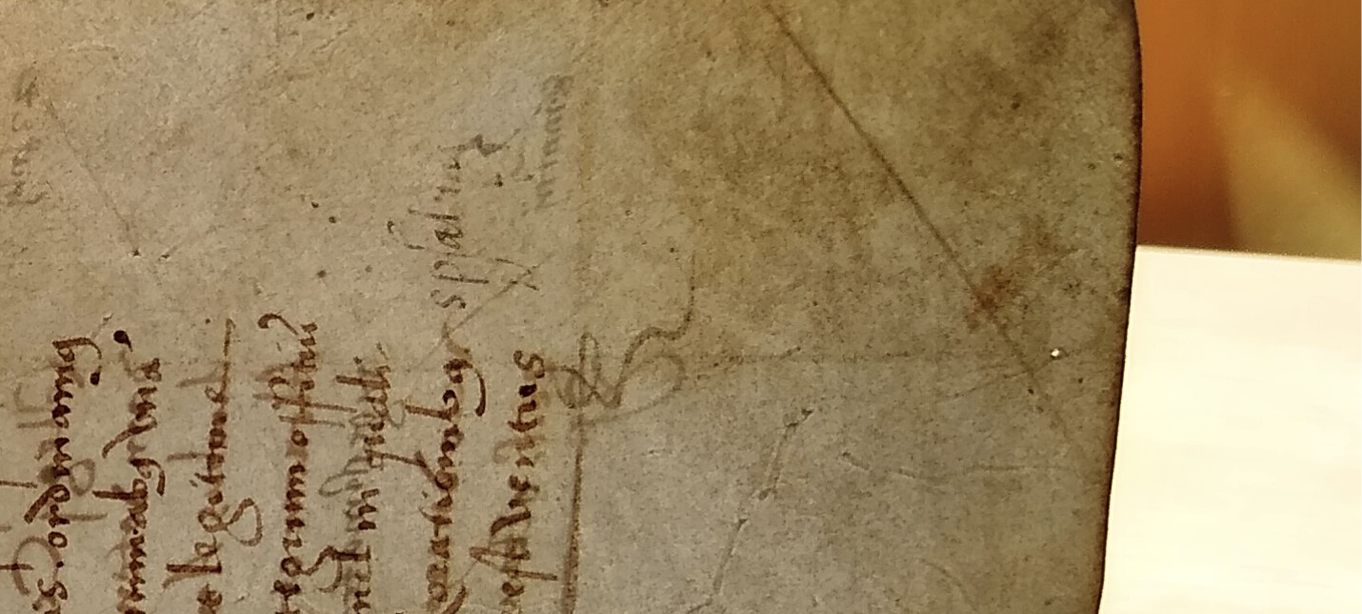

Figuras 1 y 2. Orificios de picado.

El texto se dispone en campo abierto parcial[30], con algunas notas en los márgenes. La caja de escritura se delimita con métodos diferentes según el documento. Así en las Constituciones y el testamento se observan surcos con restos de lo que aparentemente es mina de plomo. Entre los ff. 67 al 81 (copia de los Estatutos que Alonso de Campos hizo en 1518), sin embargo, se marca la caja de escritura mediante doble pliegue de la hoja, tomando como punto de referencia para la escritura los dobleces externos. Es lo que se conoce como pautado tabeliónico, habitual en las escribanías y en el mundo universitario[31]. En las últimas hojas se vuelve al sistema inicial de punta de plomo.

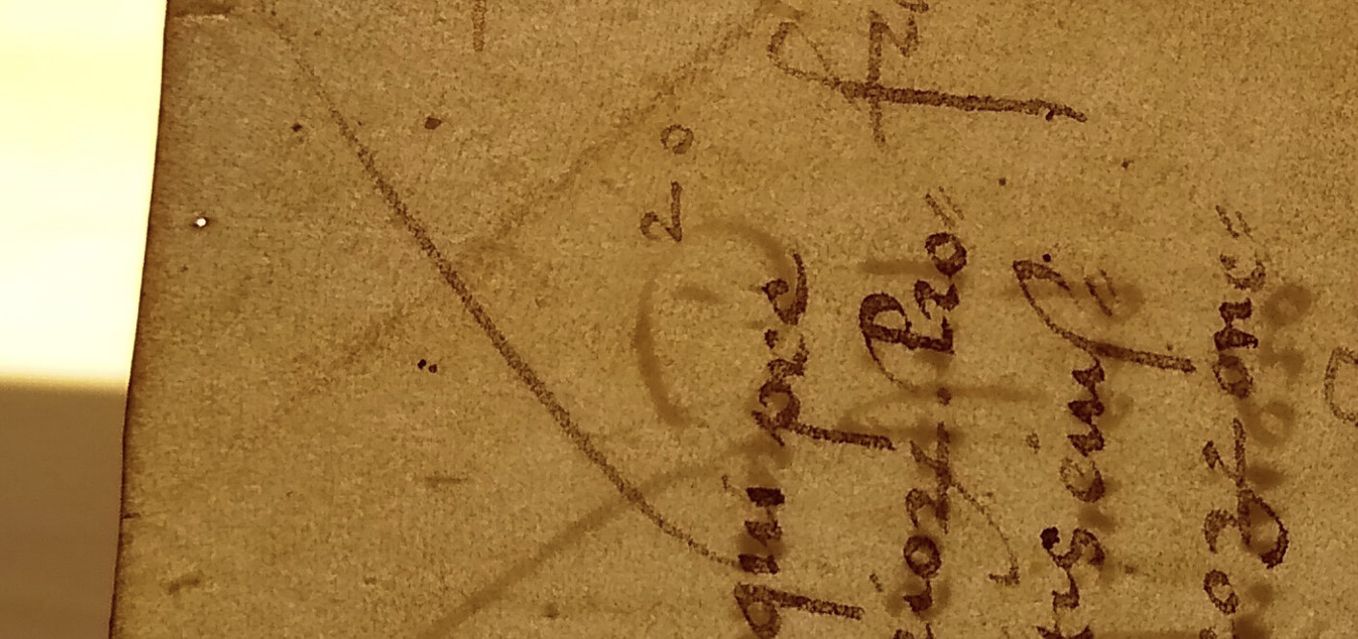

Figura 3. Restos mina de plomo.

Figura 4. Doble pliegue.

No se mantiene una única medida para la caja de escritura ni siquiera dentro del mismo documento. No hay que olvidar que se trata de documentación administrativa no de un códice, es por ello que no se siguen de forma tan reglada las normas de construcción de las hojas. A pesar de todo se pueden dar unas medidas aproximadas.

Figura 5. Cejas enfrentadas.

Ff. 1-7: 240 x 175 mm

Ff. 8-57: 245 x 165 mm

Ff. 58-66: 245 x 160 mm

Ff. 67-81: 242 x 112 mm

Ff. 82-91: 245 x 160 mm

Los sistemas de pautado utilizados solo se refieren a la caja de escritura, no se marcan las líneas. El número de las mismas también varía según la hoja, pero suele estar alrededor de 35.

La obra contiene actualmente, como ya se dijo, 94 folios. De estos hay 91 numerados con cifras arábigas a tinta en el ángulo superior derecho del recto de cada hoja. Existen sendas hojas en blanco sin numerar al inicio y al final y otra entre los ff. 66-67.

De los diez cuadernillos que constituyen el volumen, nueve son quiniones (aunque al primero le falta el último folio y el noveno presenta un folio añadido). El décimo rompe la regla siendo binión. Las Constituciones ocupan los seis primeros, hasta el f. 57.

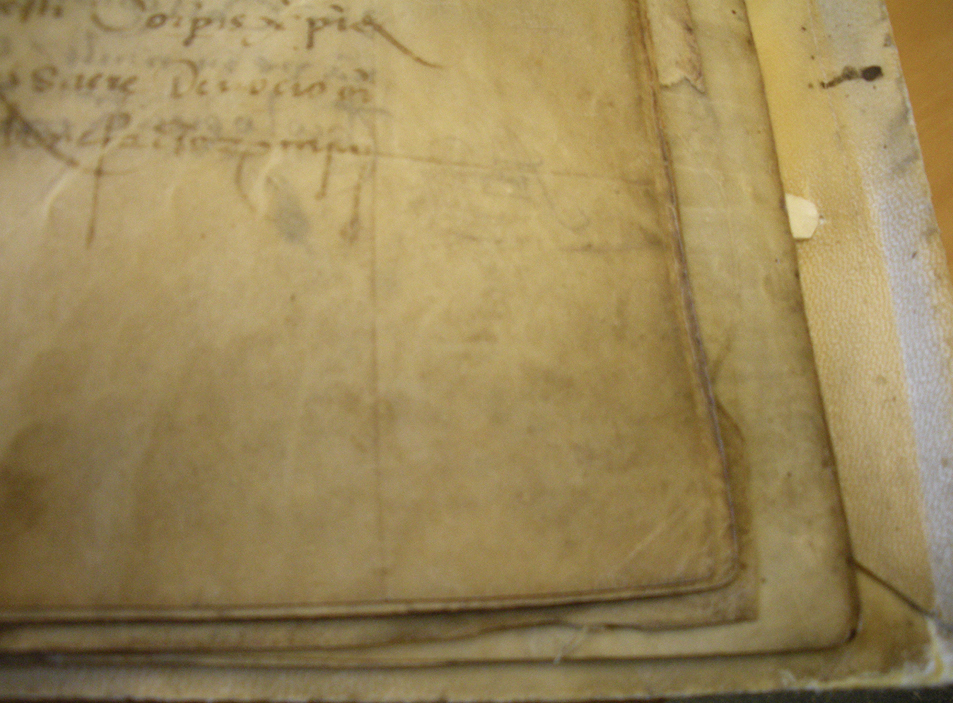

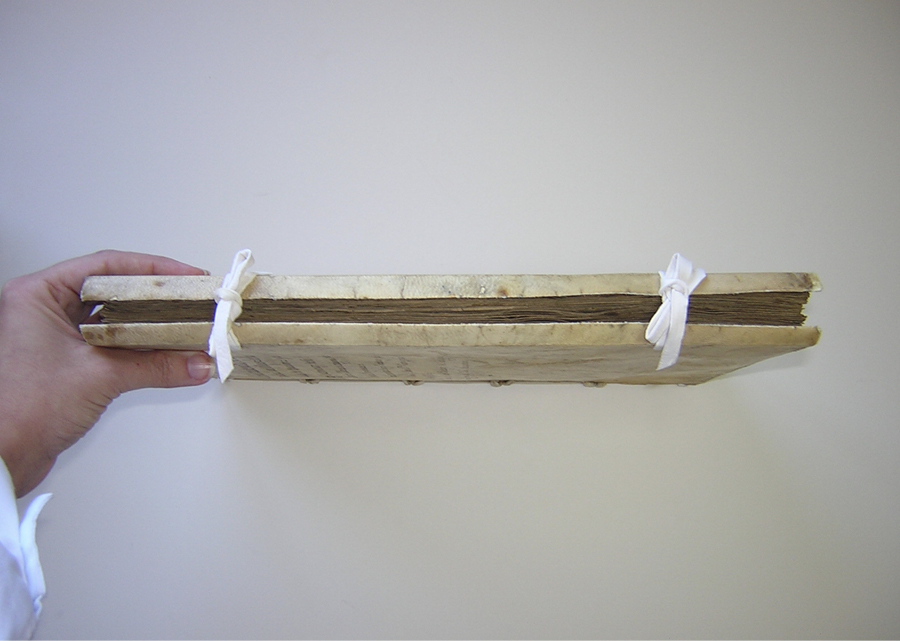

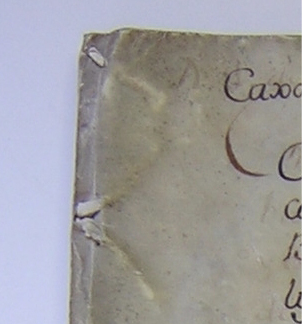

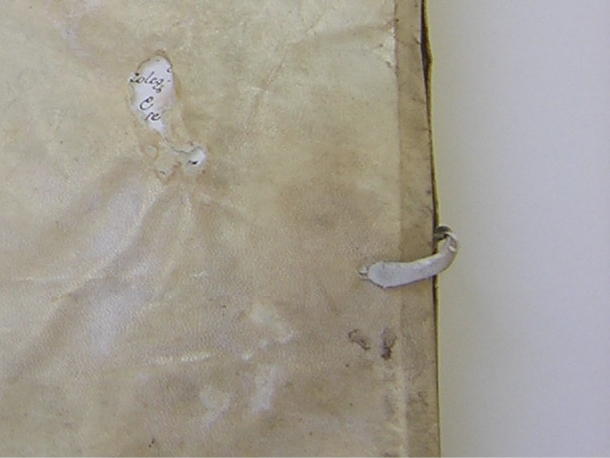

La encuadernación es en pergamino flexible con nervios y cabezadas en piel de alumbre como elemento de unión entre cubierta y texto; las correíllas de cierre son del mismo material. El pergamino de la cubierta presenta el lado pelo a la vista, algo que suele ser habitual[32]. Las tapas se prolongan y se pliegan sobre el corte frontal creando pestañas de protección[33] o cejas enfrentadas[34] que protegen el volumen en dicha zona.

Las dimensiones de la cubierta son: 327 x 244 x 40 mm.

Figura 6. Cosido sobre nervios dobles de piel curtida al alumbre.

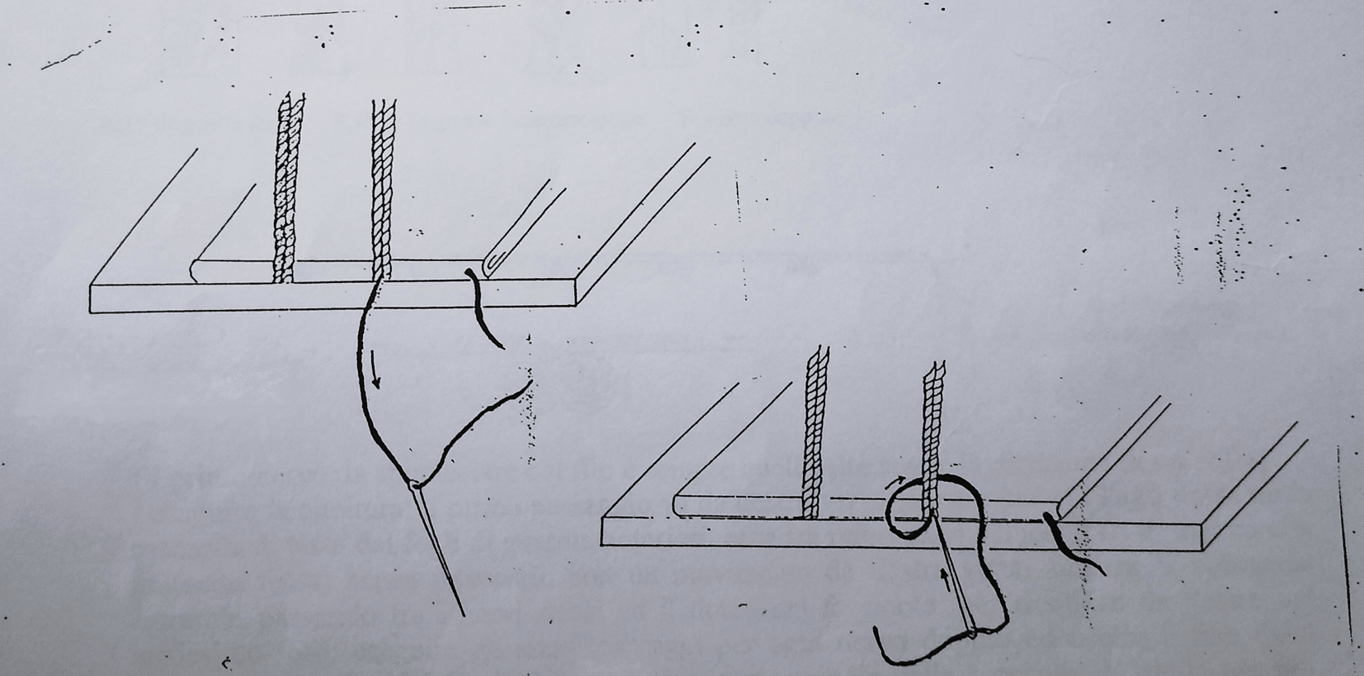

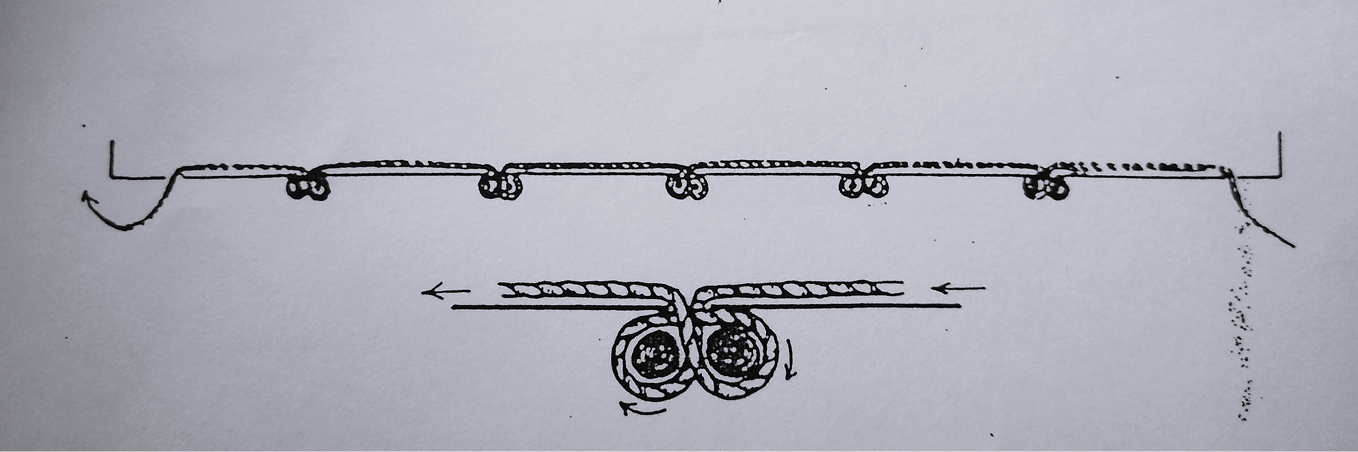

El bloque textual fue unido mediante un cosido sobre cuatro nervios dobles de piel curtida al alumbre, con costura a punto seguido por detrás.

Del mismo tipo de piel de los nervios era el alma[35] de las cabezadas primarias. Las actuales son de reciente creación ya que fueron realizadas, siguiendo las pautas del original, durante el proceso de restauración parcial a que fue sometido el volumen en 2005[36]. Las originales, con nudo detrás, se tejieron con hilo azul que pasaba por el interior de los cuadernillos.

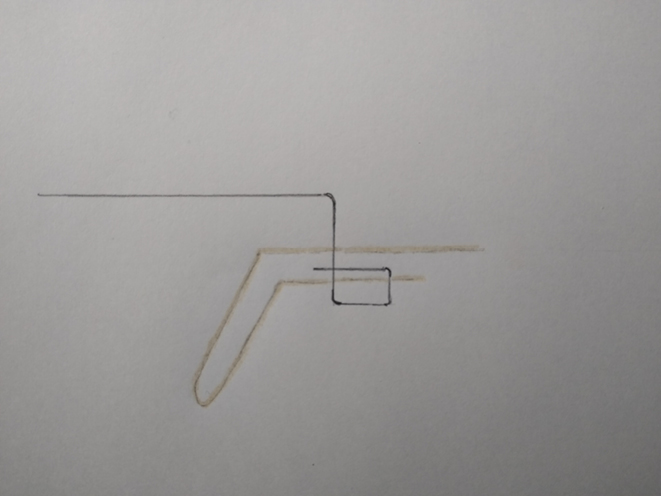

Figura 7. Esquema de cosido sobre nervio doble. Imagen tomada de apuntes del Corso Europeo di Formazione Specialistica per Conservatori - Restauratori di Beni Librari.

Ilustración 8. Recorrido del hilo dentro del cuadernillo y alrededor de los nervios.

Imagen tomada de apuntes del Corso Europeo di Formazione Specialistica

per Conservatori - Restauratori di Beni Librari.

Por lo que respecta al lomo presenta un mínimo redondeo y fue reforzado en origen con cola orgánica y tiras de pergamino[37]. Con el fin de enlazar el cuerpo del libro y la cubierta, los nervios y las cabezadas atraviesan la cubierta con un único orificio en la línea de plegado del lomo para, a continuación, en el caso de los nervios, separar ambos cabos formando una “v” que termina en los orificios de entrada sobre la cubierta, a la altura de la línea de bisagra. Las cabezadas recorren una trayectoria oblicua hacia el centro de la tapa.

El volumen no presentaba cartón de refuerzo[38] en las tapas[39]; tampoco contraguardas. Es por ello que se podían ver sin dificultad las puntas de los nervios y cabezadas, así como las extremidades de las tiras de pergamino que reforzaban el lomo.

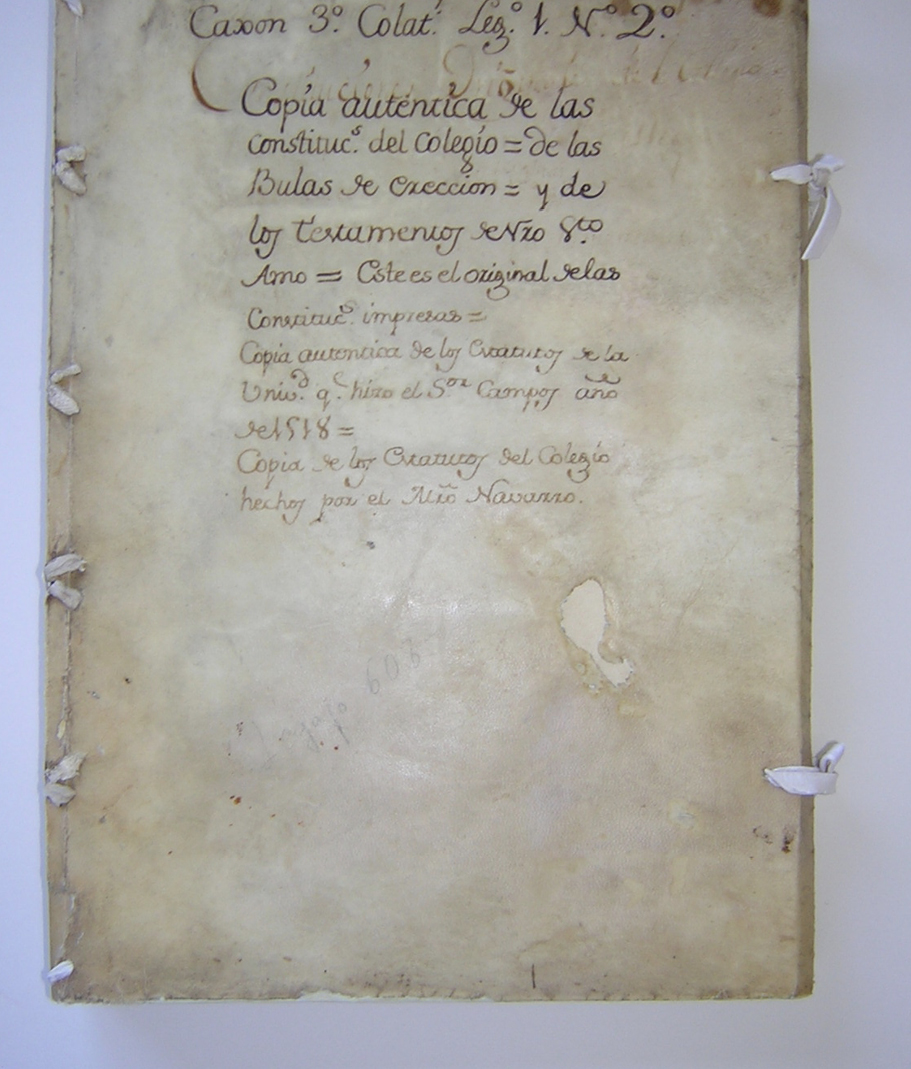

Sobre la tapa anterior se anotaron la antigua signatura del volumen y un resumen del contenido de las obras en él contenidas.

Para mantener el libro cerrado, algo que resulta de suma utilidad en volúmenes con hojas de pergamino que tienden a moverse con los cambios de temperatura y humedad, se fijaron en corte frontal dos parejas de correíllas de piel de alumbre. El nacimiento de cada cinta se sitúa bajo los dobleces del pergamino; desde allí se asoma hacia la contratapa a través de un primer orificio, recorre un pequeño trayecto y se introduce en un segundo orificio que lo lleva a la cara externa de la cubierta mientras atraviesa y bloquea el nacimiento de la cinta . De esta forma sólo se observa un orificio por correílla en el exterior de la encuadernación y dos en el interior.

Figura 9. Sistema de unión de nervios y cabezadas a la cubierta.

Figura 10. Contratapa anterior.

Figura 11. Rotulación en tapa anterior.

Figura 12. Recorrido de la correílla o cinta de cierre a través de la cubierta.

Figura 13. Pasaje interno del anclaje de la correílla.

Figura 14. Doble orificio de la cinta de cierre en la cara interna de la cubierta.

Figura 15. Orificio único de salida correílla.

¿La encuadernación descrita puede corresponder con la encuadernación que costó ocho reales en 1603? Por tipología encajaría plenamente con lo que en ese momento se hacía en España[40]. Son abundantes los ejemplos de encuadernaciones similares realizadas en dicha centuria, que podemos encontrar en archivos y bibliotecas de toda la Península Ibérica. Por otro lado, al analizar sus elementos se constata que no existen orificios de cosido anteriores que indicarían una reencuadernación. Esto nos lleva a pensar que, si bien es cierto que un volumen puede ser reencuadernado usando los orificios ya existentes, hay una probabilidad muy alta de que se trate del primer cosido. Siguiendo esta línea nada hace pensar que la cubierta no sea contemporánea al cosido. Quizás alguien podría objetar que tratándose de documentación de tanta importancia para la institución cabría esperar una encuadernación más sofisticada. Pero lo cierto es que se trata de documentación de carácter administrativo, custodiada en un archivo. La prioridad era la permanencia de la misma dotándola de una adecuada protección. Y para ello nada mejor que una encuadernación en pergamino flexible, tipología que ha demostrado sobradamente su fortaleza y durabilidad[41].

Desde 1547, fecha de redacción de los Estatutos del Dr. Egidio, hasta 1603, momento en que se deja por escrito el gasto de la encuadernación[42], los diferentes documentos manuscritos pudieron conservarse de forma independiente, con el resto de los fondos del archivo del colegio como eran las bulas fundacionales, la correspondencia, o los documentos de limpieza de sangre de los colegiales. Pero a medida que avanzaban los años y crecía el volumen de documentación tuvieron que notar la necesidad de conservarla de forma más ordenada y con garantías. De ahí que, en el caso de las Constituciones, se decidieran a realizar una encuadernación.

Fue una suerte que a nadie en los siglos XVIII, XIX o XX se le ocurriera dotar a las Constituciones de Maese Rodrigo y a los textos que las acompañan de una cubierta más lujosa o llamativa. O quizás alguien tuvo la idea, pero no dispuso de presupuesto. Fue una suerte también que la, con toda probabilidad, encuadernación original, resistiera tan bien los diferentes avatares a los que se tuvo que ver expuesto todo el fondo. La humedad, las temperaturas inadecuadas, el polvo o los insectos y roedores estarían presentes en los diferentes edificios en los que se custodiaron los documentos[43]. De hecho, existe un valioso testimonio de 1780, en el que el encargado de realizar la copia del primer libro de la serie de Informaciones de legitimidad y limpieza de sangre para la obtención de grados, se queja de las pésimas condiciones de conservación del Colegio de Santa María de Jesús:

…se hallan muchos papeles prósimos a destruirse por su mucha vegez y principalmente porque quando estaba la Universidad en el Colegio Maior de Sta. María de Jesús estaban colocados en un quarto o aposento mui húmedo, cuia ventana no tenía vidrios. De modo que la humedad y el polvo hicieron notable estrago en casi todos los papeles desta Universidad [44].

A estas circunstancias se suma la fortuna de que alguien ese 31 de agosto de 1603 considerara oportuno dejar por escrito el gasto realizado para darle protección a un texto de gran importancia y que el volumen donde los anotó haya llegado hasta nuestros días.

Bibliografía citada

Abad Méndez, Yolanda (2019), “El pergamino como aliado en la conservación. Las encuadernaciones del fondo del colegio de Santa María de Jesús. De Sevilla (S.XVI-XVIII)”, Minerva Repositorio Institucional de la Universidad de Santiago de Compostela, 2019. En línea http://hdl.handle.net/10347/19054 [consulta: 17/01/2022].

Avenoza, Gemma (2019), “Codicología: estudio material del libro medieval”, Avenoza, Gemma, Fernández Fernández, Laura y Soriano Robles, Lourdes (eds.), La producción del libro en la Edad Media. Una visión interdisciplinar, Madrid, pp. 57-467.

Aguilar Piñal, Francisco (1991), Historia de la Universidad de Sevilla, Sevilla.

Carrión Gutiez, Manuel (1994), “La encuadernación española en los siglos XVI, XVII y XVIII”, Escolar Sobrino, Hipólito (dir.), Historia Ilustrada del libro español. De los incunables al siglo XVIII, Madrid, pp. 395-445.

Clarkson, Christopher (2005), Limp Vellum Binding and its potential as a conservation type structure for the rebinding of early printed books. A break with nineteenth and twentieth century rebinding attitudes and practices, Oxford.

Ollero Pina, José Antonio (1993), La Universidad de Sevilla en los siglos XVI y XVII, Sevilla.

Ollero Pina, José Antonio (2016), El colegio de Santa María de Jesús de Sevilla, siglos XVI-XVIII. Identidad e imagen de Andalucía en la Edad Moderna. Almería. En línea http://www2.ual.es/ideimand/el-colegio-de-santa-maria-de-jesus-de-sevilla-siglos-xvi-xviii/ [consulta: 17/01/2022].

Peñalver Gómez, Eduardo; Távora Palazón, Valle (2008), “El archivo histórico de la Universidad de Sevilla”, Boletín de la Anabad 58/1, Madrid, pp. 255-263.

Pickwoad, Nicholas (2012), “Libros para leer. Encuadernaciones comerciales en pergamino y papel en la época de la imprenta manual”, López Vidriero, María Luisa (dir.), Grandes encuadernaciones en las Bibliotecas Reales. Siglos XVI-XXI. Madrid, pp. 95-122.

Rodríguez Díaz, Elena E. (2007), “Códices sin renglones pautados en la Edad Media castellana”, Escritura y Documentos. Los archivos como fuente de información, León, pp. 417-426.

Romero Tallafigo, Manuel (1994), Archivística y Archivos. Carmona.

Tacón Clavaín, Javier (2021), “Las encuadernaciones de pergamino flexible con bandas de refuerzo de cuero en el lomo: los ejemplos de la Biblioteca Histórica de la UCM”, Pecia Complutense 18(34), Madrid, pp. 53-88.

Ysasi-Ysasmendi, Julia; Herráez Sánchez de Escariche, Julia (1993), Guía del Archivo Histórico Universitario, Sevilla.

Fuentes manuscritas

AHUS Seminario 60.

AHUS Libro 676.

[1] Abreviaturas utilizadas: AHUS = Archivo Histórico Universitario de Sevilla; Leg. = Legajo.

[2] En 1847, once años después de su la extinción del Colegio de Santa María, ocupa su sede el Seminario Conciliar. La documentación del Colegio, con alguna excepción, siguió depositada en el edificio hasta que en 1901 el Seminario y el archivo se trasladan al palacio de San Telmo. De ahí su denominación como fondo del Seminario.

[3] Ollero Pina 1993, p. 47.

[4] Yassi-Ysasmendi , Herráez Sánchez de Escariche 1993, p. 8.

[5] Peñalver Gómez, Távora Palazón 2008, p. 258.

[6] No hay que entender el término familiar en su significado actual. Se denominaba así al personal que trabajaba en el colegio.

[7] Información más detallada sobre los grupos documentales y sus correspondientes tipologías de encuadernación en Abad Méndez 2019.

[8] Requisito necesario para el ingreso en la institución a pesar de la opinión en contra de su fundador Maese Rodrigo. Ollero Pina 1993, p. 61.

[9] Cada uno de los extremos de los nervios utilizados como soporte de cosido y de los núcleos de las cabezadas.

[10] Tira de piel, pergamino o cuerda sobre la que se cose la cabezada.

[11] Traducción del término inglés “Long Stich”. Los cuadernos se cosen directamente a la cubierta prescindiendo de nervios de cosido. Sobre esta terminología véase Pickwoad 2012, p. 99.

[12] Como ejemplo en AHUS Seminario 60 f. 2r, se puede leer en la última anotación del miércoles uno de septiembre “De cánones y una mano de papel y un quartillo de tinta para la cámara rectoral sesenta y seys maravedies”.

[13] AHUS Seminario 60, f. 160r, domingo 31 de agosto de 1603.

[14] Ibidem, f. 10v, martes 23 noviembre 1602.

[15] Ibidem, f. 26r, jueves 20 abril 1603.

[16] Ollero Pina 1993, p. 49.

[17] Ollero Pina 2016.

[18] Aguilar Piñal 1991, pp. 31-32.

[19] Ibidem, pp. 49-54.

[20] Ibidem, p. 72.

[21] AHUS Leg. 608-16, ff. 7-57.

[22] Ibidem, ff. 58-66.

[23] Ibidem, ff. 67-81.

[24] Ibidem, ff. 82-89.

[25] Ibidem, ff. 89-91.

[26] Según la hipótesis defendida en el presente estudio se trataría de la encuadernación realizada en 1603. V. supra e nota 13.

[27] Ollero Pina 1991, p. 48 y 49.

[28] Romero Tallafigo 1994, p. 149.

[29] Como se explicará más adelante existen folios en blanco sin numerar dentro del cuerpo del libro.

[30] Rodríguez Díaz 2007, p. 423.

[31] Más información en Avenoza 2019, p. 92.

[32] Los volúmenes con cubierta donde el lado carne queda a la vista se realizaban en menor número. El lado pelo resulta más resistente y se ensucia con menos facilidad.

[33] Prolongación y plegado de las tapas con el fin de proteger el corte delantero del volumen. Término utilizado en Tacón Clavaín 2021, pp. 56-57.

[34] Término utilizado en Pickwoad 2012, p. 114. Correspondiente a la traducción del término inglés yapp.

[35] Sinónimo de núcleo.

[36] En 2005, mucho antes del inicio de esta investigación, me fue encomendada la restauración del volumen analizado. Se realizó un tratamiento de restauración parcial sin desmontaje en el que se respetó el cosido original, pero hubo que reconstruir las cabezadas. Las realizadas durante el tratamiento de restauración cambian algunos aspectos por motivos de conservación. De esta forma se lleva a cabo un cosido primario con hilo de lino (que pasa por el pliegue de los cuadernillos) y nudo detrás siguiendo la estructura de las primitivas. El hilo azul se reserva para el cosido secundario de carácter decorativo, evitando de esta forma introducir un hilo teñido de color en el interior de los cuadernillos. La cubierta se mantuvo, restaurando únicamente una laguna de grandes dimensiones con pergamino.

[37] Durante el tratamiento de restauración se retiran las tiras de pergamino y la cola cristalizada para poder eliminar la deformación que sufría el lomo. Los refuerzos originales se conservan junto a las cabezadas originales en un contenedor aparte asociado a la signatura del original. Se añade un nuevo refuerzo del lomo en papel japonés y muselina de algodón.

[38] Actualmente sí, ya que, como medida conservativa, durante el tratamiento de restauración se introdujeron sendos cartones finos de conservación en las tapas para evitar las deformaciones derivadas de la posición vertical en la estantería.

[39] De ahí la denominación “flexible” (en inglés limp) que diferencia este tipo de encuadernaciones de las que tienen un cartón fino (“semiflexible”) o rígido (“tapa dura”).

[40] El siglo XVII es el siglo de la encuadernación en pergamino según Carrión Gutiez 1994, p. 420.

[41] Tema tratado en Clarkson 2005; también en Abad Méndez 2019.

[42] V. supra e nota 13.

[43] Las diferentes ubicaciones del fondo del Colegio de Santa María se conocen con una cierta precisión: hasta el año 1901 en el primitivo edificio de la institución de Fernández de Santaella en la zona de la actual Puerta de Jerez; entre 1901 y 1969 en el Palacio de San Telmo como antigua sede del Seminario, desde 1969 hasta 2017 en la Antigua Fábrica de Tabacos. Actualmente se custodia en el edificio de la Biblioteca Rector Machado y Núñez de la Universidad de Sevilla.

[44] AHUS Libro 676 f. 5r.