|

|

Nº 67 | PRIMAVERA 2025 ISSN: 1139-1979 | E-ISSN: 1988-5733 © 2025. E. Universidad de Sevilla. CC BY-NC-SA 4.0 pp. 156-175 |

Enfoques y discursos hegemónicos de los medios locales en el ámbito de la cooperación internacional. Un estudio de caso

Approaches and hegemonic discourses of local media in the field of international cooperation. A case study

José Manuel Moreno-Domínguez

Universidad de Sevilla | Calle Américo Vespucio, 27, 41092 Sevilla | España 0000-0003-4553-560X | jmoreno7@us.es

0000-0003-4553-560X | jmoreno7@us.es

Recepción 31/05/2024 · Aceptación 21/10/2024 · Publicación 15/04/2025

Resumen

El análisis de la cobertura mediática de los medios locales sobre el ámbito de la cooperación internacional resulta de especial interés tanto para los debates en torno a la función social del periodismo local y su capacidad de construir una ciudadanía crítica, como para la propia cooperación internacional en el sentido de ver cómo se refleja su actividad en los medios de comunicación y, por ende, en la opinión pública. Para ello, esta investigación toma como estudio de caso la cobertura mediática de los principales medios locales de la Comunitat Valenciana durante un periodo de 4 meses (septiembre de 2022 a diciembre de 2022) sobre cuestiones de cooperación internacional, solidaridad y justicia global. Aplicando el análisis del discurso, así como las teorías del framing, el trabajo trata de evaluar si los enfoques y los marcos de interpretación desde los que se presentan estas informaciones están favoreciendo unos discursos hegemónicos en el ámbito de la cooperación internacional que, lejos de favorecer visiones transformadoras, más bien reproducen en gran medida una visión limitada y estereotipada de este ámbito. En este sentido, el trabajo aborda elementos para mejorar esta cobertura, pero también plantea la dificultad de conseguir cambios de visiones y actitudes cuando los discursos que parten desde el propio sector son aún muy diversos y no exentos de visiones tradicionales o conservadoras.

Palabras clave: medios locales, cooperación internacional, ciudadanía, encuadre, discurso.

Abstract

The analysis of the media coverage of the local media on the field of international cooperation is of special interest both for the debates around the social function of local journalism and its ability to build a critical citizenship, as well as for international cooperation itself in the sense of seeing how its activity is reflected in public opinion. For this purpose, this research takes as a case study the media coverage of the main local media of the Region of Valencia during a period of 4 months (September 2022 to December 2022) on issues of international cooperation, solidarity and global justice. Applying discourse analysis, as well as framing theories, the work tries to evaluate whether the approaches and frames of interpretation from which this information is presented are favoring hegemonic discourses in the field of international cooperation that, far from favoring transformative visions, rather reproduce to a large extent a limited and stereotyped vision of this field. In this sense, the work addresses elements to improve this coverage, but also raises the difficulty of achieving changes in visions and attitudes when the discourses coming from the sector itself are still very diverse and not free of traditional or conservative visions.

Keywords: local media, international cooperation, citizenship, framing, discourse.

1. Introducción

Cuando hablamos de discurso, es decir, de la transmisión y promoción de determinadas ideas, valores y actitudes que se desprenden de las comunicaciones y mensajes que se refieren a una determinada área o aspecto de la sociedad, casi siempre es el resultado de un proceso de negociación. De entre muchos discursos acaban imponiéndose algunas ideas o interpretaciones simbólicas que se convierten en hegemónicas y que acaban condicionando tanto las relaciones de los actores en ese ámbito de trabajo, la propia generación de mensajes, como finalmente las interpretaciones que se hacen de los mismos (Laclau & Mouffe, 1985).

Bajo esta premisa, este trabajo quiere evaluar el discurso sobre la cooperación al desarrollo y la solidaridad internacional a través de las informaciones que nos hacen llegar los medios de comunicación, en este caso los medios locales de una región específica del territorio español: la Comunitat Valenciana. Se trata de profundizar en el rol que juegan los medios locales de comunicación en la construcción de una ciudadanía global, abordando desde sus discursos la relación que han establecido con las temáticas de cooperación internacional y justicia global y analizando en qué medida están contribuyendo a fomentar un discurso transformador o, por el contrario, discursos que todavía incorporan muchos prejuicios o una visión sesgada o muy limitada de la solidaridad internacional.

Este análisis, junto al de la diversidad de valores y marcos de interpretación dominantes, evidencia la dificultad de establecer conclusiones sobre efectos directos y evidentes que provocan los medios. De esta manera, el interés no pasa tanto por evaluar la efectividad de las informaciones (en términos de su construcción periodística), sino más bien, reflexionar sobre si un conjunto constante de informaciones pueden contribuir o no, a largo plazo, a una transformación social de mayor calado que afecte a cuestiones estructurales de la sociedad, o a visiones conceptuales muy arraigadas en los contextos culturales donde se dan y también a los valores y actitudes de las personas frente a las mismas.

No por ser complejo y relativo, deja de ser cierto que el discurso periodístico continúa siendo uno de los espacios más interesantes para evaluar cómo se están reflejando estos discursos de cara a la opinión pública. Como señala Bourdieu (2005) los periodistas juegan un papel central a la hora de hacer circular e imponer discursos en nuestra sociedad.

El periodismo local ha ocupado, en este sentido, un espacio central de debate en torno a la función social de los medios y especialmente en su rol de construcción de ciudadanía (Mc Chesney & Nichols, 2011; Rosen, 2012; Kleis Nielsen, 2015). Ya sea, por sus desafíos financieros, por la pérdida de diversidad y pluralidad informativa, por las influencias o dependencias a intereses comerciales y/o políticos, o ya sea por la crisis de los modelos de producción y la pérdida de calidad informativa, el periodismo local ha sido un espacio de debate y lucha de fuerzas que refleja un debate más amplio sobre los retos de los medios como garantes de la democracia y como pieza fundamental para la construcción de una ciudadanía informada y comprometida, que proporciona información relevante y contextualizada sobre cuestiones que afectan a la vida de las personas.

Trabajos ya clásicos como los de Franklin (2006) iniciaron una línea de investigación que subraya la relevancia crítica del periodismo local en la formación de comunidades informadas y comprometidas. Un debate que se ha acentuado después de la crisis económica y de la transformación digital del ecosistema mediático local. Las oportunidades de producción y de interacción con los públicos están caminando de manera paralela con otras dificultades en la calidad y ética periodística subordinada a la búsqueda del clic o la atomización de los públicos por las burbujas informativas, que pueden reducir los espacios compartidos para el debate público y la construcción de ciudadanía (Firmstone & Coleman, 2015).

Por otro lado, nos parece muy relevante algunas propuestas actuales que pretenden profundizar en las características que debe tener un periodismo transformador (Al Najjar, 2024). Partiendo de Brüggemann et al. (2022) se realiza una propuesta que contempla por un lado las dimensiones organizativas y, por otro, las dimensiones narrativas de este periodismo transformador que debería incorporar: los derechos y la justicia ecosocial entre sus temas y enfoques, las causas y relaciones desiguales de poder, la defensa de la dignidad, reconocimiento y protagonismo de las personas y las minorías, la interseccionalidad de las problemáticas, el foco en las soluciones, logros y propuestas y, por último, la incorporación de la participación y la movilización ciudadana.

Muchas de estas cuestiones están incorporadas en los debates y en las prácticas del ámbito de la cooperación internacional, que es un campo profesional, pero también ideológico y de construcción de sentidos y saberes sociales. Desde ahí, por ejemplo, se han abierto debates de calado social como el propio concepto de solidaridad, frente al de competencia y/o individualismo (Díaz-Salazar, 1996) sobre la construcción de una ciudadanía crítica o una ciudadanía global (Mesa, 2000) o sobre las relaciones entre espacios locales y problemáticas globales (Murga-Menoyo & Novo, 2017), cuestiones que nos parece especialmente relevantes a la hora de evaluar la influencia y posición que toman los medios locales cuando cubren este ámbito.

Para profundizar en esto, el trabajo ha tomado un estudio de caso, las informaciones referidas a estos temas de los principales medios locales de la Comunitat Valenciana durante un periodo de tiempo delimitado (4 meses) partiendo del análisis de tres aspectos que ya han sido estudiados a lo largo de los últimos años y que contextualizan y dimensionan algunas de las conclusiones a las que llega nuestro análisis que, para este trabajo, se centra fundamentalmente en el tercero. Estos aspectos son:

- El rol que juegan los medios de comunicación locales en la construcción de estos discursos sobre cooperación internacional, justicia global y ciudadanía crítica, así como la capacidad de influencia que han tomado, como indican las teorías del framing o de los encuadres informativos.

- La relación entre comunicación y cooperación internacional, revisando los trabajos principales que ya han analizado los elementos más destacados de la práctica periodística en relación con este sector, analizando algunas inercias y prácticas periodísticas y tratando de establecer avances, retrocesos o dinámicas que se mantienen a través de una cierta evolución histórica.

- Los valores y marcos de interpretación que predominan en estas informaciones, tratando de definir los hegemónicos y cuestionando si el conjunto de sus informaciones aporta una visión transformadora de las problemáticas a las que se refieren.

2. Medios de comunicación y cooperación internacional

En nuestro país hemos tenido ya algunas investigaciones que han puesto el foco en esta cobertura mediática. Podemos citar, por ejemplo, el trabajo coordinado por Marcial Murciano “La prensa y la cooperación internacional: cobertura de la cooperación para el desarrollo en nueve diarios europeos” donde se analizaba cómo nueve diarios europeos –El País, Le Monde, The Guardian, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Corriere della Sera, Aftenposten, Politiken, Helsingin Sanomat y Diario de Noticias– abordaban la cooperación internacional y el desarrollo en países de África, Asia y América Latina. A través de esta comparación, se exploraban las diferencias en los enfoques, perspectivas y actitudes de los periódicos hacia la cooperación internacional.

Enmarcados en el territorio de la Comunitat Valenciana se puede destacar en esta línea el informe que llevó a cabo el Observatorio de Cooperación y Medios de Comunicación, una iniciativa de la Fundación Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD), cofinanciada por la Generalitat Valenciana. Este informe recopila y analiza las noticias vinculadas a la cooperación al desarrollo, publicadas entre enero y junio de 2014, en diversos medios de carácter nacional y regional con presencia en la región. El objetivo tanto del Observatorio como del informe que se extrajo de sus estadísticas era el de reflexionar sobre el tratamiento informativo que se realizaba en la prensa sobre las temáticas vinculadas a la cooperación al desarrollo, evaluando el seguimiento y el enfoque que se daba a estas informaciones, las fuentes que se utilizaban o los asuntos priorizados.

Existen otros trabajos que, en el marco de un proyecto más amplio, analizaron los medios desde un enfoque regional. Es el caso del trabajo de Xavier Giró et al. (2015) que analizaron, para el proyecto europeo Devreporter, las noticias sobre cooperación y desarrollo publicadas entre 2010 y 2013 en los principales medios catalanes. Giró descubrió cómo los frames hegemónicos son tan poderosos que llegan a neutralizar los contenidos que los contradicen, además de condicionar en gran medida la mirada de organizaciones, instituciones y medios de comunicación.

La teoría del framing, traducida al español como teoría del encuadre o de los marcos, aplicada primero al lenguaje y después a los medios de comunicación tiene ya un largo recorrido de investigación (Gamson, 1992; Entman, 1993). Esta teoría parte de que la información es, sin duda, una ventana desde la que observamos la realidad. Una realidad (textual y visual) que ha sido seleccionada y organizada para que la observemos desde ahí y no desde otra posición y que, por tanto, orienta nuestra mirada y nuestro proceso de interpretación de la misma. Según Entman (1993), nos estamos refiriendo a un proceso en el que se seleccionan (y, por tanto, se descartan también) algunos aspectos de la realidad, a los que se les otorga un mayor énfasis o importancia, de manera que se define el problema, se diagnostican sus causas, se sugieren juicios morales y se proponen soluciones y conductas apropiadas a seguir.

Si hacemos una mirada retrospectiva sobre estas investigaciones, han sido efectivamente las ONGD las que mayor atención han recibido, evaluando tanto su presencia pública en los medios como sus herramientas y estrategias para comunicar el trabajo que realizan. Desde los trabajos más generales sobre la relación entre comunicación y solidaridad (Erro & Burgui, 2003) o la representación de las organizaciones solidarias en los medios de comunicación (Jerez & Sampedro, 2004), el trabajo pionero de Javier Erro sobre la comunicación de las ONGD (2003), pasando por los trabajos de Nos Aldás (2010), Marí Sáez (2011) y Santolino (2010), así como las distintas investigaciones y trabajos que se realizaron bajo el amparo de la Coordinadora de ONGD - España o de Lafede.cat, podemos trazar una línea evolutiva en estas investigaciones.

Entre estos trabajos nos parece muy interesante el que realizó Lafed.cat con el apoyo de la Diputación de Barcelona, sobre la comunicación de la cooperación en diez municipios de la provincia de Barcelona. El estudio que se publicó en 2014 bajo el título “La comunicació de la cooperació local. Diagnòstic a 10 municipis de la província de Barcelona”, partía de un enfoque local para tratar de extraer conclusiones generales y planteaba una premisa que, hoy en día, consideramos que sigue teniendo validez: “mejorar la comunicación de la cooperación puede ser un paso clave a la hora de mejorar la salud del modelo público de cooperación”. En este sentido, atribuía a los medios, pero también a los responsables de comunicación de organizaciones y de instituciones locales la capacidad de influir con su labor sobre las políticas públicas de este campo.

Una referencia más actual es el trabajo realizado por la Coordinadora Estatal de Organizaciones para el Desarrollo en colaboración con La Marea, Comunicar con enfoque de derechos humanos[1]. Después de realizar encuentros, talleres, charlas en las que han participado más de 130 profesionales de universidades, medios de comunicación, movimientos sociales y ONG del Estado español, de México, Chile, Brasil, Kenia o Estados Unidos, se ha construido una web que ofrece formación y herramientas esenciales para garantizar que el enfoque de derechos humanos empapa la comunicación de medios y organizaciones que quieren trabajar desde este enfoque.

2.1. Trasladando el foco a los valores y marcos de interpretación

Del lado de las audiencias, de la visión que trasladan los medios a éstas, pero también de la traducción que éstas hacen de las informaciones según sus formas de interpretar la realidad desde un determinado contexto, no existen tantas investigaciones en el ámbito de la cooperación internacional. Quizás la más significativa fue la que realizó Oxfam en 2011, con el apoyo del Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID), titulada: Finding Frames: New Ways to Engage the UK Public in Global Poverty. Este estudio pone de relieve un cierto fracaso en las formas de comunicar e implicar a la ciudadanía en cuestiones como la pobreza o la justicia global, proponiendo nuevos marcos de referencia para la comunicación de informaciones sobre estas temáticas y sugiriendo formas más efectivas de involucrar al público británico en la lucha contra la pobreza, a través de nuevas narrativas que apelen a valores que impliquen a la ciudadanía en términos de movilización y acción colectiva.

Los valores son los principios o normas que las personas utilizan en su vida para guiar sus pensamientos, actitudes y acciones. Los valores ayudan a determinar lo que es importante para cada persona y dan forma a cómo interactuamos entre los seres humanos y también con todos los seres vivos del mundo que nos rodea. Estos valores influyen y son influenciados por nuestra experiencia en la sociedad en la que vivimos.

Finding frames utiliza el modelo de valores del psicólogo Shalom Schwartz que se compone de diez valores básicos, agrupados en cuatro dimensiones. Como se puede observar en la Figura 1, cada valor básico representa una meta u objetivo que las personas consideran importante en sus vidas. Las cuatro dimensiones son las siguientes:

- Apertura al cambio: que incluye valores que se relacionan con la búsqueda de nuevas experiencias y la exploración del mundo como la autonomía y la estimulación.

- Conservación: esta dimensión incluye los valores de la seguridad, la conformidad y la humildad. Valores que se relacionan con la preservación de las tradiciones y la estabilidad social.

- Trascendencia: esta dimensión incluye los valores de la benevolencia y el universalismo. Estos valores se relacionan con la preocupación por el bienestar de los demás y con la búsqueda de un sentido trascendental de la vida.

- Promoción: esta dimensión incluye los valores del poder, el logro y el hedonismo. Valores que se relacionan con la búsqueda de la excelencia personal y la realización de los propios deseos y necesidades.

En el modelo de Schwartz (1992) estos valores no son estáticos y están interrelacionados, de tal manera que los cambios en uno afectan a los demás. Los tipos de valores pueden representarse mediante un círculo de valores compatibles y opuestos, que se conoce como circunflejo. Si se reafirman los valores que se encuentran en uno de los lados de este círculo, se reprimen valores que se encuentran en el lado contrario. Es decir, nuestro sistema de valores puede predisponernos más o menos a una justicia social global, hacia una cultura de la solidaridad. Como señala Nos Aldás,

Figura 1

Modelo circunflejo de valores de Schwartz

Fuente. Tomado de Gómez Pérez et al., 2019.

aunque nuestros valores pueden ser a veces incluso contradictorios, la relación entre ellos nos predispone a creer en la posibilidad de cambio, a tener mayor empatía o cuidado por los demás o a dar mayor importancia a nuestro prestigio personal, a la competitividad o la estabilidad de nuestra situación (mantenimiento del statu quo) y seguridad. En otras palabras, podemos tener valores que tienden más a lo individual o que incorporan más lo colectivo (valores prosociales). Que nos predisponen a creer que tenemos la capacidad de innovar y cambiar las injusticias, o que nos hacen pensar que las cosas son así y eso no es posible. Y aplicando esto a la comunicación, centrarnos en activar ciertos valores puede reforzar también otros valores cercanos. (Nos Aldás, 2019, p. 24)

Existen organizaciones como la fundación británica Common Cause que plantea que para abordar con éxito y de manera duradera problemas como el cambio climático y la desigualdad, debemos comprometernos con los valores culturales arraigados (pero a menudo pasados por alto) que sustentan nuestra preocupación por los demás y por el resto del mundo. En ese sentido, plantean toda una línea de trabajo en “alfabetización de valores”, apoyando una comunidad global de personas y organizaciones que trabajan para fortalecer y defender determinados valores que favorezcan la implicación de la ciudadanía en la justicia social. Para ello, realizan investigaciones, desarrollan recursos y ejecutan programas de aprendizaje junto a personas influyentes y organizaciones sociales y culturales. En su “Kit de herramientas para organizaciones benéficas” (Crompton & Weinstein, 2015) establecen recomendaciones para usar estos valores en beneficio de una mejor y más eficaz comunicación de las organizaciones, utilizando el mapa de valores construido por Schwartz (2006), pero agregando la idea de metas intrínsecas y extrínsecas.

Los “valores intrínsecos” serían aquellos que perseguimos para sentirnos bien con nosotros mismos y con nuestro entorno (como por ejemplo, la comunidad, la creatividad o la amistad), frente a aquellos que vienen determinados por la aprobación o consideración que vamos a recibir de otros o desde fuera que serían los valores extrínsecos (como, por ejemplo, la imagen pública, la riqueza o el poder). Estas metas funcionan también de manera circunfleja y se activan de manera desequilibrada en la medida en que cuando priorizamos unas dejamos de lado los otros.

Cuando observamos algunas de las fuentes clave de influencia en la cultura dominante, por ejemplo, el gobierno, los medios, la publicidad, podemos ver que enfatizan algunos valores más que otros. A través de una exaltación de la riqueza, la celebridad y el consumismo, nuestra cultura se ha inclinado hacia valores extrínsecos. Aunque la mayoría de las personas todavía priorizan los valores intrínsecos más que los valores extrínsecos, este recordatorio constante de la importancia de los valores extrínsecos socava el cuidado social y ambiental. Construir nuestras instituciones sociales, negocios y servicios públicos de manera que reflejen valores intrínsecos profundizaría nuestro cuidado mutuo, fortalecería las respuestas a los problemas sociales y ambientales y mejoraría el bienestar personal.

Ahora bien, todos estos valores aterrizan en unas estructuras de conocimiento determinadas y en unos contextos específicos que marcan la capacidad de influencia de los discursos. Parece evidente que los mensajes no sólo tienen que estar orientados hacia unos determinados valores, sino que tienen que encajar en formas adecuadas para que puedan influir en la ciudadanía y a través de una presencia pública relevante y constante. Es aquí donde recuperamos la teoría de los marcos, ahora sí, aplicada especialmente, a las audiencias y los efectos que provocan en ellas.

Los marcos, según Lakoff (2006, p. 25) son “las estructuras mentales que permiten a los seres humanos comprender la realidad y, a veces, crear lo que tomamos como realidad [...]. Estructuran nuestras ideas y conceptos, moldean la forma en que razonamos e incluso afectan la forma en que percibimos y actuamos. En su mayor parte, nuestro uso de marcos es inconsciente y automático, es decir, los usamos sin darnos cuenta”. de ahí la importancia de profundizar en la idea de la responsabilidad social de los medios, de la toma de conciencia sobre el rol que juegan y la importancia de visibilizar los marcos que desde ellos se promueven.

No obstante, hay que poner en evidencia, como señalábamos anteriormente, que la capacidad de influencia y, sobre todo, de cambiar conductas, que tienen estos marcos es relativa y ha sido, incluso, sobrevalorada (Druckman, 2004). Esto ha hecho que nos encontremos distintos énfasis y denominaciones, hablándose, por ejemplo, de marcos débiles y marcos fuertes o de marcos superficiales y marcos profundos.

Estos cuestionamientos tratan de matizar y complejizar la influencia del framing debido al nivel de atención y seguimiento de la actualidad a través de los medios, una cuestión cada vez más evidente en la medida en que en la generación de la opinión pública los medios están perdiendo relevancia. Por otro lado, la cultura desempeña un rol central en los procesos de framing, “al actuar como un ‘reservorio’ de encuadres, marcando a la vez límites sobre lo que es socialmente aceptable o no: si los encuadres chocan frontalmente con principios culturales ampliamente aceptados, es poco probable que tengan efectos relevantes” (Ardevol - Abreu, 2015, p. 437).

Igualmente, habría que tener en cuenta la predisposición de cada persona y el contexto particular desde el que traduce cualquier mensaje. La interpretación de los hechos sociales y la elaboración de un modelo discursivo por parte del individuo derivan de un proceso de negociación entre la información nueva a la que se expone y su conocimiento social previo. En este sentido, aceptamos y nos exponemos con mayor facilidad a mensajes que reafirman nuestros valores y juicios previos y somos más reacios a la exposición a aquellos que nos contradicen. Por último, hay que considerar que los encuadres no son únicos, que sobre muchos temas conviven distintos encuadres en la sociedad y también en los medios. De hecho, como veremos en nuestro análisis en una misma información pueden recogerse distintos valores y encuadres, por lo que podemos encontrar dificultad para determinar los hegemónicos.

En este sentido, vemos como en un sector o sobre un determinado tema los discursos van evolucionando, lo que no quiere decir que los nuevos vengan a hacer desaparecer los anteriores, sino que más bien se suman y en muchos casos pueden convivir durante mucho tiempo. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en relación con el discurso sobre la cooperación descentralizada y su puesta en valor dentro del conjunto de la cooperación internacional y de la sociedad. Ahí hemos pasado de la narrativa de los hermanamientos, a la narrativa del 0,7 %, a la narrativa de las competencias propias, a la narrativa de la localización de los ODS o, en los últimos años, a la narrativa de la ciudadanía global (Pérez, 2020).

Una de las pocas investigaciones que se han realizado en España incorporando la teoría de los valores y los marcos ha sido el estudio Nadie dijo que fuera fácil realizado por ONGAWA (2019) de cara a evaluar las estrategias y las prácticas comunicativas y educativas a través de las cuales las ONGD responden al reto de implicar activamente a la ciudadanía en procesos de transformación social. Este trabajo incorpora igualmente una mirada muy interesante sobre las aportaciones que la Educación para la Ciudadanía Global ha realizado no sólo en términos conceptuales sino también en la manera de concebirse y de concebir el trabajo en las organizaciones que trabajan en favor de la justicia global.

3. Metodología aplicada

Hemos pretendido abordar todas estas cuestiones desde el análisis crítico del discurso que supone un subcampo disciplinario dentro de la perspectiva más amplia del análisis del discurso y del análisis del discurso periodístico que nos sirve, no sólo como metodología sino como campo de acción y reflexión. El análisis crítico del discurso examina cómo se articulan y mantienen las relaciones de poder a través del lenguaje y el discurso en diversas esferas sociales, como los medios de comunicación, la política, la educación, entre otros. Se preocupa por entender quién tiene el poder para hablar, qué voces son excluidas o marginadas, y cómo se negocian y se perpetúan las relaciones de poder en el discurso.

Esto implica una perspectiva teórica y crítica sobre el papel del lenguaje periodístico en la sociedad, de la configuración de marcos de interpretación y de los valores que promocionan los medios, destacando su función en la creación y reproducción de realidades sociales, en la construcción de identidades y en la negociación de significados en su proceso de mediación con la comunicación humana.

Igualmente, abordaremos el análisis del discurso en su acepción metodológica de conjunto de técnicas y herramientas utilizadas para investigar y examinar cómo se construyen los significados, se negocian relaciones de poder y se expresan ideologías a través del uso del lenguaje y las prácticas discursivas (en este caso periodísticas) en diferentes contextos sociales, políticos y culturales. Véanse, por ejemplo, los trabajos de Van Dijk (1988), Fairclough (1995) o Richardson (2007).

Una metodología complementaria a otras que también están incorporadas en el análisis como son:

- El análisis de contenido; examinando y cuantificando temáticas o enfoques de las informaciones seleccionadas.

- El análisis del framing o encuadre: Examinando cómo se seleccionan y presentan ciertos aspectos de una temática o áreas de conocimiento para tratar de anticipar interpretaciones hegemónicas por parte de las audiencias.

En concreto, para realizar este estudio analizamos la representación que los medios de comunicación hacen de los discursos de la cooperación al desarrollo y la solidaridad internacional en la prensa local y autonómica de la Comunitat Valenciana, seleccionando cinco medios de referencia en la prensa escrita, tanto por tradición en sus localidades y/o provincias como por su difusión y alcance. Estos medios son Información, Las Provincias, Levante EMV, Mediterráneo y Valencia Plaza. Además, se sumaron al análisis los programas informativos de la Cadena SER en la región, la radio de mayor audiencia autonómica, así como los informativos y magazines de Á Punt, la radiotelevisión pública de esta comunidad autónoma.

Hay que señalar que, además del servicio público, están incluidos en la elección de la muestra algunos de los grupos de comunicación más representativos de nuestro país y los más importantes en la Comunitat Valenciana: Grupo Prisa (Cadena Ser), Grupo Prensa Ibérica (Información, Levante EMV, Mediterráneo), Grupo Vocento (Las Provincias) y Grupo Ediciones Plaza (Valencia Plaza). Al mismo tiempo, estos medios representan distintas orientaciones ideológicas.

La muestra de piezas informativas a analizar se ha obtenido a través de la base de datos MyNews, por medio de la búsqueda de palabras clave en los buscadores instalados en las páginas web de los medios anteriores y, en el caso particular de À Punt, a través de su servicio de documentación. El marco temporal de búsqueda ha comprendido 4 meses de información, concretamente desde el 1 de septiembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022.

En una primera búsqueda de contenidos relacionados con la cooperación internacional aparecieron más de 500 piezas informativas que recogían los conceptos de búsqueda introducidos (pobreza, desigualdad, cambio climático, desarrollo sostenible, cooperación internacional, solidaridad, ONG, ciudadanía global) o que en algún momento hacían referencia a estas temáticas. Se eligieron estos ocho conceptos intentando abarcar de forma amplia cualquier noticia que implicase al sector de la cooperación internacional.

No obstante, para los fines de este estudio, se discriminaron más de la mitad de estas piezas, porque sólo se seleccionaron aquellas donde el tema central era la cooperación internacional o donde aparecía desarrollado alguno de los aspectos de la misma (las ONGD, la justicia global, la ciudadanía global, etc.) como parte relevante de su contenido. Esto nos permite identificar relatos, focos o marcos suficientemente explicitados para analizarlos desde el punto de vista del análisis del discurso periodístico.

La muestra, por tanto, sometida a análisis ha estado compuesta por un total de 276 piezas informativas centradas en la cooperación y la solidaridad internacional que, además de codificarlas en términos de medio, fecha, título y sinopsis, se han analizado en base a los siguientes criterios se han analizado en base a los siguientes criterios que explicaremos detalladamente en el apartado de resultados:

- Foco informativo.

- Marco principal promovido.

- Valor principal promovido.

- Discurso hegemónico promovido.

4. Resultados

Lo primero que tenemos que decir es que, cuando analizamos enfoques, valores, marcos y discursos en las piezas informativas lo más habitual es que no encontremos uno solo, sino una combinación de dos o más de ellos. No obstante, nuestra labor ha sido determinar de manera cualitativa los predominantes con el objetivo de obtener conclusiones generales sobre la mirada que ofrecen los medios de comunicación locales a las personas que acceden a la información sobre cooperación y solidaridad internacional a través de sus publicaciones. Resumimos a continuación los principales resultados alcanzados.

4.1. Sobre los enfoques

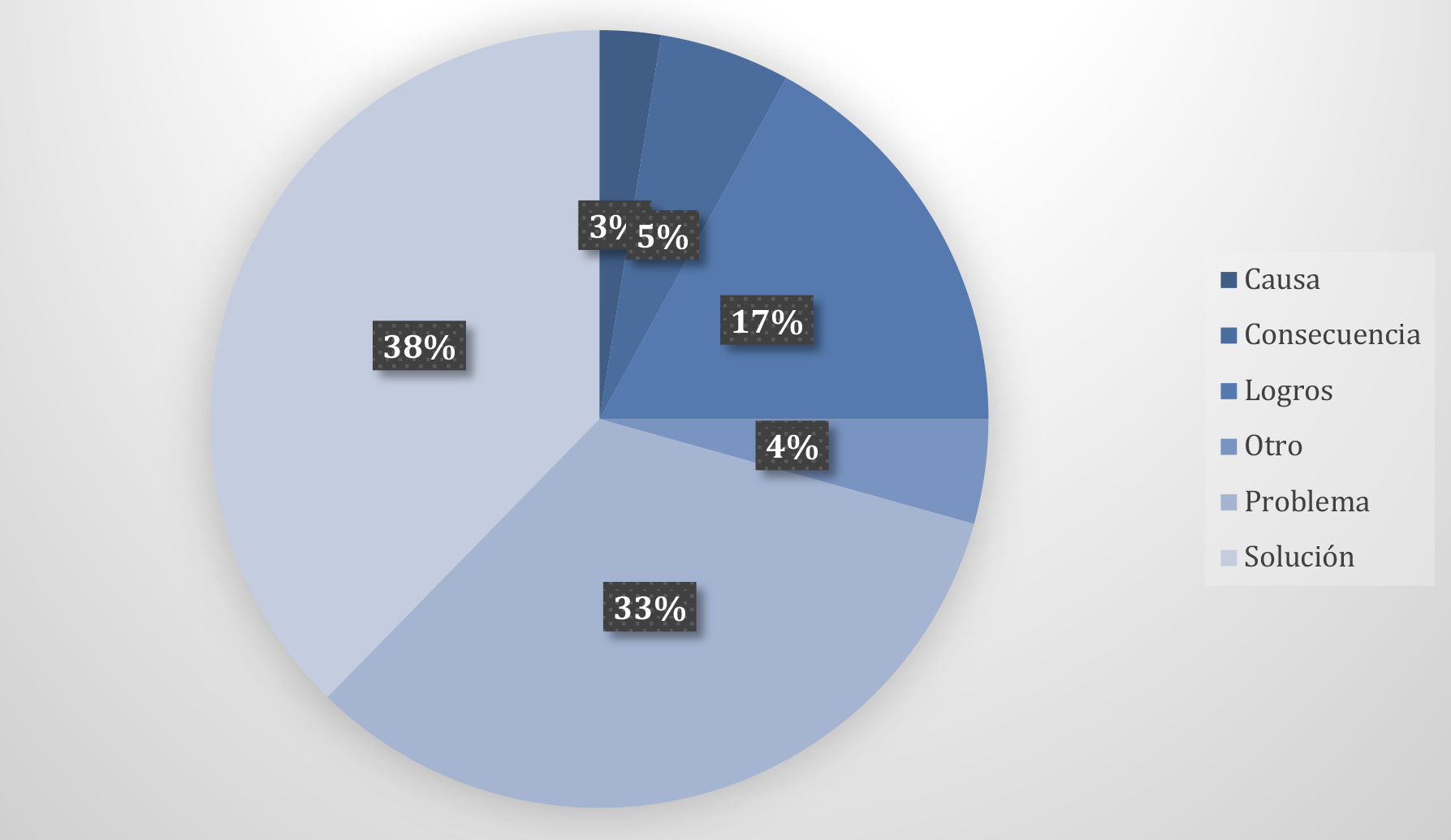

En el caso de los enfoques, se han categorizado las piezas informativas según las siguientes denominaciones:

- Problema: piezas informativas centradas en una situación concreta que se considera perjudicial y que se produce en un país o región del Sur global. Por ejemplo, casos de malaria que afectan al África subsahariana.

- Solución: piezas informativas que destacan vías para abordar alguno de los problemas que afectan al Sur global. Por ejemplo, propuesta de reparto de mosquiteras para evitar la malaria en África subsahariana.

- Causa: espacios en medios de comunicación dedicados a las razones que explican alguno de los problemas que se producen en un país o región del Sur global. Por ejemplo, incremento de los casos de malaria derivados de la mayor proliferación de mosquitos relacionados con el incremento de temperaturas por el cambio climático.

- Consecuencia: piezas informativas que hacen referencia a las derivadas de un problema que se produce en un país o región del Sur global. Por ejemplo, muertes y colapso de sistemas sanitarios como consecuencia del incremento de la malaria en África subsahariana.

- Logros: informaciones que muestran la superación de problemas que afectan a países o regiones del Sur global o avances en este sentido. Por ejemplo, reducción de la mortalidad por malaria en África subsahariana gracias a la financiación de programas de vacunación por parte de la cooperación europea.

Tomando como referencia lo anterior, podemos observar en la Figura 2 que algo más de un tercio de las piezas informativas analizadas se centran principalmente en posibles soluciones relacionadas con la lucha contra la pobreza y la desigualdad y que otro tercio pone el foco en dichos problemas. El tercio restante engloba, entre otras, causas, consecuencias y logros.

Podemos señalar, por tanto, que hay cierto equilibrio en los enfoques de las informaciones, aunque, llama la atención la falta de incorporación de causas y consecuencias en los hechos narrados, especialmente, cuando se refieren a situaciones muy complejas, relacionadas con problemáticas globales y que afectan al futuro inmediato de nuestras sociedades.

Por otra parte, hay que destacar que más de la mitad de las piezas analizadas tienen cierto enfoque positivo ya que se centran en soluciones y logros. Esto desmonta en parte el discurso instalado entre la sociedad civil de que las y los periodistas atienden con más interés a los problemas del mundo que a los avances logrados a través de la cooperación al desarrollo y la solidaridad internacional.

Por otro lado, hay que decir que, cuando las piezas informativas se centran en los logros, en su gran mayoría lo hacen en términos de resultados –ejecución de proyectos, incremento de la ayuda oficial, incremento de donaciones,…– y no tanto en términos de objetivos finalistas (reducción de la pobreza, consolidación o defensa de los derechos humanos, por ejemplo). Además, en numerosas ocasiones, los logros tienen un enfoque claramente asistencialista o desarrollista[2] lo que no contribuye a los procesos de construcción de una ciudadanía activa y crítica. Esta cuestión también es notable en el caso de piezas informativas enfocadas en las soluciones, ya que las que se plantean tienen un claro enfoque caritativo o están exclusivamente centradas en la donación.

Figura 2

Foco de las informaciones analizadas

Fuente. Elaboración propia.

4.2. Sobre los marcos

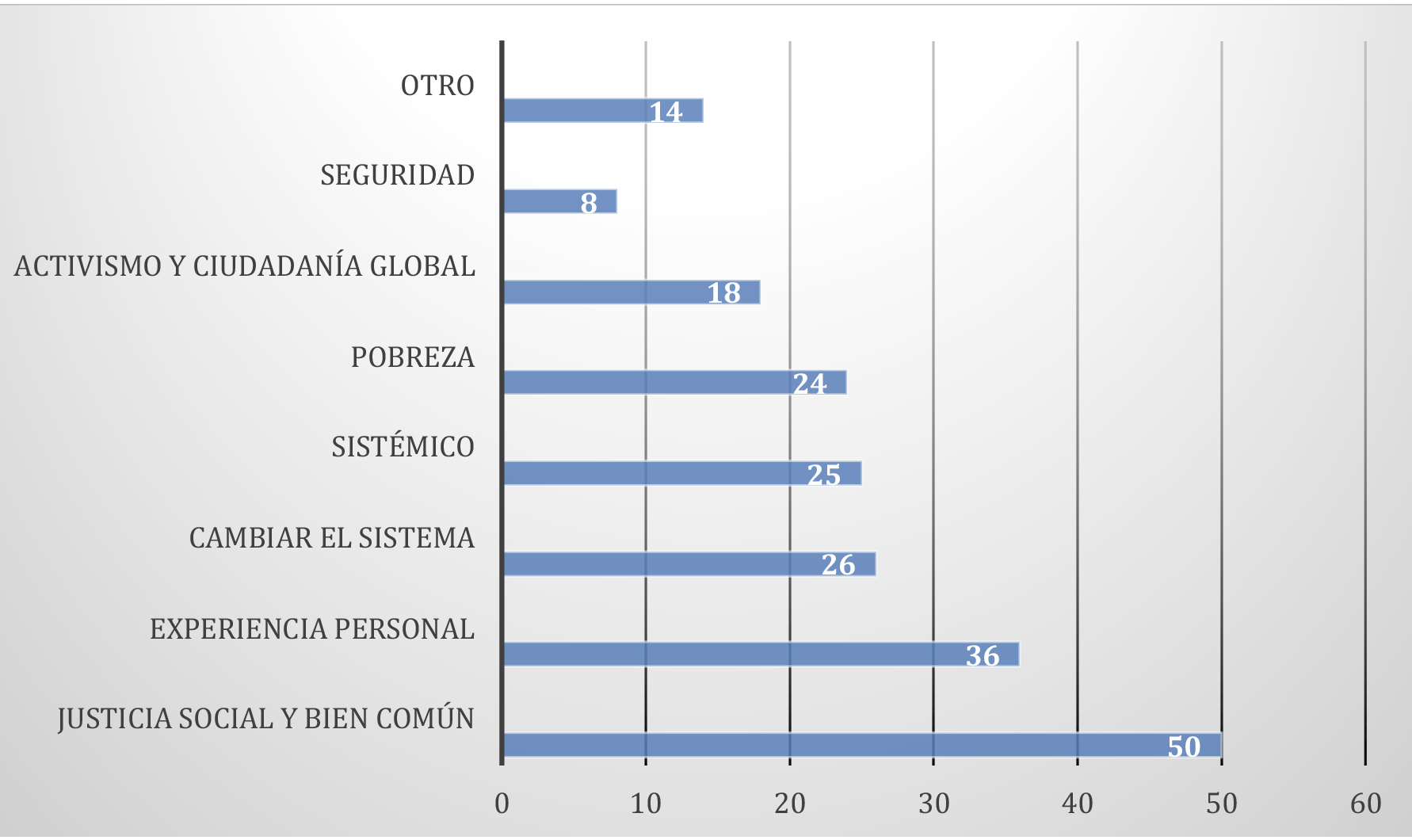

Para el análisis de los marcos predominantes, se ha partido de una simplificación de los marcos superficiales recogidos en el documento ya mencionado “Finding frames: new ways to engage the UK public in global poverty”[3].

En nuestro trabajo lo hemos caracterizado del siguiente modo:

- Marco de ayuda y caridad: se centra en destacar la importancia de la ayuda desde el Norte hacia Sur global ya sea por personas, entidades o Administraciones públicas, así como en acciones caritativas y centradas en la captación y la transmisión de fondos.

- Marco de justicia social y bien común: pone el acento en la solidaridad, la empatía, la justicia y el bien común, en la preocupación por otras personas y la búsqueda del bienestar colectivo.

- Marco de experiencia personal: destaca por centrarse en el papel individual, en el “héroe” que ayuda a personas en situación de pobreza.

- Marco de cambiar del sistema: se centra en la importancia de modificar las estructuras de poder y reformar las instituciones para alcanzar objetivos relacionados con la lucha contra la pobreza y la desigualdad.

- Marco sistémico: pone el foco en explicar las interrelaciones que se producen en un mundo complejo y que explican los problemas que lo caracterizan.

- Marco de pobreza: hace referencia a la pobreza exclusivamente, sin tener en cuenta una visión más general que incluya otras cuestiones relacionadas como el comercio, el cambio climático, etc.

- Marco de activismo y ciudadanía global: hace hincapié en la capacidad de las personas de generar cambios a favor de la lucha contra las injusticias en colaboración con otras.

- Marco de seguridad: se centra en una visión instrumental de la cooperación al desarrollo y la solidaridad internacional, buscando la seguridad propia.

Si analizamos los resultados obtenidos en la Figura 3, podemos decir que hay cierto equilibrio entre marcos que tienden hacia la transformación social y los que no lo hacen. Los primeros –justicia social y bien común, cambiar el sistema, sistémico y activismo y ciudadanía global– se encuentran en 119 piezas de las 276 analizadas. Los menos transformadores –ayuda y caridad, experiencia personal, pobreza y seguridad– suman 143 piezas informativas. En cualquier caso, no debe dejarse de destacar que el marco más utilizado en el conjunto de informaciones es el de ayuda y caridad con una distancia considerable respecto al resto.

Figura 3

Número de piezas según el marco principal que promueven

Fuente. Elaboración propia.

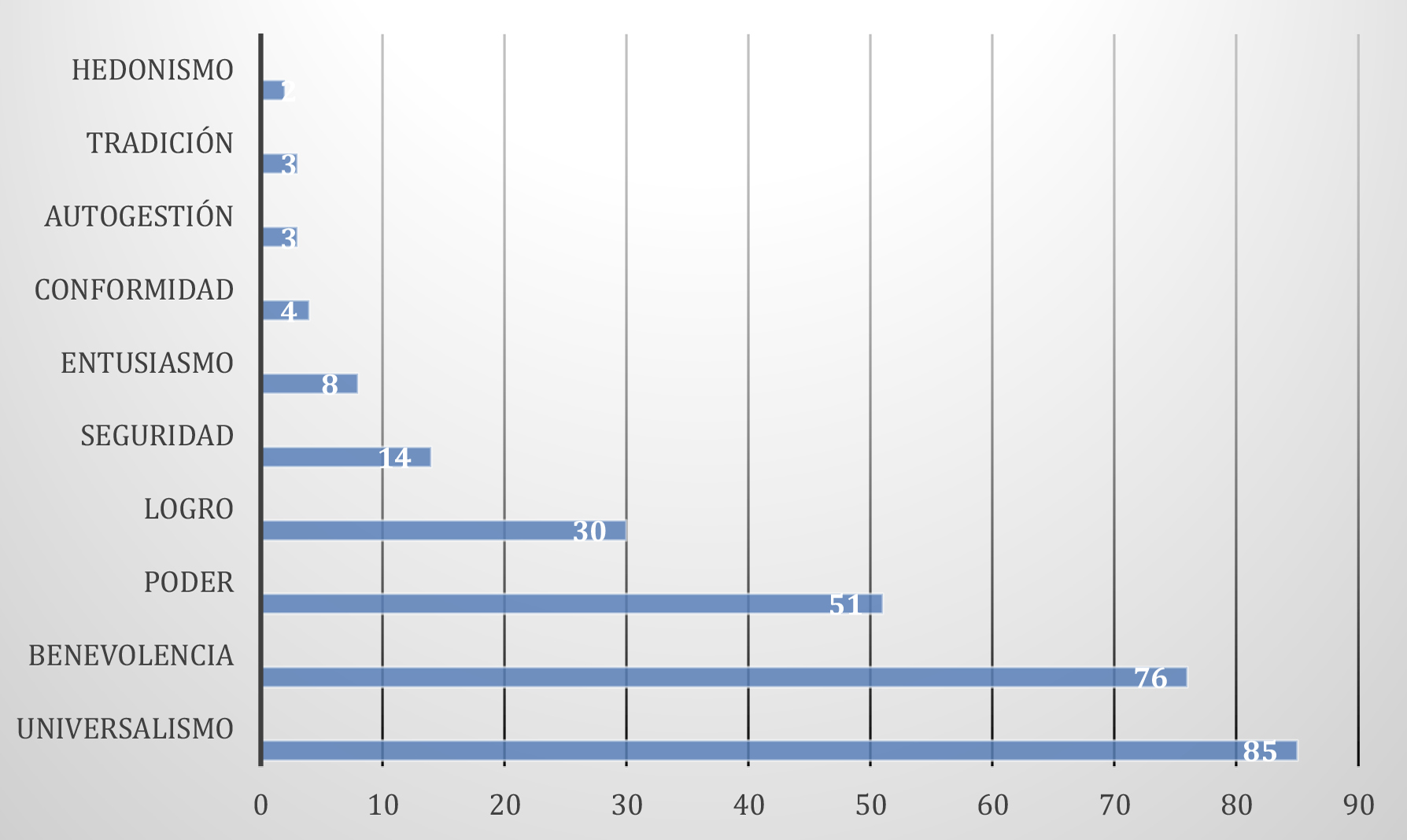

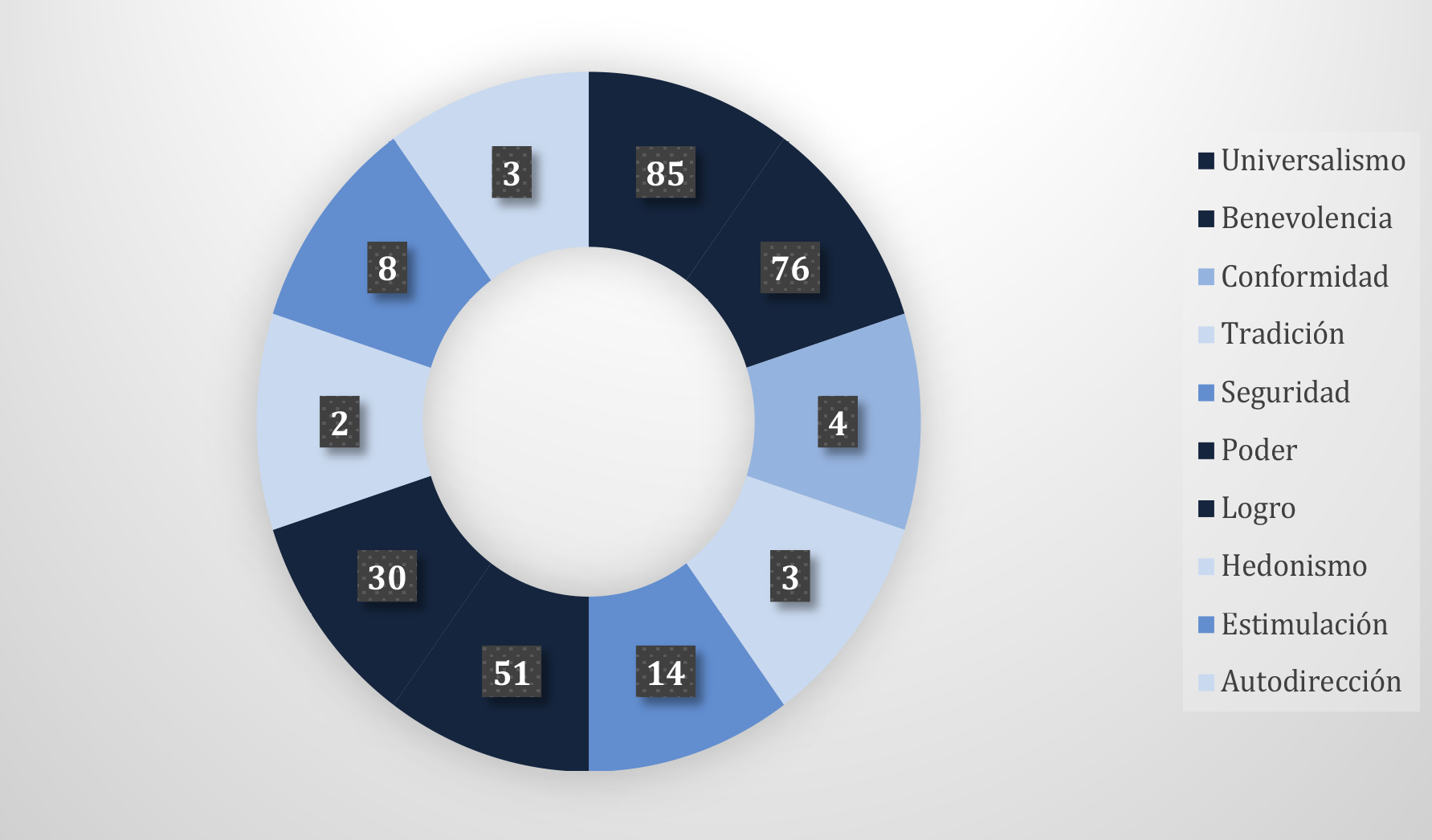

4.3. Sobre los valores

Al mismo tiempo, hemos realizado un análisis de las piezas informativas en base a los valores que promueven. Para ello se ha tomado como referencia el mapa de valores culturales de Schwartz y los hemos caracterizado de la siguiente forma:

Figura 4

Número de informaciones en función del valor que transmiten

Fuente. Elaboración propia.

- Universalismo, valor asociado a la protección del medio ambiente, la armonía con la naturaleza, la justicia social, la igualdad y la paz.

- Benevolencia, valor que se vincula con amabilidad, honestidad, perdón, responsabilidad y amor.

- Poder, valor vinculado a conceptos como autoridad, riqueza, imagen pública y reconocimiento social.

- Logro, valor que tiene relación con el éxito, la ambición, la influencia y la inteligencia.

- Seguridad, valor que se asocia con limpieza, seguridad nacional, reciprocidad de favores, orden social y pertenencia.

- Entusiasmo, valor que asociamos a atrevimiento y vida excitante.

La Figura 4 nos muestra que el valor que más aparece es el del universalismo, un valor claramente asociado a la transformación social. Pueden serlo también los valores adyacentes de autodirección y benevolencia, aunque hay que destacar que entre las noticias categorizadas con este último valor se encuentran un número considerable que apuntan a enfoques caritativos o asistenciales. Por otra parte, en las piezas en las que predomina el valor de autodirección se encuentran varias referidas a comportamientos individuales que quedan lejos de la visión social que incorpora el concepto de ciudadanía global. Por tanto, podemos decir que solo un 30 % de las noticias están vinculadas a un valor completamente transformador y que otro tercio de las mismas puede estarlo parcialmente.

Si volvemos al mapa de valores culturales de Schwartz y lo adaptamos a las piezas informativas analizadas, el resultado es el siguiente:

Figura 5

Número de piezas, según valores transmitidos, bajo el modelo de Schwartz

Fuente. Elaboración propia.

En la Figura 5, la intensidad del color refleja la mayor presencia de un valor o de otro (en cada sector se incluye el número de piezas asociadas a cada valor). Por tanto, como puede verse, hay una clara predominancia de “valores espejo”, universalismo y benevolencia por una parte, y logro y poder por la otra. Según la teoría de Schwartz estos valores, situados justo en lados opuestos de la figura, se desactivan unos a otros, por lo que una de las grandes conclusiones de la investigación es que, analizándolas a nivel general, aunque hay un ligero predominio de la promoción de valores relacionados con la ciudadanía global, la alta presencia de otros que vinculamos con el individualismo, la celebridad o el consumismo se neutralizan con los anteriores, limitando el poder transformador de la información que recogen los medios de comunicación en el ámbito de la Comunitat Valenciana.

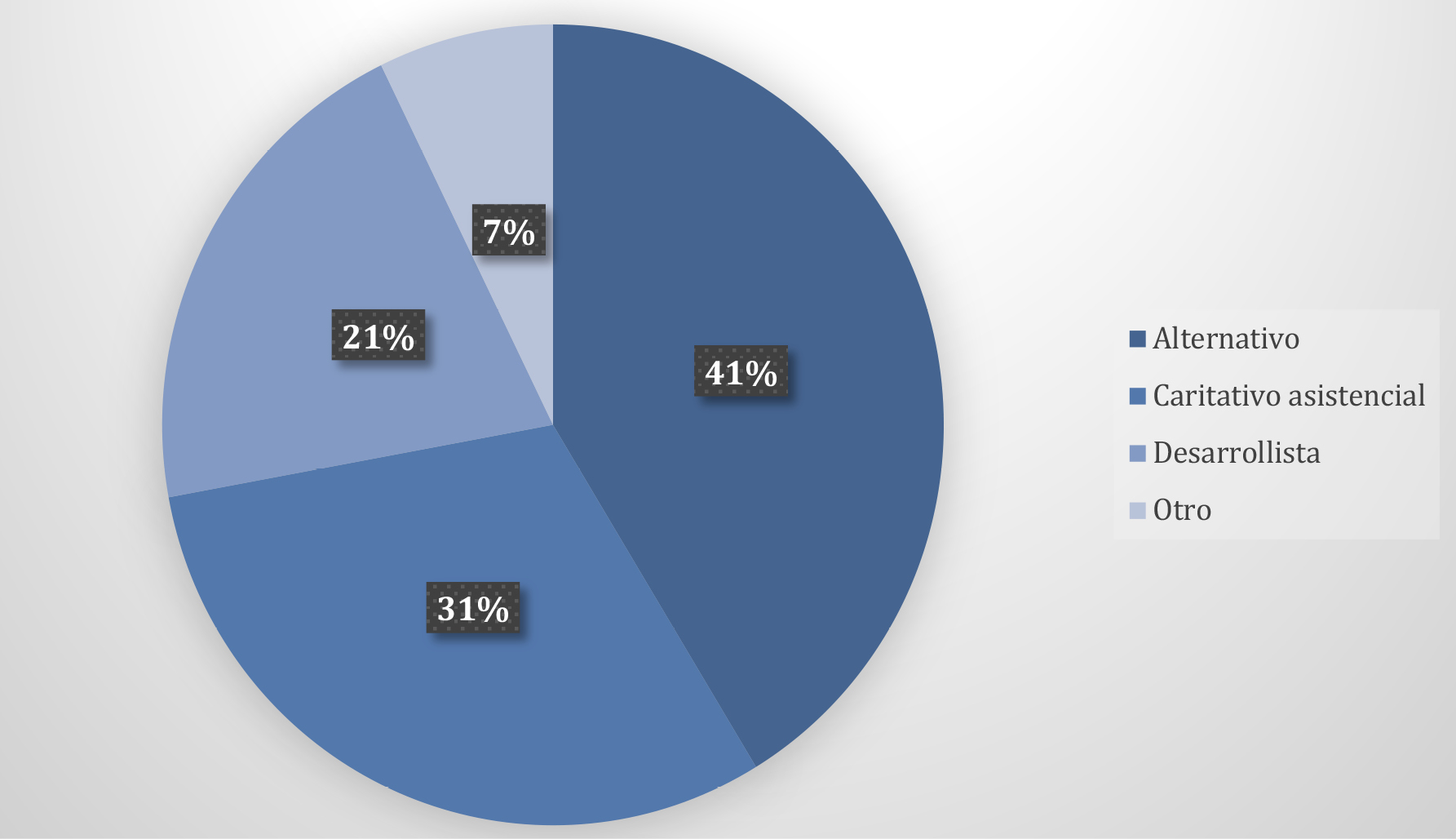

4.4. Sobre los discursos hegemónicos

Tomando como referencia todo lo anterior, se puede establecer a modo de segunda gran conclusión de la investigación qué discursos hegemónicos se promueven desde las piezas analizadas. En este sentido, se han establecido tres categorías:

- Alternativo: se relaciona con la justicia social y la ciudadanía global. Las piezas informativas de esta categoría son valoradas por su contribución a la transformación social.

- Desarrollista: su foco principal está puesto en el trabajo de las entidades vinculadas con la cooperación al desarrollo y en los esfuerzos de las personas, comunidades y países del Sur global para progresar.

- Caritativo asistencial: centrado en la ayuda e incluso la caridad, así como en la pobreza y sus consecuencias, sin atender a sus causas.

Figura 6

Porcentaje de informaciones según el discurso hegemónico que promueven

Fuente. Elaboración propia.

El análisis de la Figura 6 desprende, en línea similar a lo descrito para el análisis de marcos y valores, que algo más del 40% de las piezas informativas analizadas tienen un discurso alternativo y un poco más del 30% un discurso caritativo asistencial. El discurso desarrollista supera por unas décimas el 20% de las piezas analizadas.

Por tanto, podemos decir que en los medios de comunicación de la Comunitat Valenciana conviven diferentes tipos de discursos hegemónicos sin una clara preeminencia de ninguno de ellos. Teniendo en cuenta, como se indicó anteriormente, que una de las fuentes principales de información para los medios es el propio tercer sector, y que en él –e incluso en las propias organizaciones– se simultanean distintas formas de representar y reflejar el sector de la cooperación internacional, no es de extrañar este resultado en los medios de comunicación de la región.

Vinculado con esta cuestión es interesante destacar que hay una mayor presencia del discurso caritativo asistencial en las piezas informativas de carácter local.

5. Conclusiones y elementos para reflexionar

Más de la mitad de las piezas analizadas tienen cierto enfoque positivo ya que se centran en soluciones y logros. Esto desmonta en parte el discurso instalado entre la sociedad civil de que las y los periodistas atienden con más interés a los problemas del mundo que a los avances logrados a través de la cooperación al desarrollo y la solidaridad internacional. Esta visión positiva no parece estar condicionada ni por la temática abordada ni por el tipo de actuación a la que se alude (conferencia internacional, proyecto de cooperación, acción de captación de fondos, voluntariado, entre otros).

Las piezas informativas que se centran en logros, en su gran mayoría lo hacen en términos de resultados –ejecución de proyectos, incremento de AOD, incremento de donaciones, trabajo del voluntariado, etc.– y no tanto en términos de objetivos (reducción de la pobreza o reducción de impactos del cambio climático, por ejemplo). Además, en numerosas ocasiones, los logros tienen un enfoque claramente asistencialista o desarrollista lo que no contribuye a los procesos de construcción de una ciudadanía activa y crítica. Esta cuestión también es notable en el caso de piezas informativas enfocadas en las soluciones, ya que las que se plantean tienen un claro enfoque caritativo o están exclusivamente centradas en la donación o en los recursos que se necesitan para una cuestión determinada, soluciones puntuales y a corto plazo que no abordan las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad.

Hay que señalar, además, que las piezas centradas en las causas que explican los problemas de pobreza y desigualdad que sufren los países del Sur global son prácticamente residuales (tan sólo el 2,5 % de lo analizado). Esto claramente limita la contribución de los medios locales analizados a la comprensión de los problemas estructurales y a sus interrelaciones con otros lo que dificulta alcanzar una comprensión multifactorial de la realidad internacional, elemento clave para generar conciencia sobre la necesidad de abordar procesos de transformación social.

En general puede decirse que hay cierto equilibrio entre marcos que tienden hacia la transformación social –justicia social y bien común, cambiar el sistema, sistémico y activismo y ciudadanía global– y los que no lo hacen –ayuda y caridad, experiencia personal, pobreza y seguridad–. En cualquier caso, no debe dejarse de destacar que el marco más relevante es el de ayuda y caridad con una distancia considerable respecto al resto.

Los valores predominantes son universalismo, benevolencia, poder y logro. El primero, el de universalismo, está claramente asociado a la transformación social. El de benevolencia, adyacente al anterior, también puede serlo, aunque hay que destacar que entre las noticias categorizadas con este último valor se encuentran un número considerable que apuntan a enfoques caritativos o asistenciales. Por otra parte, en las piezas en las que predomina el valor de autodirección, que también tiene cierto enfoque transformador, se encuentran varias referidas a comportamientos individuales que quedan lejos de la visión social que incorpora el concepto de ciudadanía global. Por tanto, podemos decir que solo un 30 % de las noticias están vinculadas a un valor completamente transformador y que otro tercio de estas puede estarlo tan sólo parcialmente.

Aunque las piezas informativas con valores transformadores tienen un lugar destacado en el análisis, también es cierto que la presencia de los que no lo son –logro y poder principalmente– son muy relevantes. Como consecuencia, unas noticias se neutralizan con otras, reduciendo la capacidad de transformación del conjunto de informaciones analizadas. Se cumpliría así, la idea del esquema circunflejo de Schwartz (1992) donde unos valores desactivan a otros y donde, si no se consigue cambiar esta relación de fuerzas, difícilmente se pueden provocar grandes cambios.

El análisis muestra la convivencia de diferentes tipos de discursos hegemónicos –caritativo asistencial, desarrollista y alternativo– sin una clara preeminencia de ninguno de ellos. Teniendo en cuenta que una de las fuentes principales de información para los medios es el propio tercer sector, y que en él –e incluso dentro de las propias organizaciones no gubernamentales– se simultanean distintas formas de representar y reflejar la cooperación internacional, el resultado no muestra tanto una distorsión de los medios sino más bien un reflejo de un sector muy diverso y que no ha conseguido trasladar un discurso común que impregne a todo el sector y al conjunto de la sociedad valenciana.

Vinculado con esta cuestión es interesante destacar que hay una mayor presencia del discurso caritativo asistencial en las piezas informativas de carácter local. Cuanto más vinculada a lo local está una información más se acentúa su limitación en el discurso, sin una vinculación a problemáticas globales y sin referencias a procesos colectivos de cambio social. Probablemente esto nuevamente esté vinculado con el papel del tercer sector como fuente de información, unido a la escasa formación, falta de profesionales de comunicación y acompañamiento en cuestiones comunicativas con la que cuentan las sedes locales y autonómicas de las ONGD.

No obstante, estas hipótesis quedan pendiente de confirmación en la segunda etapa de esta investigación que contrastará estos resultados con las opiniones de los profesionales de la comunicación (los que difunden informaciones desde los gabinetes de organizaciones e instituciones) y de los propios periodistas de los medios locales analizados.

En cualquier caso, creemos que además de aportar datos y un análisis sectorial para investigadores del campo de la cooperación internacional y del análisis del discurso, puede tener un interés especial para los profesionales de la comunicación que trabajan en este ámbito. Ya sean periodistas de los medios que puedan ver evaluado su trabajo y tomen ideas y referencias para mejorar el enfoque de sus informaciones como profesionales de la comunicación que trabajen en departamentos de comunicación de organizaciones o instituciones del ámbito de la cooperación internacional que reformulen su forma de establecer discursos y comunicados dirigidos a los medios o a la opinión pública de tal forma que se garantice una mirada más comprometida colectivamente y con mayor capacidad de transformación social.

Agradecimientos

Este trabajo contó con el apoyo de la Coordinadora Valenciana de ONGD y con la colaboración de Jorge Castañeda en la recopilación y análisis de las informaciones.

Semblanza del autor

José Manuel Moreno-Domínguez es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y especializado en políticas de comunicación, gestión cultural y procesos de participación ciudadana. Trabaja como Profesor Asociado de la Facultad de Comunicación de dicha Universidad donde imparte las asignaturas de Gabinetes de Comunicación y Comunicación para el Desarrollo. Ha sido miembro fundador y forma parte del Grupo de Estudios Interdisciplinarios en Comunicación, Política y Cambio Social (COMPOLÍTICAS) donde coordina el área de cooperación al desarrollo. Ha impartido clases en el Máster de Cooperación Internacional de la Universidad Pontificia de Comillas y en los cursos de experto sobre Voluntariado y Cooperación Internacional de la Universidad Pablo de Olavide. Ha sido consultor independiente y ha colaborado con varias agencias de comunicación en la realización de planes y estrategias de comunicación. Entre sus últimas publicaciones destacan el libro El Cambio social a través de las imágenes. Guía para entender y utilizar el video participativo (Los Libros de la Catarata, 2014) y los capítulos “La comunicación para el desarrollo en el marco de la Agenda 2030 ¿Derecho fundamental, política estratégica o herramienta instrumental?” (Comunicación Social, 2023) y “Audiovisual y Tercer Sector: un campo abonado a la participación y las demandas sociales” (Comunicación Social, 2023).

Referencias

Al Najjar Trujillo, T. (2024). Dimensiones y criterios del periodismo transformador: una propuesta de reforma mediática. Index.comunicación, 14(1), 155-180. https://doi.org/10.62008/ixc/14/01Dimens

Ardèvol-Abreu, A. (2015). Framing o teoría del encuadre en comunicación. Orígenes, desarrollo y panorama actual en España. Revista Latina de Comunicación Social, 70(1), 423-450. https://doi.org/10.4185/RLCS-2015-1053

Bourdieu, P. (2005). Pensamiento y acción. Los Libros del Zorzal.

Brüggemann, M., Frech, J., & Schäfer, T. (2022). Transformative Journalisms: How the ecological crisis is transforming journalism. En A. Hansen (Ed.), The Routledge Handbook of Environment and Communication. Routledge. https://doi.org/10.31219/OSF.IO/MQV5W

Crompton, T., & Weinstein, N. (2015). Common Cause Communication. A toolkit for charities. Common Cause Foundation. https://acortar.link/MAbzMb

Darnton, A., & Kirk, M. (2011). Finding frames: new ways to engage the UK public in global poverty. Bond.

Díaz-Salazar, R. (1996) Redes de solidaridad internacional. Para derribar el muro norte-sur. Ediciones H.O.A.C.

Druckman, J. N. (2004). Political preference formation: Competition, deliberation, and the (ir) relevance of framing effects. American Political Science Review, 98(4), 671-686. https://doi.org/10.1017/S0003055404041413

Entman, R. (1993). Framing: toward clarification of a fractured paradigm. Journal of Communication, 43(4), 51-58. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x

Erro, J., & Burgui, T. (2003). El campo de la comunicación, sensibilización y desarrollo para el desarrollo en Navarra (1998-2002). Universidad Pública de Navarra.

Fairclough, N. (1995). Media Discourse. Edward Arnold.

Firmstone, J., & Coleman, S. (2015). Rethinking local communicative spaces: reflecting on the implications of digital media and citizen journalism for the role of local journalism in engaging citizens in local democracies. En R. Kleis Nielsen (Ed.), Local Journalism. The decline of newspapers and the rise of digital media (pp. 117-140). Oxford University.

Franklin, B. (2006). Local journalism and local media: Making the local news. Routledge

Gamson, W.A. (1992). Talking politics. Cambridge University Press.

Giró, X., Farrera, L., & Giró, V. (2015). La cooperació i la solidaritat internacional segons els mèdia a Catalunya: percepció i discurs reflectit. (1 ed.). Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament. http://surl.li/wpuhsl

Jerez, A., & Sampedro, V. (2004). Visibilidad pública y tratamiento informativo del movimiento de cooperación al desarrollo (1992-2002). Política y Sociedad, 41(1), 49-63. https://hdl.handle.net/20.500.14352/51970

Kleis Nielsen, R. (2015). Local Journalism. The decline of newspapers and the rise of digital media. Reuters Institute for the Study of Journalism. Oxford University.

Laclau E., & Mouffe C. (1985). Hegemony and Socialist Strategy. Verso.

Lakoff, G. (2006). Don’t think of an elephant! know your values and frame the debate: the essential guide for progressives. Chelsea Green Publishing.

Lorente, M. (2014). La comunicació de la cooperació local. Diagnòstic a 10 municipis de la província de Barcelona. Lafede.cat. Organitzacions per la justícia global. https://www.sabadell.cat/images/cooperacio/documents/informediu

Marí Sáez, V. (2011). Comunicar para transformar, transformar para comunicar. Editorial Popular.

McChesney, R. W., & Nichols, J. (2011). The death and life of American journalism: The media revolution that will begin the world again. Nation Books.

Mesa, M. (2000). La educación para el desarrollo: entre la caridad y la ciudadanía global. Papeles de Cuestiones Internacionales, (70), 11-26.

Murciano, M. (2010). La prensa y la cooperación internacional. Cobertura de la cooperación para el desarrollo en nueve diarios europeos. Comunicación Social Ediciones y Publicaciones.

Murga-Menoyo, M. A., & Novo, M. (2017). Sostenibilidad, desarrollo «glocal» y ciudadanía planetaria. Referentes de una Pedagogía para el desarrollo sostenible. Teoría De La Educación. Revista Interuniversitaria, 29(1), 55-78. https://doi.org/10.14201/teoredu2915579

Nos Aldás, E. (2010). Comunicación, cultura y educación para la solidaridad y el desarrollo. Un análisis desde el discurso. En J. Erro & T. Burgui (Coords.), Comunicando para la solidaridad y la cooperación. Foro Comunicación, Educación y Ciudadanía.

Nos Aldás, E. (2019). Comunicación transgresora de cambio social. Universitat Jaume I.

Gómez Pérez, J. M., Jiménez Rivero, M., Rosado Morón, I., & Sánchez Jacob, E. (2019). Nadie dijo que fuera fácil. Un relato colectivo, optimista y cuestionador sobre cómo las ONGD implicamos a la ciudadanía. ONGAWA. https://ongawa.org/nadiedijofacil/

Pérez, A. (2020). Nuevas narrativas en la cooperación descentralizada española. Análisis del Real Instituto Elcano (ARI), 80. https://acortar.link/6GiCNu

Richardson, J. (2007). Analyzing Newspapers. An Approach from Critical Discourse Analysis. Palgrave Macmillan.

Rosen, J. (2012). What Are Journalists For? Yale University Press.

Santolino, M., Giró, X., & Navarro, R. (2017). Hacia una estrategia compartida de comunicación para el desarrollo desde las políticas de cooperación de la Comunitat Valenciana. E-DHC, Quaderns Electrònics sobre el Desenvolupament Humà i la Cooperació, (8), 56-68.

Scheufele, D. A. (1999). Framing as a theory of media effects. Journal of Communication, 49(1), 103-122. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1999.tb02784.x

Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. Advances in experimental social psychology, 25(1), 1-65. https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60281-6

Schwartz, S. (2006). Les valeurs de base de la personne: théorie, mesures et applications. Revue française de sociologie, 47(4), 929-968. https://doi.org/10.3917/rfs.474.0929

Van Dijk, T. A. (1988). News as discourse. Lawrence Erlbaum Associates.

[1] Más información en el siguiente enlace: https://coordinadoraongd.org/2022/11/comunicar-con-enfoque-de-derechos-humanos/

[2] Se considera enfoque asistencialista aquel que se centra en la ayuda o incluso en la caridad como vía para superar problemas vinculados con la pobreza, sin atender a sus causas o consecuencias. En el caso del enfoque desarrollista, el foco se pone en las entidades vinculadas a la cooperación al desarrollo y secundariamente en los esfuerzos de las personas, comunidades y países del Sur global para progresar.

[3] Existe una versión en español disponible en el siguiente enlace: https://www.kaidara.org/wp-content/uploads/2019/06/BuscandoMarcos.pdf